這幅漢代的畫像描繪了后人想象中的孔老相見情景,相信在場的各位都不會(huì)陌生。作為中國儒、釋、道三大傳統(tǒng)思想之一的道家思想創(chuàng)始人,老子是中國本土宗教道教神話體系中的始祖之一,他留下的巨著《道德經(jīng)》成為中國哲學(xué)原典之一。而孔子則是儒家思想的創(chuàng)始人,被中國古代統(tǒng)治者尊為“至圣先師”,他的語錄《論語》也是中國思想文化的原典之一。

老子、孔子同為中國文明發(fā)展過程中的思想巨人。對(duì)于歷史上的名人,大家一方面為其相互激賞而贊嘆,如貝多芬之于莫扎特;另一方面又可能因?yàn)殚T戶之見而對(duì)他們之間的關(guān)系存在諸多猜測,如孔子之于老子。司馬遷在《史記老莊申韓列傳》中就言:“世之學(xué)老子者則絀儒家,儒家亦絀老子。道不同不相為謀,豈謂是邪?”對(duì)于老、孔思想的異同,我們暫且不論,單說孔子問禮于老子之事,只此一事,牽涉出后世多少公案。

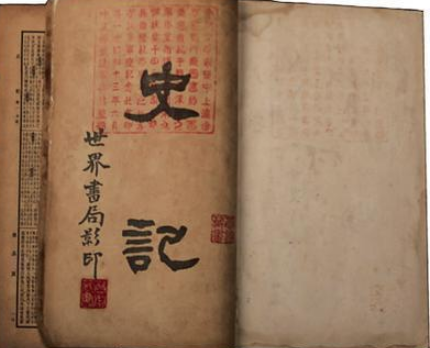

《史記》中記載孔子問禮于老子之事

《莊子》、《禮記》、《呂氏春秋》、《史記》、《孔子家語》中都記載了此事,我們從最權(quán)威的史學(xué)著作《史記》的記載談起。《史記》中記載孔子問禮于老子之事主要有兩處。

一為《老莊申韓列傳》中:

孔子適周,將問禮於老子。老子曰:

“子所言者,其人與骨皆已朽矣,獨(dú)其言在耳。且君子得其時(shí)則駕,不得其時(shí)則蓬累而行。吾聞之,良賈深藏若虛,君子盛德,容貌若愚。去子之驕氣與多欲,態(tài)色與淫志,是皆無益於子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,謂弟子曰:“鳥,吾知其能飛;魚,吾知其能游;獸,吾知其能走。走者可以為罔,游者可以為綸,飛者可以為矰。至於龍吾不能知,其乘風(fēng)云而上天。吾今日見老子,其猶龍邪!”

一為《孔子世家》中:

釐子卒,懿子與魯人南宮敬叔往學(xué)禮焉。是歲,季武子卒,平子代立。……魯南宮敬叔言魯君曰:“請(qǐng)與孔子適周。”魯君與之一乘車,兩馬,一豎子俱,適周問禮,蓋見老子云。辭去,而老子送之曰:“吾聞富貴者送人以財(cái),仁人者送人以言。吾不能富貴,竊仁人之號(hào),送子以言,曰:‘聰明深察而近於死者,好議人者也。博辯廣大危其身者,發(fā)人之惡者也。為人子者毋以有己,為人臣者毋以有己。’”孔子自周反于魯,弟子稍益進(jìn)焉。

孔子一生致力于恢復(fù)傳統(tǒng)的禮樂制度,所謂的傳統(tǒng)是指夏、商、周三代,然而卻遇到了困難。

孔子言:“夏禮,吾能言之,杞不足征也 。殷禮,吾能言之,宋不足征也。文獻(xiàn)不足故也。足,則吾能征之矣。”

夏商二代離孔子的時(shí)代歷史久遠(yuǎn),留下的文獻(xiàn)資料不足以重現(xiàn)二代的禮樂制度與文化。幸而西周的制度是借鑒夏、商二代發(fā)展演變而來,留下的文獻(xiàn)資料也更豐富,可以滿足孔子恢復(fù)古禮的愿望。

孔子曰:“周監(jiān)于二代,郁郁乎文哉!吾從周。”

我們可以想見孔子說此話時(shí)的激動(dòng)心情。孔子對(duì)西周文化的欣賞并不是停留在口頭,而是化為行動(dòng),四處游歷,向通西周禮樂文化之人請(qǐng)教,史書中也記載有孔子問官名于郯子,問禮于老聃,問樂于萇弘,學(xué)琴于師襄,這可以看作孔子對(duì)其“三人行必有我?guī)熝伞钡膶?shí)踐。上述孔子請(qǐng)教的人之中,后世討論最多的就是孔子問禮于老聃之事,老聃就是老子。老子姓李,名耳,字曰聃,乃是西周守藏室之史,這是掌管朝廷典籍文獻(xiàn)及禮儀之官,老子當(dāng)時(shí)應(yīng)該已經(jīng)是個(gè)文化名人了,遠(yuǎn)在魯國的孔子聽說了老子大名,專門去往東周首都洛陽,向老子請(qǐng)教禮儀之事。然《史記》中的這兩處只記載了老子對(duì)孔子為人處事的教誨及孔子對(duì)老子的激賞之語,并未涉及禮儀。孔子問禮之內(nèi)容主要存于中國古代的另一本經(jīng)典《禮記》中。《禮記》雖然不是正史,但具有重要的參考價(jià)值。