郭子儀(697年-781年),字子儀,唐代中興名將、政治家、軍事家,壽州刺史郭敬之的兒子。下面趣歷史小編就為大家帶來詳細的介紹,一起來看看吧。

歷史上真實的郭子儀,有四個字的評價,應該是最為中肯的。

再造大唐。

如果沒有郭子儀的話,唐朝可能真的一百多年就打住了。而且再之后,中國極有可能再次進入東晉十六國那種狀態。外圍的回紇、吐蕃,會順勢進攻中原,徹底改變歷史的走向。

郭子儀生于公元697年,當時正是武則天在位。武則天在位的時候,首創了武舉考試,這對于郭子儀后來的人生,影響還是比較大的,因為郭子儀就是憑借武舉考試做官的。

郭子儀的青少年時代,沒什么好說的。郭家世代為官,打從南北朝那會兒,就不是一般人。雖說郭子儀祖上最大也就只做到過刺史這一級,但從南北朝到唐朝,郭家一直也沒衰落過。到了郭子儀他爹這一代,同樣也是做到了刺史這一級別。出生在這樣一個家庭,郭子儀少年時期,自然接受了良好的教育。

然后,郭子儀長大之后,就去參加武舉了。

史書上沒記載郭子儀參加武舉的詳細時間,但大體上應該是開元年間,也就是唐玄宗即位之后。自武則天開創武舉制度以來,已經過去了二十多年。經過二十多年的發展,當時武舉考試已經相當完善了。不過,唐朝的武舉考試,更注重個人武力,考的是射箭、騎馬、摔跤之類的內容。至于兵法、策論之類的東西,唐朝一般不考。

而在這場武舉考試當中,郭子儀取得了‘異等’的好成績,也就是高等。這也就意味著,郭子儀的個人武力,是很強的。

通過武舉考試之后,郭子儀開始正式進入軍中做官。在接下來的三十年時間里,郭子儀從一個低階武官,一路升遷至左武衛大將軍。天寶十三年,兼任九原郡太守、朔方節度右廂兵馬使。

三十年的奮斗史,終于成了唐朝的高級將領。這其中的故事,想必是可歌可泣的。不過,史書上對于郭子儀的這段奮斗史,沒有任何記載。除了記載了這三十年里他陸續做過什么官之外,并沒有記載他有過什么太大的戰功。

這倒不怨后來修史書的人懶,而是因為這三十年,恰好是唐朝最太平的三十年。整個唐朝,除了偶爾邊疆會打一兩場小仗之外,基本上就沒打過什么大仗。因為當年的李世民實在是太猛,李世民之后的李治,又是一個極好的守成之君。這兩代人,幾乎把唐朝周圍全都給打服了。到了武則天那會兒,唐朝高層雖然斗得很厲害,但是國家其實是很太平,根本就沒仗可打。

幾十年的時間,唐朝都沒有打仗,郭子儀自然也沒有什么太大的戰功。如果一直這樣下去的話,估計郭子儀在史書上的記載會極短極短,甚至可能在正史上連一句話的記載都沒有。

但是,安史之亂的爆發,徹底改變了他的命運。

安史之亂爆發前,恰逢郭子儀的母親去世,郭子儀不得不暫時回家守孝。就在郭子儀守孝期間,安祿山正式起兵,安史之亂爆發。郭子儀隨即被奪情起復,參與對叛軍的戰爭。

這一年,郭子儀已經59歲了。

安史之亂的爆發,對于郭子儀來說,無異于是第二次生命的開始。在安史之亂爆發之前,郭子儀只是唐朝的普通的高級將領,連載入史書的資格都很勉強。但是在安史之亂開始之后,郭子儀的身上,卻開始逐漸擔負起國家的興衰重擔。

因為郭子儀當時的位置,實在是太特殊了。

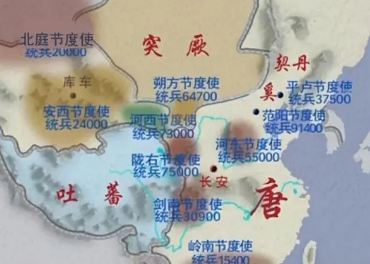

唐玄宗在位期間,曾對唐朝的軍事制度進行改革,設立了十大軍鎮。從當時的角度來看,這個改革并不能算是錯的。因為當時唐朝內部承平已久,國內已經很多年沒有戰亂,戰爭大多主要集中在邊疆。而在邊疆設立軍鎮,可以最大程度上減少軍費開支,強化國防能力。

十大軍鎮,分別是平盧、范陽、河東、北庭、安西、朔方、河西、隴右、劍南、嶺南這十個軍鎮。安史之亂爆發的時候,平盧、范陽、河東三大軍鎮,歸安祿山節制。安西、北庭、嶺南這三大軍鎮,都太過遙遠,遠水解不了近渴。劍南軍鎮,因為唐朝之前曾對南詔發動過幾次戰爭,此時兵力相對空虛。所以這樣一來,唐朝短時間內能夠調集的,就只有朔方、河西、隴右這三大軍鎮的軍隊。

郭子儀,恰好正是朔方軍的主將之一。而當時朔方軍的節度使安思順,又恰好正是安祿山繼父的侄子。有這層關系在,安史之亂開始后,就算安思順是忠于唐朝,李隆基肯定也不敢讓他再領導朔方軍。

于是,最適合領導朔方軍的,自然就只剩下郭子儀了。

至于河西、隴右兩大軍鎮的軍隊,后來則是被李隆基交給了名將哥舒翰統領。

在唐朝完成這一系列布置的同時,安祿山已經帶兵一路大勝,甚至拿下了洛陽。按照今天的地圖來看,北京、天津、河北、河南、山西、山東等地,已經全部落入安祿山之手。一旦安祿山拿下了潼關,進入關中的話,長安便危在旦夕。整個北方,都有可能徹底陷落。

就是在這樣糟糕的局面下,郭子儀率領朔方軍開始出戰,開始了他力挽狂瀾的征程。

朔方軍所在的位置,是寧夏北部和山西北部一帶。在郭子儀的帶領下,朔方軍由陜西進入山西,直插安祿山叛軍腹地。與此同時,老將哥舒翰則是率領河西、隴右兩大軍鎮二十萬精銳邊軍,駐守在潼關,徹底擋住了安祿山西進的步伐。

這一下,安祿山難受了。

往前打,根本就打不下潼關。往后退,哥舒翰就會率領精銳,一步步壓縮他的戰略空間。而留在潼關這邊對峙,腹地會被郭子儀橫插一刀。不管怎么選,好像都是必敗無疑的下場。

而在山西那邊,郭子儀則展現出了自己的名將才能。進入山西之后,一路攻城掠地。短短兩個多月以后,就收復了山西大部分地盤,而后進入河北。面對郭子儀的進攻,安祿山派出麾下大將史思明,率領數萬兵馬阻擊郭子儀。然而雙方交戰以后,史思明根本就不是郭子儀的對手,只能節節敗退。

短短兩個月之內,局勢紛紜突變。

兩個月之前,安祿山勢如破竹,仿佛馬上就能打下長安,然后改朝換代。然而兩個月之后,安祿山卻依然困在潼關以東,不得寸進。反倒是身后的腹地,被郭子儀幾乎徹底截斷了。

在擊敗史思明之后,郭子儀本想率軍直接北上,進攻范陽,拿下安祿山的老巢。如果范陽被攻下來的話,安祿山就徹底失去了老窩,敗亡也就成了定數。

但若真是這樣的話,安史之亂也就不會成為唐朝由盛轉衰的轉折點了。

就在戰局向唐朝一方傾斜的時候,唐玄宗再次開始挑事,強令哥舒翰出戰。唐玄宗的這個要求,其實也并不是完全沒有道理。畢竟當時唐軍已經占了上風,叛軍的后路都快被徹底截斷了。而哥舒翰在潼關坐擁二十萬精銳,一旦有了叛逆之心,和安祿山聯手的話,那唐朝就必亡無疑了。如果出戰,哥舒翰也占據兵力上的優勢。既然如此,為什么不出戰呢?

出戰,似乎成了最佳的選擇。

但唐玄宗唯獨忘了,如果哥舒翰被打敗了怎么辦?

在唐玄宗的命令之下,哥舒翰不得不被動率軍出戰。出戰之后,哥舒翰因為自身指揮失誤,不幸中了叛軍的埋伏。二十萬精銳邊軍,近乎被一戰打光。

后世史家都說,哥舒翰出潼關而唐衰,原因就在于此。因為哥舒翰這一戰,等于是打光了兩大軍鎮的全部精銳。如此一來,唐朝除了朔方軍之外,就再沒有精銳可用了。唐玄宗只能緊急在關中地區再次征兵,但問題是,臨時征召來的士兵,怎么可能打得過安祿山麾下的精銳邊軍呢?

而潼關那邊,哥舒翰戰敗后,雖然帶著幾千殘兵退守潼關。但不久之后,潼關內部就爆發了兵變,哥舒翰被手下的將軍背叛,獻給了安祿山。潼關自此淪陷。

潼關淪陷,關中門戶大開,安祿山進攻長安的道路,已是一馬平川。

收到這個消息之后,郭子儀估計罵娘的心都有了。

哥好不容易快把叛軍攔腰斬斷了,馬上就要抄了安祿山的老窩,你們又開始搞事情?本來這仗已經快結束了,讓你們這么一搞,接下來怎么打?

長安那邊,在聽說潼關丟失之后,唐玄宗當即決定,逃往蜀地避難。離開長安后,行至馬嵬驛,就發生了著名的馬嵬驛之變。太子李亨聯合禁軍,逼著唐玄宗殺了楊家兄妹,然后獨自北上,打算和叛軍正面戰斗。父子二人,至此分道揚鑣。

李亨的勇氣固然可嘉,但當時關中地區卻已經徹底糜爛,大部分地區都淪入叛軍之手。李亨想了想之后,覺得長安是肯定不能回去了,回去也是個死。經過深思熟慮之后,李亨決定前往靈武。

靈武,是朔方軍的治所。而朔方軍,則是此時唐朝能夠調動的最后一點精銳了。

李亨到了靈武之后,在眾人的推舉之下,繼位稱帝,史稱唐肅宗。至于遠在蜀地的唐玄宗,則被尊為太上皇。與此同時,李亨下令召郭子儀返回靈武,共商平叛之事。

李亨的想法,其實也并不復雜。因為朔方軍此時已經是唐朝的最后一部分精銳,如果還由郭子儀來主持,風險實在太大。最好的辦法,還是由李亨自己來把控比較好。

面對李亨的征召,郭子儀也沒了法子,只能率軍回返。原本郭子儀已經準備去抄安祿山的老窩了,但是就因為李家這一系列的操作,不但使得局勢進一步糜爛,也使得郭子儀的努力付諸流水。

到了靈武之后,李亨對郭子儀明升暗降。一方面,升郭子儀做了宰相,同時兼任朔方節度使。另一方面,則將朔方軍的指揮權,徹底拿回了自己的手中。再之后,李亨讓同為宰相的房琯領兵出戰,這個房琯本就是個文官,根本不懂打仗。結果和叛軍交手之后,房琯大敗,將之前好不容易征召來的軍隊,全都搭了進去。

這下子,李亨只能再次指望郭子儀的朔方軍了。

然而此時的郭子儀,同樣十分頭疼。因為經過李家連續的瞎指揮之后,唐朝這邊已經快沒兵了。朔方軍雖然建制尤在,但兵力也相對有限。沒法子,郭子儀只能向回紇方面求援,請回紇派出援軍,支援朔方軍進行平叛。

唐朝之前上百年的歷史上,歷來都是橫掃周邊,還從來沒有過向附屬勢力求援的先例。

不過,郭子儀的這個選擇,在當時倒是相當有效。在回紇的配合下,郭子儀在河曲再次取得勝利,終于再次穩住了陣腳。

此時的郭子儀,已經成了大唐最后的希望。如果郭子儀再敗了,那唐朝可能就真的沒希望了。

大概是老天爺真的不想唐朝就這么玩完,就在郭子儀剛剛穩住陣腳之后不久,叛軍內部就開始出問題了。安祿山的兒子安慶緒,為了自己的權位,竟然親手弒殺了父親安祿山。安祿山死后,安思緒執掌大權,但叛軍內部,已經出現了分裂的跡象。留守范陽那邊的史思明,開始生出異心,打算脫離安慶緒自立。

就在這個時候,郭子儀趁機率領兵馬,向長安進發。一番大戰之后,郭子儀終于擊敗了叛軍,收復了長安。再之后,郭子儀又率軍繼續西進,一步步壓縮叛軍的生存空間。不久之后,又拿回了洛陽。

至此,長安和洛陽,全部被收復。

隨著長安和洛陽被收復,戰局再一次向有利于唐朝的方面傾斜。但就在這個時候,唐朝高層又開始作死了。

收復洛陽之后,李亨令幾位節度使分別率軍,進攻叛軍。但同時,李亨卻不設置元帥,讓幾位節度使各自為戰。照理來說,有資格統領幾位節度使的,只有郭子儀一人而已。至于李亨的想法,大概也是怕郭子儀再擁兵自重。然而他的這個決定,卻導致了不久之后唐軍的又一次大敗。

幾大節度使北上之后,因為沒有主帥居中協調,再加上李亨派來的監軍魚朝恩根本不懂軍事,只會亂指揮。最終,叛軍和幾大節度使在相州大戰。唐軍這邊,因為無人居中指揮,吃了大虧。幾十萬精銳,死傷大半。

在這場戰斗中,郭子儀所率的軍隊,雖然沒有太大損傷,但也沒有什么功勞。而魚朝恩戰后返回京城后,則將相州的大敗,全部歸咎于郭子儀身上。就這樣,郭子儀被再次解除了兵權。

事實證明,沒有郭子儀,就是不行。

在郭子儀被解除兵權之后,唐軍連續大敗,戰局再次開始傾斜。幾個月之后,李亨不得不再次對郭子儀委以重任,讓郭子儀再次主持軍務。然而這一次,當郭子儀再次率領唐軍,準備直接進攻范陽,偷襲叛軍老窩的時候,宦官魚朝恩又跳了出來,屢次阻撓。

因為魚朝恩的阻撓,郭子儀這邊戰事雖然進行得順利,近乎將叛軍徹底打殘,但其他幾個方向卻連續大敗。最終,原本已經被收復的洛陽,竟是再次被叛軍給攻破了。

事實證明,豬隊友往往比敵人更可怕。

洛陽再次丟失之后,沒過多久,李亨就病重去世了。李亨死后,其子李豫即位,史稱唐代宗。李豫即位后,再次誤聽宦官的讒言,再次罷免了郭子儀的兵權。不過,李豫倒也是個有本事的人,再加上原本郭子儀就已經快把叛軍徹底打殘了,李豫上位之后,開始指揮唐軍,對叛軍完成最后的絞殺。

公元763年,安史之亂正式宣告結束。但同時,安史之亂帶來的影響,卻遠沒有就此結束。

一方面,為了剿滅叛亂,唐朝節度使的權力開始迅速變大。尤其是叛軍降將擔任節度使,更是對中央若即若離,造成了唐朝中后期藩鎮割據的局面。

另一方面,在經過七年的內戰之后,唐朝的實力開始迅速下降。原本被唐朝幾代人打服的鄰居,又開始不安分了。

首先跳出來的,是吐蕃。

公元763年,也就是安史之亂剛剛被剿滅的那一年,吐蕃開始進攻唐朝,兵鋒直指長安。因為之前唐代宗打壓老將,導致當時長安幾乎沒有什么能打的軍隊。危難之時,唐代宗再次想起了郭子儀,任命郭子儀為統帥,守衛長安,自己則逃往河南。

在接到起復詔書的時候,郭子儀身邊只有二十個親衛,早年的朔方部曲,早已被唐肅宗和唐代宗徹底拆散了。憑借這二十個人,想要守住長安?做夢呢?然而當郭子儀回到京城,請求唐代宗給他增兵的時候,唐代宗已經跑了,再加上宦官從中阻撓,郭子儀最后沒見到唐代宗,只是掌握了京城內的一些殘兵。

而此時,吐蕃已經兵臨城下了。

這仗,根本就沒法打。

所以,長安又丟了。

郭子儀倒也不傻,沒傻到僅憑二十個親衛,就去和吐蕃硬拼。面對吐蕃的到來,郭子儀也選擇暫時退出長安,退往商州。到了商州之后,郭子儀憑借自己多年在軍中的聲望,再加上唐代宗對他的任命。極短時間內,就再次糾結起一支大軍。于此同時,駐守在各地的郭子儀舊部,也紛紛開始響應。

不久之后,郭子儀再次率領大軍,返回長安。而原本占領長安的吐蕃,聽說郭子儀再次率大軍歸來的時候,壓根就沒敢打。直接在城內搶奪一番之后,隨即退走了。郭子儀幾乎是僅憑自己的聲望,便再次收復了長安。

所以說,唐肅宗和唐代宗忌憚郭子儀,其實也不是沒有道理的事情。有這樣一員大將在,哪個皇帝能睡得安穩了?也就是郭子儀沒有異心,要不然的話,唐朝說不定馬上就又要改朝換代了。

此后的三年當中,郭子儀開始負責抵御外敵。再加上當時唐朝另一位大將仆固懷恩叛變,聯合吐蕃、回紇、黨項、吐谷渾進攻唐朝。郭子儀在這三年當中,主要就負責四處滅火,以一己之力,支撐住了唐朝殘破的江山,讓唐朝得到了一個喘息之機,終于再次站穩了腳跟。

如果不是郭子儀在這三年當中,四處滅火。恐怕剛剛經歷安史之亂的唐朝,就又要面對一個被圍攻的局面。到那個時候,唐朝極有可能只剩下一個江南之地,北方則全數淪陷,再演東晉十六國時期的舊事。

公元779年,唐代宗病逝,唐德宗即位。唐德宗即位后,郭子儀果斷放棄了所有兵權,回京安心養老。而對于識趣的郭子儀,唐德宗也沒有玩什么殺功臣的把戲,而是老老實實把郭子儀供了起來。不但進封郭子儀為太尉,兼任中書令,甚至還賜了他一個‘尚父’的稱號。

所謂‘尚父’,就是指令人尊敬的父輩。當年姜太公在世的時候,就被賜予了這個稱號。而郭子儀的一生,顯然也當得起這個稱號了。

公元781年,郭子儀病逝,終年85歲。郭子儀去世后,極盡哀榮,唐德宗親自送葬,善終。

歷史上的人,可以分為三種。第一種是那些庸庸碌碌,沒有資格載入史冊的人。第二種是有資格載入史冊,但其實也不過是順勢而為的人。第三種則是在關鍵時刻力挽狂瀾,可以改變歷史走向的人。

毫無疑問,郭子儀是第三種。

如果沒有郭子儀,唐朝極有可能就真的挺不過安史之亂,只能退守江南。如果沒有郭子儀,安史之亂以后,殘破的唐朝也絕對擋不住吐蕃、回紇、黨項等鄰居的圍攻。說郭子儀再造大唐,這個評價,是一點都不過分的。

比郭子儀能打的,最后往往沒像郭子儀那樣善終。比郭子儀更會指揮軍隊的,往往個人武力不如郭子儀。再造社稷,卻又不曾居功自傲。幾次被奪權,卻又不曾心生怨懟。

郭子儀,實在是幾近完人!