唐高祖李淵執政之初,基本延續前朝的均田制度,直到武德七年(公元624年)統一全國、局勢趨于穩定后,才重新頒布均田令。隨著形勢變化,唐玄宗先后于開元七年(公元719年)和開元二十五年(公元737年)對原均田令進行了兩次補充和修訂。唐朝均田制主要包括以下內容:

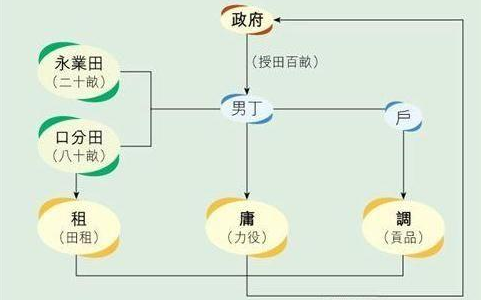

中男(未成丁的男子)和丁男(成年男子)每人受田100畝,其中包括口分田80畝、永業田20畝;老男(60歲以上)、篤疾和廢疾受口分田40畝,寡妻妾受口分田30畝;如果沒有丁男,以老男、篤疾(重病、不治之病)和廢疾為戶主的,每人另受永業田20畝;雜戶受田同于百姓;“若狹鄉新受者,減寬鄉口分之半”,即狹鄉新受田的人,所受口分田數額為寬鄉的一半。

道士、和尚授口分田30畝,女冠、尼姑授口分田20畝;工商業者,在地多人少的寬鄉,永業田、口分田各減一半授,即永業田10畝、口分田40畝,在地少人多的狹鄉,則不受田;官戶受田減百姓之半;一般婦女、部曲、奴婢、耕牛不再列入受田范圍。

自王公以下,凡官員都授給永業田;對于京師內外各官,還按官品高低將官田分配作為職分田,京師內外各級官府還設有公廨田。

唐代取消了寡妻妾以外的一般婦人、官戶以外的一般奴婢、部曲及耕牛的受田,增加了僧、尼、道士、女冠和工商業者的受田。通過減少授田對象,可以解決均田不足的問題。南北朝以來寺院經濟發展、寺觀普遍占有土地,因此唐代的田制承認了僧、尼、道士的受田地位。唐代的官吏永業田擁有產權,可以任意出賣、典押、租賃;土地買賣放松,使得官僚地主更容易通過兼并不斷擴大自己擁有的土地,為大土地所有制的發展提供了方便。

推行的背景

唐代的均田制的重新確定在隋末農民大起義之后,很大一部分公私土地成為無主荒田;經過農民戰爭的沖擊,大地主的勢力被削弱、兼并力量也在不斷萎縮,推行均田制的阻礙因素較少,因此均田制仍然具備實行的條件。亟須進一步發展農業、穩定政權是實行均田制的必要條件;存在大量的無主荒地為均田制的實行提供了物質支持;強大的皇權為均田制的實行提供了重要的力量保證。

正是因為均田法令的存在,使兼并土地的行為要受到嚴厲的制裁,抑制了豪強兼并土地。但是,也產生了一些消極影響:

第一,農民被緊緊地束縛在土地上,所要求繳納的租調、所要求服的力役被固定下來,加重了農民的生活負擔;

第二,對農民來說,實際收益的較規定的要少,分得的實際土地數量與規定的有偏差:土地的質量即肥力、地理位置等等也有所不同。

唐朝均田制在北魏均田制的基礎上,在擴大耕地面積、將土地和勞動力結合起來、恢復農業生產方面起積極推動作用,使得糧食產量不斷增加、經濟空前繁榮,長期、普遍實行均田制還為隋唐盛世奠定了物質基礎;在籍的農戶不斷增加,使得國家能夠掌握更多的勞動力,財政稅收得到充分的保證:唐代均田制雖然不能夠完全限制權貴豪強對土地的兼并,但多少起了一點抑制作用。

均田制的瓦解

唐代政府的屯田、營田和牧地所占用的土地面積大、土壤肥沃且水利條件好;而地主階級的土地也不可能用來均田,即便是官田荒地還可以被用來賞賜權貴功臣,因此實際上,唐代用來均田的土地是極其有限的。能夠用來授給的只有無主土地和荒地,數量十分有限,加上實際上口分田能還官的很少,用來均田的數量實在不足。加上人口增值,稅收負擔較重,農民遇到自然災害就變賣田地,官僚地主兼并土地必然要發生,但是,唐代確實實行過均田制:京畿人戶過多,唐太宗考慮將其“移之于寬鄉”;開元七年、開元二十五年兩次頒布均田令、天寶十一載下詔嚴禁兼并,都體現了封建國家希望維持均田制的愿望。

唐代均田制衰亡的原因應該歸結為土地無限制自由買賣導致官僚地主、權貴豪強不斷兼并土地,荒地數量有限導致均田不足,使均田制無法繼續實行,天寶末年的安史之亂后唐朝經濟衰退、服役加重、農民到處流亡給均田制造成了進一步的破壞,最終均田制廢止。

綜上,商品交換的發展必然會在不同程度上打破自然經濟,促進商品經濟的發展,尤其是土地的私有化和商品化;新的官僚貴族和地主商人兼并土地的強烈愿望迫使加速了均田制的滅亡;由于唐代均田制是封建國家將農民束縛于土地上以榨取租調,一旦出現社會動蕩、農民逃亡,均田制的重要作用便隨之消失;在分散的勞動和小私有者的前提下,如果土地是公有或國有,那么其財產關系就是隸屬與奴役關系,這也決定了均田制必然瓦解。