晉國曾經(jīng)有一段轉(zhuǎn)機(jī),當(dāng)時“晉國四卿”之一的智伯瑤竭盡全力想要恢復(fù)晉國國君的權(quán)力,看起來成功指日可待,但最后遭到趙氏的趙襄子的破壞,結(jié)果反而導(dǎo)致智瑤身敗名裂。想必大家都很想了解這背后的故事啊。

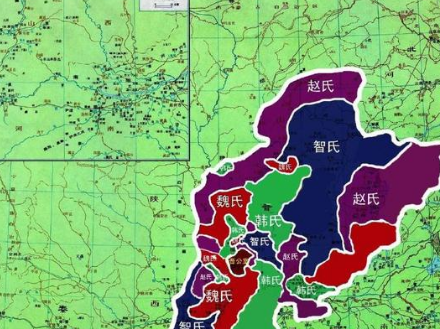

晉國智氏和中行氏本是同源,都出自晉國荀氏,后來,智氏衰落,中行氏興盛,兩家便產(chǎn)生了隔閡。在“晉國六卿”的火并中,最大的兩家——中行氏和范氏被其它四卿聯(lián)合所滅,智氏在這場爭斗中扮演了重要角色,一戰(zhàn)成名。戰(zhàn)后,智氏得到了中行氏和范氏大量的土地,因而實力大增。

到智瑤做智氏家主,并重奪晉國正卿之位的時候,智氏已經(jīng)成為晉國四卿中最大的一個了。

智瑤這個人很有抱負(fù),他眼看晉國因為內(nèi)部矛盾問題,從一個超級大國逐漸被齊、楚等國趕超,心里很是著急。他一心想統(tǒng)一晉國眾卿,再現(xiàn)當(dāng)年晉國的霸業(yè)盛況,但擺在他面前最大的問題就是:如何統(tǒng)一韓、趙、魏三卿?

智瑤做了一個大膽而狂妄的決定,就是要求四卿各拿一部分土地,無償交還給晉國國君,充實國君的實力。因為當(dāng)時晉國國君的土地都已經(jīng)被晉國眾卿們瓜分得差不多了,國君的勢力很微弱,這就導(dǎo)致了晉國無法實現(xiàn)中央集權(quán),形如一盤散沙。這也是晉國為什么逐步退出春秋霸主地位的原因。

按理說,智瑤也是眾卿之一,他應(yīng)該站在自己的立場和晉國國君對抗才是,為什么他要傷害自己的利益,成全國君呢?中央集權(quán)和藩鎮(zhèn)割據(jù)應(yīng)該是勢不兩立的才對啊?

可惜智瑤最后功敗垂成了,不然我們就會看到答案。大體上有兩種可能:

1、智瑤是真心忠于晉室。

如果智瑤滅了趙氏后,再將韓氏和魏氏吞并,最終獨霸晉國,同時將大量土地交還給國君,充實國君勢力,然后智瑤再為晉國拋頭顱、灑熱血,制霸天下,做晉國的姜太公。這種情況也許智瑤會這么想,但不知他的部下會不會這么想?

2、智瑤是想取代晉室。

智瑤或許是在下一盤大棋,他以擁護(hù)晉國國君的名義先取得道義上的支持,然后再以國君的名義發(fā)號施令,逐步削弱韓、趙、魏三卿。等到智氏一家獨大,再像“田氏代齊”那樣從晉君手中奪z走晉君位子。這樣的話,歷史上就會多一個“智氏代晉”了。

可惜智瑤沒有讓我們看到答案,他在收拾其中的一家趙氏的時候,被韓氏和魏氏出賣了,然后遭遇滅族之災(zāi),晉國智氏轟然倒塌。如果不是這樣,歷史上哪來的“三家分晉”呢?