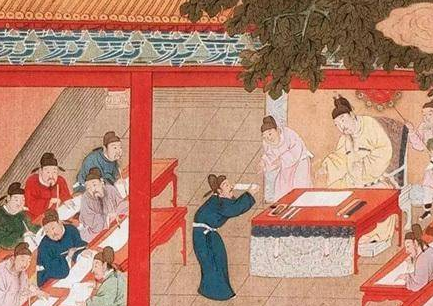

今天,有趣的歷史小邊給你帶來了隋唐科舉考試的許多形式。為什么只有進士科是最受尊敬的?對于故事,感興趣的讀者可以跟隨有趣的歷史小邊來看看。

科舉史上有句話叫“三十老明經,五十少進士”。這句話是什么意思?從字面上理解并不難,但涉及到科舉的內容和形式,一兩句話說清楚也沒那么容易。

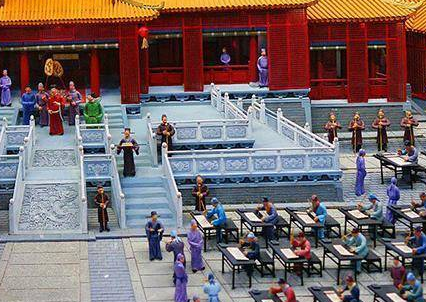

科舉制度建立后,有一個不斷發展和完善的過程,有許多科目。一般來說,考試科目主要分為常規(也稱為常規科目、貢獻)和制度(也稱為制度科目、特殊科目)。常規是指常年按照制度舉行的科目。與常規相比,制度是皇帝下令的臨時考試科目,目的是選拔各種特殊人才。

唐代的制舉科目很多,大概有幾百個,其中更重要的是“賢惠的方正可以直言不諱的極端建議”、許多著名大臣,如裴度、杜牧、張九齡、顏真卿、白居易等。宋代的制科名目不多,取人也不如唐朝。元明不設制科。清朝雖然有制科,但在科舉制度中并不重要。

科舉制度對后代產生重大影響的是常舉制度。隋朝有四個科目:學者、學者、學者和明經。唐初,由于隋朝制度,唐太宗未來發展較大,增加了明法、明字、明算等科目。唐初,俊士科被廢除。學者在唐高宗時被廢除,在玄宗時恢復,但沒有第一個。自天寶初年以來,“學者”不再是一門常見的學科,而是作為一種“特殊推薦”。

明法、明字、明算三科旨在選拔明習法令、文字訓斥、數學專業人才。考試和第一者不多,社會影響也不大。在唐代,最重要的是明經和金石。

起初,明經只指兩經者,后來又增加了五經、三經、學習一經等名稱。到貞元年間,又創建了開元禮科和三禮科;長慶年間,創建了三史(《史記》、《漢書》、《后漢書》)、三傳(《春秋左傳》、《谷梁傳》、《公羊傳》)。

雖然《明經》包含了最多的科目和最多的學者,但它遠不如《進士》受到尊重。每個開放領域,都有20或30名學者被錄取,而《明經》的錄取人數可達100人。五代人王定寶曾總結道:

“進士科始于隋大業,盛于貞觀和永徽。雖然縉紳是一個和人臣,但進士們最終還是不為美,以至于年貢往往不減八九百人。推重者稱之為“白衣公卿”和“一品白襯衫”。困難的人稱之為“三十老明經,五十少進士”。

在這里,我們談到了進士科的地位和登科的難度。所謂“三十老明經,五十少進士”,就是說明經容易登科,30歲被錄取已經老了,而進士科和第一難,所以50歲的進士和第也很年輕。

進士科在唐代備受尊敬,在社會上影響很大。這是因為進士和第一者可以看到公卿,所以被稱為“白衣公卿”。事實上,王波、王維、顏真卿、白居易、韓愈、劉宗元等著名的政治家、思想家和作家都來自進士,因此后來被稱為“將相科”。

宋初承唐制,常舉科目主要包括進士、明經、諸科,其中包括九經、三禮、三史、三傳、學習、開寶通禮、明法等科目。神宗熙寧四年,王安石改革科舉,罷明經諸科,專攻進士一科。后來,常舉實際上成了進士一科,這是科舉史上的一個重要變化。

科目的統一反映了取士標準的統一,有利于實際操作。元、明、清的邊緣沒有改變。因為科舉考試只有一門科目,所以不再叫進士科,而是“文科”,與“武科”不同,錄取人員仍然習慣于稱之為“進士科”。

在科舉時代的1300多年里,只有進士科貫穿始終,其他常舉科目在三分之二的時間內被廢除,只有進士科取士。宋朝以后,對于所有的學者來說,科舉考試最終都是為了獲得進士學位。登上這門課并不難。每個人都在同一個起點,朝著同一個目標奮斗,那就是金榜的標題,獲得進士學位和第一名。