唐朝(618年-907年),中國歷史上繼隋朝之后的大一統(tǒng)中原王朝,共歷二十一帝,享國二百八十九年。唐朝是當(dāng)時世界上最強(qiáng)盛的國家之一,疆域空前遼闊,接納各國學(xué)習(xí)交流,經(jīng)濟(jì)、社會、文化、藝術(shù)等方面都呈現(xiàn)出多元化、開放性等特點(diǎn)。唐朝聲譽(yù)遠(yuǎn)播,與亞歐國家均有往來,唐以后海外多稱中國人為“唐人”。接下來趣歷史小編就和各位讀者一起來了解,給大家一個參考。

唐朝是個開放的朝代,有許多的外國人在中國當(dāng)官。這些外國人經(jīng)由陸上絲綢之路或海上絲綢之路來到中國,或經(jīng)商,或留學(xué),或從軍,有的甚至通過參加科舉考試,當(dāng)上了中國的官。

下面,我們來介紹下在唐朝這些有名的外國人。

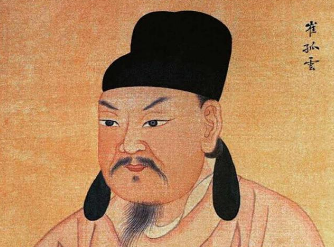

崔致遠(yuǎn)

新羅(朝鮮南部)人,在唐懿宗咸通九年(868年)來到大唐留學(xué),這一年他十二歲。唐僖宗乾符元年(公元874年)進(jìn)士及第,出任溧水縣尉,任期屆滿,被淮南節(jié)度使高駢聘為幕府,后授職幕府都統(tǒng)巡官。其二十八歲時,即唐僖宗中和四年(公元884年),以"國信使"身份東歸新羅。他是韓國漢文學(xué)的奠基者,他著作詩歌和文章集《桂苑筆耕集》,對中國的傳統(tǒng)思想、詩文辭賦與書法棋藝等都有相當(dāng)高的造詣。

由于在文學(xué)上的極高成就,崔致遠(yuǎn)得到了朝鮮和韓國后世的眾口同贊,死后被追謚文昌侯,入祀先圣廟庭,尊為"百世之師"。被朝鮮和韓國學(xué)術(shù)界尊奉為韓國漢文學(xué)的開山鼻祖,有"東國儒宗"、"東國文學(xué)之祖"的稱譽(yù)。

晁衡

阿倍仲麻呂,入唐后改名晁衡。因"慕中國之風(fēng)"而不肯離去,長留大唐。 后參加科舉考試,高中進(jìn)士。任唐左散騎常侍安南都護(hù),中日文化交流杰出的使者。

阿倍仲麻呂在唐五十四年,歷仕玄宗、肅宗、代宗三代皇帝,備受厚遇,官至客卿,榮達(dá)公爵。和唐朝著名詩人王維、李白、儲光羲等都有過親密交往。

753年(天寶十二年)冬,晁衡任秘書監(jiān)兼衛(wèi)尉卿,以唐朝使者的身份隨日本訪華的使者藤原清河等人分乘四船回國,在琉球附近遇風(fēng)暴,與其他船只失去聯(lián)系。當(dāng)時誤傳晁衡遇難,其實他漂流到安南驩州(治所在今越南榮市)一帶,遇海盜,同船死者一百七十余人,獨(dú)晁衡與藤原于755年(天寶十四年)輾轉(zhuǎn)回到長安。當(dāng)時誤傳晁衡已溺死,李白,王維紛紛寫詩悼念。

而當(dāng)晁衡回到長安后,看到好友所寫的詩句,百感交集,寫下了著名《望鄉(xiāng)》:"卅年長安住,歸不到蓬壺。一片望鄉(xiāng)情,盡付水天處。魂兮歸來了,感君痛苦吾。我更為君哭,不得長安住。"

以后再度仕官,歷任左散騎常侍兼安南都護(hù)、安南節(jié)度使。大歷五年(770年)終于長安,時年七十二歲,終身未返日本。代宗為了表彰仲麻呂的功績,追贈從二品潞州大都督。

李元諒

祖籍安息(今伊朗)。唐朝中期名將。李元諒本姓安,因幼時為宦官駱奉先所養(yǎng),遂改姓駱,名元光。

李元諒早年從軍,累官至鎮(zhèn)國軍副使。"涇原兵變"時,李元諒率部收復(fù)華州,并修繕城池,招募士卒,多次擊退叛軍。因功升任華州刺史兼鎮(zhèn)國軍節(jié)度使。

興元元年(784年),李元諒參加收復(fù)長安的戰(zhàn)斗,授檢校尚書右仆射。"平?jīng)鼋倜?quot;時,李元諒救副元帥渾瑊出險。唐德宗為此勛勞,賜他李姓,改名元諒。貞元四年(788年),兼任隴右節(jié)度使。

貞元九年(793年),李元諒病逝于良原,年六十二。追贈司空,謚號"莊威"。

高仙芝

唐朝中期名將,高麗人。姿容俊美,善于騎射,驍勇果敢。幼時隨父入唐。20歲時被授予將軍。官至安西副都護(hù)、四鎮(zhèn)都知兵馬使等職,封密云郡公。

吐蕃占領(lǐng)小勃律(今巴基斯坦北部,對唐朝地理位置非常重要),唐王朝三次出兵不捷,遂于天寶六年(747年)命高仙芝為行營節(jié)度使。率軍出擊,智取小勃律,升安西節(jié)度使。天寶九載進(jìn)攻石國(今烏茲別克斯坦塔什干一帶),先約和,后突襲,生俘其國王和部眾。次年,石國引大食來攻,高仙芝出擊大食敗歸。后入朝,授開府儀同三司,任右羽林大將軍。

天寶十四年(756年),安祿山叛亂時,高仙芝以副統(tǒng)帥之職出征討叛逆,前線失利,退守潼關(guān),為監(jiān)軍宦官邊令誠誣陷殺害。

阿羅憾

名如阿伯拉罕。波斯人。唐顯慶年間入唐。曾出使拂菻(中國中古史籍中對東羅馬帝國的稱謂)。又為武則天召諸蕃王,建造天樞。后官至右屯衛(wèi)將軍、上柱國,封金城郡開國公。卒于洛陽。

曾代表唐朝出使東羅馬議定邊界立界碑。《大唐故波斯國大酋長右屯衛(wèi)將軍上柱國金城郡開國公波斯君丘之銘》:

“君諱阿羅憾,族望波斯國人也。顯慶年中,高宗天皇大帝以功績有稱,名聞□□,出使召來至此,即授將軍,北門□領(lǐng)侍衛(wèi)驅(qū)馳。又差充拂林國諸蕃招慰大使,并于拂林,西界立碑,峨峨尚在。”

黑齒常之

百濟(jì)人,660年,百濟(jì)被滅。百濟(jì)人黑齒常之當(dāng)時擔(dān)任達(dá)率(相當(dāng)于唐朝刺史),投降了大唐。身高七尺有余,善于用兵,史稱其“驍勇有謀略”(《舊唐書·黑齒常之列傳》)。

降唐后數(shù)十年,黑齒常之屢建戰(zhàn)功,縱橫青藏所向披靡,數(shù)破突厥威震天下,進(jìn)爵燕國公,成為大唐的封疆大吏。

在與東突厥的戰(zhàn)爭中,武則天因政局動蕩,所以采取消極防御政策,在戰(zhàn)略上始終處于被動挨打的態(tài)勢。黑齒常之在此艱難的條件,憑借出色的軍事才能,為武則天取得了為數(shù)不多的勝利,使突厥聞風(fēng)喪膽。但武則天自毀長城,黑齒常之死后,北邊再無良將,致使東突厥日益強(qiáng)盛,從而成為武周時期北方的嚴(yán)重邊患。直到唐中宗繼位以后,任命邊將張仁愿,在黃河北岸修筑了3座受降城,才遏制了東突厥的入侵。

永昌元年,受酷吏周興誣陷,含冤自縊而死。

唐朝滅西突厥之戰(zhàn),是控制西域,保障絲綢之路的重要一戰(zhàn)唐朝曾向強(qiáng)大的東突厥稱臣,后來只用三年,就滅掉東突厥隋朝以百萬之眾未能滅掉的小國,還被導(dǎo)致亡國,卻被唐朝滅了。