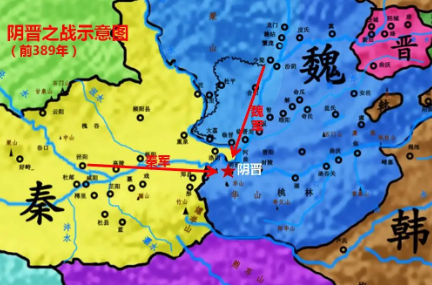

公元前389年,秦起兵50萬元攻打魏國西河郡,被軍守吳起以少勝多擊敗秦軍。這場戰爭被后人稱為陰晉之戰。然而,陰晉之戰并沒有被《史記》和許多史料記錄下來,只出現在《吳子》一書中,因此真實性存在爭議。下面有趣的歷史編輯將為您帶來詳細介紹。讓我們看看。

魏與秦爭奪關中河西(今山西、陜西黃河南段以西)地區經常發生戰爭。從前409年到前408年,魏文侯以吳起為將軍,率兵攻打秦國,奪取臨晉(今陜西省大荔縣東南)、元里(今陜西省澄城縣南)、洛陰(今陜西省大荔縣西南)、長驅直接進入鄭(今陜西省華縣)等五個城市,如合陽(今陜西省合陽縣東南)。秦國只能退守洛水,沿河修建防御工事,筑重泉城(今陜西蒲城縣東南)進行防御。魏國占據了河西的所有地區,并在這里建立了西河縣。由翟黃推薦,吳起擔任西河郡守。

魏國占領河西地區后,成為秦國東進的心腹大患。此后,秦國多次攻擊該地區,但都以失敗告終。

實施這項法律三年后,秦國于前389年再次調動50萬大軍進攻西河郡,數萬魏軍立即要求自己穿盔甲作戰。吳起請魏武侯派他帶領5萬名沒有立功的士兵反擊秦軍。武侯同意并派出500輛戰車和3000名騎兵。作戰前一天,吳起命令三軍:“諸吏士從敵車騎行。若車不得車,騎不得騎,徒不得徒,雖破軍無功。”。第二天,秦魏兩軍在陰晉大戰中,由于魏軍士氣高昂,士兵用命,終于以5萬魏軍擊敗50萬秦軍,成功保住了河西。

背景

魏文侯時期魏國強盛,發動攻秦戰爭。魏文侯七年(公元前419年)渡過黃河,在河西筑少梁城,秦擊之。十四年(前412年),周威烈王的公子圍攻龐龐(今陜西韓城東南),出其民。十七年(公元前409年),周威烈王魏文侯伐秦城臨晉、元里、秦國、城重泉。魏文侯西攻秦至鄭,周威烈王十八年(公元前408年),還筑羅陰、合陽二城。秦國為奪回河西失地,于周安王元年(公元前401年)秦簡公伐魏至陽孤。魏文侯九年(公元前393年)敗秦于注。周安王十二年(公元前390年),秦惠公與魏國在武城(今陜西華縣東)作戰,秦國堅定不移地試圖奪回河西故地,而魏軍則嚴防死守,試圖遏制秦軍復仇。