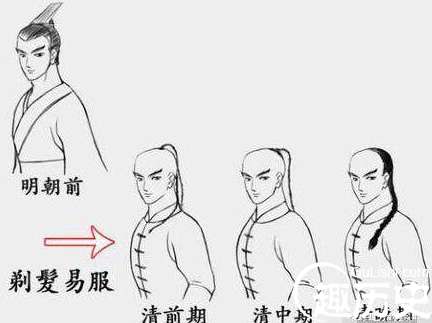

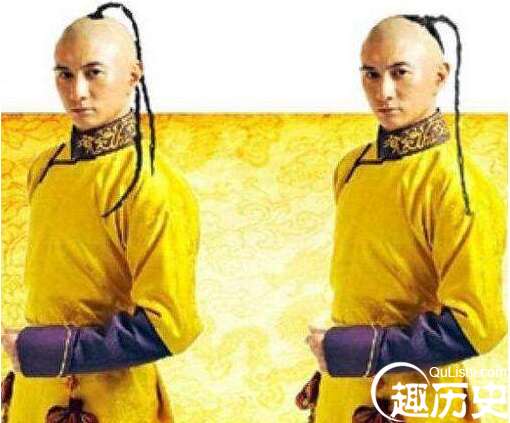

現今看的清宮戲里滿族男子都梳著陰陽頭,就是頭發的前半部分剃掉,后半部分編成發辮。實際上歷史上真正清朝發式是金錢鼠尾,就是留的發辮要比小拇指還細,要能穿過銅錢中的方孔才算合格,(幾乎就是光頭)到了清朝后期才形成了今天看到的那種“牛尾辮”的樣式,以前的畫風可是相當清奇的,相信現在的所謂的偶像、小鮮肉也是很難駕馭的。

不妨設想一下康熙爺微服私訪、乾隆帝四處風流、紀曉嵐鐵齒銅牙之時頭上光溜溜的頂著一個老鼠尾巴一樣的東西,清宮劇里的清朝人物才沒有按照“演什么像什么”的原則塑造人物。

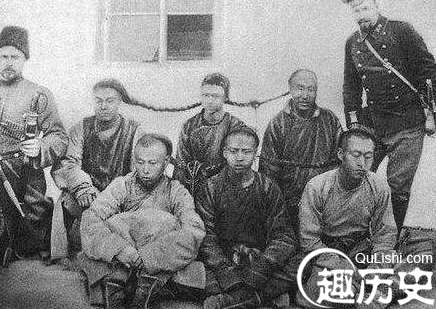

1644年清兵入關,當時就頒發了“剃發令”,規定“清軍所到之處,無論官民,限十日內盡行剃頭,削發垂辮,不從者斬”,口號是“留頭不留發,留發不留頭。”留得青山在,不怕沒柴燒,大多數漢人還是選擇了剃發。可也有相當一部分人難以接受,古來就有“身體發膚受之父母”,加上難以接受降于蠻夷之下,因剃發死亡的漢人也不在少數。但從相關資料記載來看,寧死不剃發的原因可能也與在清朝前期這發型太丑了。

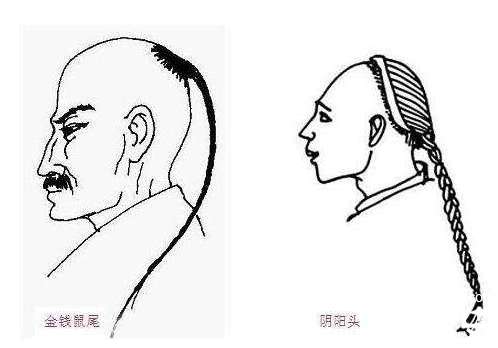

滿清初期,統治者頒布剃頭令:頭頂只留發一錢大,大于一錢要處死。

清初的滿人皆是此風俗:頭頂只有金錢大小一片頭發,蓄做手指粗細的小辮子,須得能穿過清銅錢的方孔才算合格。滿人稱之為金錢鼠尾。

后來經過了200年,才逐漸演化成清末時期的剃半光頭。

1、后金時期以剃發為漢人歸降的標準,男人的大部分頭發被剃掉,只留腦后小手指細的一綹,擰成繩索一樣下垂,稱金錢鼠尾式。

2、清初時期以剃發為治國之策,自遼東地區廣大漢族民眾的反抗至清入關后的無數次反剃發起義,成千上萬的漢人為之付出了巨大犧牲。

3、清代中葉,經過血腥鎮壓以后,發式約自嘉慶初年起有所變化。頭頂著發的部位雖沒有變,但面積已遠不止于一個金錢大,而是足有四或五個金錢大,相當于一掌心的面積,蓄發數量明顯增加。

4、清代后期,即嘉慶以后男子的發式逐步演變為將頂發四周邊緣只剃去寸許,而中間保留長發、分三綹編成辮子一條垂在腦后,名為辮子或稱發辮。

5、清代末期,在覺悟了的知識青年和學生掀起的革命暴亂中,把剪辮子作為一項重要內容。