如果您對古代前三甲非常感興趣,那么小編為您提供了詳細的文章,供大家參考。

從隋唐開始,一項重要的選人才制度對后世影響深遠,那就是科舉制度。科舉制度的出現,打破了封建社會上層階級的壟斷性,使得平民能夠鯉魚躍龍門,當官為國家效力,而當今的高考都可以說是科舉制度的革新與翻版。那么,如今小編就來說一說,古代科舉的前三甲為什么叫狀元,榜眼,探花?

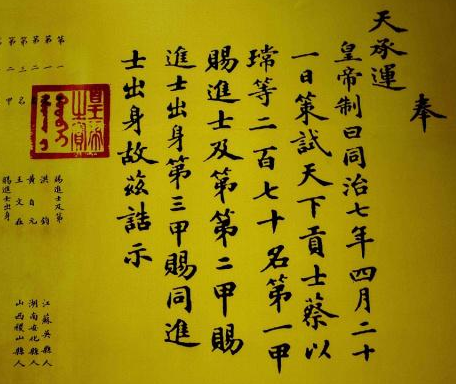

古代的科舉制度和現在的高古有著相似之處,那就是要填寫個人的信息,這在古代被稱之為名狀。考完科舉的考生一般都會在京城等候發榜,朝廷公布取士之榜都會用黃色的布告,以彰顯喜慶和尊貴,在榜上有名之人又稱為金榜題名。那么,榜頭就會公布第一名的名狀,因此人們將第一名稱之為“榜首”、“狀頭”等,后來就改為了狀元。成為狀元之人是無上光榮,全國有名的狀元郎,前途必定是一帆風順。

古代發榜的狀元名頭是高高在上,往下的左右兩邊是第二、三名,這第二、三名的位置就猶如人眼一般,所以被人稱之為榜眼。這令人非常意外,為何榜眼不是專指第二名?其實在唐朝和北宋早期的榜眼都是用于指第二、三名。

后來,人們為了區分第二、第三名才用了探花一詞,到了北宋晚期以后,榜眼才專門是第二名,探花是第三名。而探花作為第三名的典故,還是來自于唐朝的一個慶典。

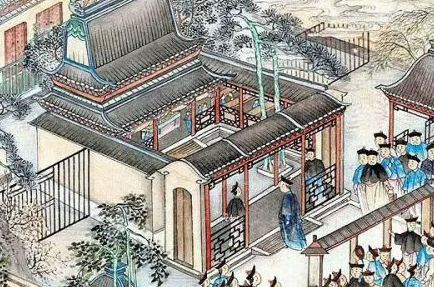

話說唐朝科舉的張榜都是在春季,正值百花競放之時,而唐朝為了慶祝進士及第的這些人,特地邀請他們在杏園舉辦探花宴。當時為了讓狀元更加顯眼,就會有折花送狀元的環節,會在事先選兩個年輕俊俏的進士作為探花郎,游遍名園,摘取鮮花,待狀元入園赴宴之時,再把鮮花獻上。因此北宋晚期之后,就專門用探花來代表進士的第三名。

因為探花一詞,再后來有鮮花一般貌美的進士一詞,所以明清時期的探花可不光要知識過人,皇帝在選探花還要看重進士本身的樣貌,身材高大,五官端正且俊俏的進士,才有可能成為探花。因此,明清時候有狀元,榜眼,探花分別游街,探花是京城各家駐守觀摩之人,春風得意之情更勝狀元。