為什么宋朝實(shí)行“不抑兼并”田地政策?接下來,小編將詳細(xì)揭示歷史真相,讓我們一起來了解吧!

土地問題一直都是中國古代封建社會(huì)中最重要的問題,各個(gè)封建朝代為了維護(hù)自身專制權(quán)力統(tǒng)治及保證國祚,大多朝代在其前期都實(shí)行堅(jiān)持抑制土地兼并的土地政策,一般都是對土地買賣進(jìn)行禁止或者多加限制,從法律上抑制土地兼并,而宋朝卻可能是個(gè)例外,而宋朝的“田制不立”和“不抑兼并”的土地買賣政策卻是異于一般封建朝代上述的土地政策,呈現(xiàn)出獨(dú)特性,為什么宋朝又會(huì)反其道而行之,而且宋朝還享國三百余年。

宋朝田制不立和不抑兼并政策

在這里介紹一下,關(guān)于宋朝的“田制不立”和“不抑兼并”的具體意思,這兩個(gè)詞屬于史學(xué)范圍,簡單說明一下。

在宋朝之前的大的封建朝代,如漢唐,實(shí)行的是土地國有制為主體的土地制度,在這個(gè)制度之下,一般自耕農(nóng)的土地都由國家來授予,所以國家不僅對授予的土地?fù)碛兄鳈?quán),同時(shí)享受所有權(quán),而所謂的“田制不立”是指在唐朝均田制崩潰以后,由于私有土地的日益增多,土地兼并日益嚴(yán)重,國家已經(jīng)沒有了剩余的可授予農(nóng)民耕種的公田,宋朝沿襲這個(gè)趨勢,開始不再授予農(nóng)民土地,封建國家的土地公有制主體地位逐漸喪失,對私有土地已經(jīng)沒有了所有權(quán),只剩下了主權(quán)。

注:均田制,即封建王朝將無主土地按人口數(shù)分給小農(nóng)耕作,土地為國有制,耕作一定年限后歸其所有。地主階級(jí)的土地并不屬于均田范圍。

“不抑兼并”則是在“田制不立”的基礎(chǔ)上延伸起來的,既然國家已經(jīng)不再授予農(nóng)民土地了,所以對于私有土地的買賣也不再有買賣上的限制,或者個(gè)人占田上的限額,所以說“不抑兼并”換我們現(xiàn)在的話說,就是土地的自由買賣。但是它的出現(xiàn)必須建立在“田制不立”之上的,意思即既然國家不再向官吏和農(nóng)民授予土地,那么也不再限制個(gè)人擁有土地的數(shù)量,聽由土地的自由買賣,這就是所謂的“田疇邸宅,莫為限量”。

宋朝的窮人買不起田地的怎么辦?

雖然宋朝已經(jīng)不再授予農(nóng)民田地了,但是也有一系列的措施來解決農(nóng)民無地或者少地的問題。在北宋初期,剛剛經(jīng)過了長期的戰(zhàn)亂,為了恢復(fù)經(jīng)濟(jì),穩(wěn)定農(nóng)業(yè),安頓農(nóng)民,宋朝的統(tǒng)治者實(shí)施了一些的農(nóng)業(yè)恢復(fù)措施。

第一、 鼓勵(lì)開荒

由于因戰(zhàn)亂導(dǎo)致人口的減少,田地大量的被荒蕪,連當(dāng)時(shí)全國的經(jīng)濟(jì)政治中心地帶的京畿地區(qū)荒地也很多,“京畿周環(huán)二十三州,幅員數(shù)千里,地之墾者十才二三。”于是宋太祖便下令:“詔所在長吏告諭百姓,有能廣植桑棗、開墾荒田者,并只納舊租,永不通檢。令佐能著復(fù)捕逃、勸課栽植,歲減一選者,加一階。”

并且,還通過免租來鼓勵(lì)墾荒,并且以此來作為提拔地方官員的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。宋太宗時(shí)期實(shí)行“應(yīng)諸州管內(nèi),并許民請佃,便為永業(yè),仍免三年租調(diào),三年外輸稅十之三。應(yīng)州縣官吏勸課居民墾田多少,并書印紙,以示族賞。”。

宋真宗時(shí),“如見在莊田土窄,愿于側(cè)近請射,及舊有莊產(chǎn),后來逃移,已被別人請佃,礙救無路歸業(yè)者,亦許請射。”通過鼓勵(lì)墾荒的土地政策,國內(nèi)大量的荒地開墾出來。從而達(dá)到“始,趙尚寬為唐守,勸民墾田,高賦繼之,流民自占者眾,凡百畝起稅四畝而己。稅輕而民樂輸,境內(nèi)殆無曠土。”的效果。

第二、 鼓勵(lì)歸業(yè)和鼓勵(lì)無地或少地農(nóng)民耕種逃戶的田

宋太祖開寶六年九月頒布的詔令:“諸州今年四月己前逃移人戶,特許歸業(yè),只據(jù)見佃桑土輸稅,限五年內(nèi)卻納元額。四月已后逃移者,用不得歸業(yè),田土許人請射”。到了宋仁宗天圣七年(1029年)又頒布詔令:“州縣逃田經(jīng)十年已上無人歸業(yè),見今荒閑者,令出榜曉示,限百日本主歸業(yè),限滿不來,許人請射耕佃,其歸業(yè)并請射人戶并不得立定稅額及令應(yīng)副差搖,后及五年,于舊額稅賦上特減八分,永為定額”。

通過上述的兩道詔令,既能使逃戶能歸業(yè),同時(shí)又使防止已經(jīng)安頓下來的農(nóng)民再度逃離,可以讓無地或者少地的農(nóng)民有一定的土地。

第三、官田的招佃與民田化。

宋仁宗天圣三年(1025年)九月下詔:“應(yīng)系(官)田及官系荒田,經(jīng)三年以上者,許挑段請射。于所請?zhí)镌~稅加十分之二,更于次年起納稅,仍先許中戶等己下戶請射,如有余者方許豪勢請佃,即不得轉(zhuǎn)將典賣”。

宋朝政府的官田先由無地或少地的農(nóng)民承佃,交納一定的地租,如果農(nóng)民承佃不完才能由地主承佃,同時(shí)官田的民田化則是由賞賜或者出賣的形式來完成。

宋朝土地政策下的背景

宋朝的“田制不立”及“不抑兼并”土地政策并非憑空而來,而是有著深刻的歷史教訓(xùn)和當(dāng)時(shí)強(qiáng)大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)為背景。

1、歷史上的教訓(xùn)

經(jīng)過了北魏及唐朝近三百年的時(shí)間里,隨著唐朝中期均田制的破壞,所有頒布和實(shí)施的限田、占田、均田等法令或者制度統(tǒng)統(tǒng)失效,統(tǒng)治者雖然有心繼續(xù)限制土地自由買賣來抑制土地的兼并,但是也無力抗衡封建土地私有制的發(fā)展了,到了唐朝末期,國家對土地買賣已經(jīng)不設(shè)置什么限制了,雖然從法令上買賣土地是違法的,但是土地買賣已受到了社會(huì)的承認(rèn)了。

“古先哲王疆理天下,百畝之地號(hào)曰一夫。蓋以一夫授田,不得過于百畝也。欲使人無廢業(yè),田無曠耕,人力田疇,二者適足。是以貧弱不至竭涸,富厚不至奢淫。法立事均,斯謂制度。今制度弛紊,疆理隳壞,恣人相吞,無復(fù)畔限。富者兼地?cái)?shù)萬畝,貧者無容足之居,依托豪強(qiáng),以為私屬,貸其種糧,賃其田廬,終年服勞,無日休息。罄輸所假,常患不充。有田之家,坐食租稅。貧富懸絕,乃至于斯﹗”

唐德宗時(shí)期的宰相陸贄說的話,其實(shí)可以看出,自從井田制被破壞,土地成為私有財(cái)產(chǎn)以后,私人占田數(shù)量不再有限制,土地聽任百姓貧富之間自由買賣,結(jié)果出現(xiàn)了土地兼并的嚴(yán)重狀況:“富者兼地?cái)?shù)萬畝,貧者無容足之居”。而宋朝正是承繼這一土地私有制和自由買賣的進(jìn)程。

2、宋朝強(qiáng)大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)

宋朝的經(jīng)濟(jì)異常的發(fā)達(dá),宋朝是承繼漢唐之后社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的又一個(gè)高峰期,甚至是有過之而無不及。

我們都知道農(nóng)業(yè)在封建國家中的基礎(chǔ)作用,而宋代的農(nóng)業(yè)比前代獲得前所未有的全面發(fā)展,雖然宋朝的土地面積看起很小,但是產(chǎn)出確很大,主要是依賴于當(dāng)時(shí)出現(xiàn)了先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具,如秧馬、耬鋤、耬刀等使用,大大的提高了農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力,加之根據(jù)南北方的差異進(jìn)行的農(nóng)作物品種的交流和優(yōu)良品種的推廣及耕作技術(shù)的提高,使農(nóng)田單位面積產(chǎn)量大幅度提升。

宋朝時(shí)期,農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的面積產(chǎn)量大約是唐朝發(fā)達(dá)地區(qū)的兩倍,由此帶來的結(jié)果是農(nóng)產(chǎn)品商品化程度的提升,特別是糧食的商品化,根據(jù)資料顯示,北宋時(shí)期每年需要1700萬石的商品糧,大約占北宋全年糧食產(chǎn)量的1%左右,而到了南宋時(shí)期,其更是提升到了7%~8%之間。宋朝發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品商品化程度的提高,促進(jìn)了農(nóng)村的專業(yè)手工業(yè)或者家庭手工業(yè)的發(fā)展,同時(shí)也為城鎮(zhèn)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),大量農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場,直接使于廣大農(nóng)村有著最直接聯(lián)系的城鎮(zhèn)或墟市的興起,最后也使土地的商品化—土地的自由買賣。

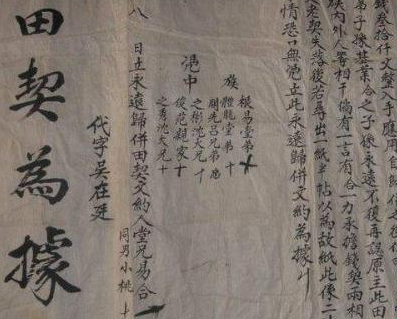

宋朝詳細(xì)對土地自由買賣的規(guī)定

土地的自由買賣是以擁有土地的所有權(quán)為前提條件的,即土地的私有制確立為土地的買賣提供了前提基礎(chǔ)。恩格斯有句著名的話:“土地所有者可以像每個(gè)商品所有者處理自己的商品一樣去處理土地。”土地的私有制不僅表現(xiàn)為占有和使用,更加表現(xiàn)為處分,包括出賣。所以說土地的所有權(quán)和土地的私有制確立是土地買賣最重要的必不可少的前提條件。

1、宋朝之前的規(guī)定

由于從一開始封建社會(huì)就不鼓勵(lì)土地的自由買賣,所以立法上也不怎么重視,導(dǎo)致從秦漢到唐朝之前,對于規(guī)定如何進(jìn)行土地買賣的法律文獻(xiàn)資料非常的匱乏,對于秦漢時(shí)期而言,僅知道秦代開始要求各戶到官府登記自身的不動(dòng)產(chǎn)在內(nèi)的財(cái)產(chǎn),而對于兩漢時(shí)期,從湖北江陵張家山出土的《田律》內(nèi)容來看,涉及的相關(guān)內(nèi)容也僅是規(guī)定土地不準(zhǔn)買賣而田宅則可以附條件的買賣,至于有關(guān)買賣的土地契約倒是有相關(guān)實(shí)物證據(jù)。

到了南北朝的末期,即北魏和北齊,開始有相關(guān)的記錄。北齊對土地買賣的規(guī)定是:露田屬于國家所有,故“悉入還受之分”,不許買賣。而作為私田的“桑田”則“不在還受之限”可以買賣,而依照北魏之法,就算是允許土地買賣,也僅僅是買賣有余和不足部分。

隋朝的對于土地買賣如何規(guī)定,并沒有明確記載,但是由于隋朝沿用北齊的均田制等土地制度,也繼承了北齊時(shí)期的土地立法,對于國家授予農(nóng)民的露田,也不許買賣,對于官僚地主的私田和永業(yè)田,應(yīng)該是可以買賣的,至于農(nóng)民的麻田和桑田,也是允許出賣有余和買進(jìn)不足。當(dāng)然也出現(xiàn)了違法買賣露田的想象,以至于屢禁不絕。

唐朝時(shí)期,由于對土地買賣的限制開始松弛,有關(guān)土地買賣的規(guī)定開始增多,特別是由于佛教寺院頻繁買賣土地,客觀上促進(jìn)了法律對土地買賣的規(guī)范。在唐朝,桑田、麻田都屬于永業(yè)田,可以自由的買賣;國家所授的口分田在一定條件下也可以買賣。我們可以從現(xiàn)存的唐令中,大略的了解一下。首先對賣田的限制。

武德七年規(guī)定:“凡庶人徙鄉(xiāng)及貧無以葬者,得賣世業(yè)田。自狹鄉(xiāng)而徙寬鄉(xiāng)者,得并賣口分田。已賣者,不復(fù)授。死者,收之,以授無田者。”

唐玄宗開元二十五年,對于土地的出賣限制又進(jìn)一步放寬,諸庶人有身死家貧無以供葬者,聽賣永業(yè)田,即流移者亦如之。樂遷就寬鄉(xiāng)者,并聽賣口分。賣充田宅、邸店、碾硙亦屬合法,為土地買賣解除了一些限制。

到了唐朝中后期,隨著均田制的崩潰后,對于土地買賣的限制就是剩下法令中一紙空文而已,宋朝建立后在“田制不立”及“不抑兼并”土地政策的影響下,對于土地的買賣幾乎沒有多大的限制,并且逐漸從法律上加以確認(rèn)和保護(hù)土地所有權(quán),將土地買賣歸入國家疏導(dǎo)的范圍,利用法律等行政手段加以規(guī)范。

在土地的買賣程序上則繼承了之前的朝代特別是唐朝至五代時(shí)期的做法,如唐朝的土地買賣之前須向官府申請文牒,經(jīng)確認(rèn)后制作買賣文書契約;五代的先問親臨、輸錢印契、過割賦稅、原主離業(yè);并延續(xù)了五代的從土地買賣過程中收取一定的交易稅;這些前朝的做法宋朝以立法再以正式確認(rèn)。所以有“官中條令,惟交易(田產(chǎn))一事最為詳盡”。

宋朝的土地有買賣、典賣等多種形式

買賣又分絕買和活買之分,絕賣是指將所有權(quán)轉(zhuǎn)移后永不回贖;而活賣或典賣,指在一定期限內(nèi)可以贖回,所以一般它的價(jià)格就比較低;但是如果在限定的時(shí)間內(nèi)沒有贖回的話,那么就變成絕賣了。

典賣是指出典人將土地房產(chǎn)交給典賣人,領(lǐng)取典錢,但不支付利息,出典人保留贖回權(quán)。

典買人可以占有田產(chǎn)并享有收益,可以出租或者再典當(dāng),但是不能出賣。出典人所保留的贖回權(quán),則稱之為“田骨”或者“田根”,如果放棄贖回權(quán)的話,就稱為“斷骨”,出典人“斷骨”的話,就有典買人不會(huì)絕賣與典賣之間的差價(jià),稱為“添貼”或“貼買價(jià)錢”或者“找貼”。

需要說明的是,正式的典當(dāng),包括兩個(gè)要件,一是出典人必須離業(yè),由典賣人占有;二是典賣人須納稅,即經(jīng)過官府將出典人的出典的那部分田土的稅額轉(zhuǎn)由典賣人承擔(dān),如果出典人依然占有典物人或仍然納稅的就不是正式的典當(dāng),而是抵當(dāng),就是以田土作為抵押,向貸款人借錢。

由于契稅過高,占到買賣總額的十之二三,所以為了逃避契稅,民間就會(huì)常常發(fā)生名義上“典賣”,實(shí)質(zhì)是“抵當(dāng)”的行為,從而引發(fā)糾紛。具體做法就是先定一個(gè)田宅出典契約,但雙方不交割賦役,出典人不離業(yè),典賣人也不交契稅,等典錢交付之后,出典人就與典賣人另外簽訂一份虛假的租約,說繼續(xù)耕作土地,只是每年交一定的租金。

宋朝的土地買賣程序

宋朝規(guī)定的土地買賣必須依照嚴(yán)格的法定程序來進(jìn)行,這個(gè)不僅表現(xiàn)為國家對于土地買賣的國家干預(yù),限制土地的所有者自由出賣土地,而且也體現(xiàn)了宋朝在土地買賣立法上的發(fā)達(dá),在某個(gè)程度上甚至還有我們現(xiàn)代的影子。

第一、 出賣人向官府投狀申碟

所謂的投狀申碟就是向政府提出土地出賣的申請,然后由政府根據(jù)具體情況,作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定,所以并非每一條申請都會(huì)得到政府的批準(zhǔn),其申請要符合當(dāng)?shù)卣囊蠛蟛拍艿玫秸呐鷾?zhǔn),才發(fā)送準(zhǔn)許出賣或者典當(dāng)田宅的文碟,作為出讓產(chǎn)業(yè)的法律許可。而在文碟沒有下發(fā)之前而進(jìn)行土地買賣是無效的。如果買賣無效,買方的損失是很大的,買方不僅沒有得到所買的東西,而且為之付出的錢也不能收回,顯然這條法令是對賣方有利的。得到當(dāng)?shù)卣奈牡螅趴梢赃M(jìn)行土地買賣,若沒有得到政府的批準(zhǔn),就不能訂立出賣契約,即使訂立契約也是非法的,更不能進(jìn)行土地買賣了。

第二、 親屬優(yōu)先購買,鄰居次之

宋朝承繼漢唐宗族影響,對于出賣人出賣的土地,親屬具有購買的優(yōu)先權(quán),但是在確認(rèn)親屬的優(yōu)先權(quán)的同時(shí),又對親屬的范圍進(jìn)行縮小,以提高出賣人對自身土地的處分權(quán)限。

宋朝在賣地之前,要先問親屬,為此還專門訂有律法條文。宋初對親鄰的先買權(quán)有明確的規(guī)定:“凡典賣物業(yè),先問房親,不買,次問四鄰。其鄰以東、南為上,西北次之,上鄰不買,遞問次鄰。四鄰俱不售,乃外召錢莊。”

根據(jù)宋朝的親鄰條法,業(yè)主典賣產(chǎn)業(yè),他的親鄰(必須是既親又鄰)有優(yōu)先典買權(quán),甚至典賣與他人之后,親鄰也可從典主或買主手中贖買歸己。哲宗紹圣元年(1094)規(guī)定:“應(yīng)問親,止問本宗有服親,及墓田相去百步內(nèi)與所斷田宅接者。”這對親鄰的優(yōu)先購買權(quán)有所限制,后來這一規(guī)定一直沿用到南宋。

值得注意的是,《慶元重修田令》規(guī)定:“諸典賣田宅滿三年而訴以應(yīng)問鄰而不問者,不得受理”。這些法律上的新規(guī)定,提高了原土地所有者的物權(quán)地位,雖然親鄰的先買權(quán)受到法律保護(hù),但必須是在法定的三年以內(nèi),逾期便喪失了親鄰的優(yōu)先權(quán)。宋朝通過這些規(guī)定進(jìn)一步完善了土地實(shí)際所有者對土地的物權(quán);提高了原業(yè)主的物權(quán)地位及對物的支配權(quán)。同時(shí)這些規(guī)定都使親鄰的先買權(quán)有所削弱。土地買賣契約必須有親鄰簽押,親鄰簽押,又稱為“親鄰批退”。

所謂“批退”,也就是親鄰在契書上簽押,表明放棄依法享有的優(yōu)先購買權(quán)。沒有他們的“批退”和“簽押”,田宅買賣即不為合法。紹興二年(1132)閏四月十日詔:“典賣田產(chǎn),不經(jīng)親鄰及墓田鄰至批退,并限一年內(nèi)陳訴,出限不得受理。”同年八月二十九日,臣僚又上言:“典賣田宅批問鄰至,莫不有法。比緣臣僚申請,以謂近年以來米價(jià)既高,田價(jià)亦貴,遂有詐妄陳訴,或經(jīng)五七年后稱有房親、墓園鄰至,不曾批退。乞依紹興令,三年以上并聽離革。又緣日限太寬,引惹詞訴,請降詔旨并限一年內(nèi)陳訴。”。

第三、立契成交

首先,關(guān)于土地買賣的書契格式,法律作出了有明確規(guī)定,如紹興十九年(1149)戶部曾提及“舊來臣僚申請,乞今后人戶典賣田產(chǎn),若契內(nèi)不開頃畝、間架、四鄰所至、稅租役錢、立契業(yè)主、鄰人、牙保、寫契人書字,并依違法典賣田宅斷罪。民間買賣田宅,確有書契不如式的情形,而且宋朝政府明確規(guī)定這種不如式的契書不能使用。

其次,還有關(guān)于契約紙張強(qiáng)行性規(guī)定,要求土地的買賣訂立的契約必須使用官版的契紙、標(biāo)準(zhǔn)契約。所謂官版契紙,是由官府統(tǒng)一印制的買賣契約用紙。所謂標(biāo)準(zhǔn)契約,應(yīng)包括以下要素:如主契人的姓名、典賣頃數(shù)、田色、坐落、四鄰界至、產(chǎn)業(yè)來歷、典賣原因、原業(yè)稅錢、買賣錢額、擔(dān)保、悔契的責(zé)任。契紙都由官府雕版印造,典賣的契約上寫明號(hào)數(shù)、畝步、田色、四鄰界至、典賣原因、原業(yè)稅錢、色役、回贖期限(宋初始立典賣田宅收贖法)、買賣錢數(shù)、買賣雙方姓名等。由土地買賣的雙方各執(zhí)一份,訂立田土買賣文契,這個(gè)又稱“合同契”。

由于宋朝的土地典賣屬于要式法律行為,買賣方必須訂立書面契約,真宗乾興元年(1022)開封府下令:“今請曉示人戶,應(yīng)典賣倚當(dāng)莊宅田土,并立合同契四本,一付錢主,一付業(yè)主,一納商稅院,一留本縣。”經(jīng)過官府蓋印的赤約具有三種職能,它既是土地合法買賣的憑證,也是可以進(jìn)行訴訟的根據(jù),同時(shí)還具有公證的性能。這個(gè)就是“交爭田地,官憑契書”。

第四、典契必須有牙人擔(dān)保

牙人不僅要見證典契的訂立,而且還要承擔(dān)對買賣本身擔(dān)保責(zé)任,和業(yè)主一起承擔(dān)連帶責(zé)任,甚至有時(shí)候?yàn)榱藦?qiáng)化牙人的擔(dān)保責(zé)任,可以在牙人的田土上設(shè)立物的擔(dān)保。上面我們提到,宋朝的赤契是土地合法買賣的合法憑證,也是理斷買賣爭訟的主要依據(jù),與赤契相對的就是沒有經(jīng)過投稅印契的白契,白契沒有上述赤契的法律效力。南宋紹興十三年(1143)規(guī)定“:民間典賣田宅,執(zhí)白契因事到官,不問出限,并不收使,據(jù)數(shù)投納入官。”

對于“只作空頭契書,卻以白紙寫單帳于前,非惟稅苗出入可以隱寄,產(chǎn)業(yè)多寡皆可更易,顯是詐欺”的白契,官府還要通過法律嚴(yán)厲制裁。

《名公書判清明集》“錄白干照,即非經(jīng)官印押文字,官司何以信憑?”韓似齋也說:“執(zhí)白契出官,是自違契限,自先反悔,罪罰詛可輕貴乎?”

其實(shí)有些官吏并不絕對不承認(rèn)白契的效力,因?yàn)榘灼踉诒彼沃泻笃诖罅砍霈F(xiàn),其原因就是因?yàn)樗纬瘜τ诔嗥跏帐艿钠醵愡^重,居然達(dá)到了交易數(shù)額的十之二三,正是為了逃避這種重稅,民間的白契大量的出現(xiàn),而且屢禁不絕,所以這個(gè)讓當(dāng)時(shí)的官府在審理白契的土地買賣糾紛是感到為難,所以一般都不會(huì)絕對不承認(rèn)白契的效力。

第五、過戶

訂立契約后,須由雙方攜帶砧基籍、上手干照(老契或舊契),到官府交契稅錢,地方官當(dāng)面核驗(yàn),過割物力和稅錢,然后蓋印,并“批鑿”(宋朝田宅買賣必須立文字契約,在訂立契約時(shí),出典人或賣主須在砧基籍上記載更改物權(quán)關(guān)系的事項(xiàng),宋謂之批鑿),上手干照,交由典主保存。加蓋了官府印章的契約稱為“紅契”,否則就是不合法的“白契”。在宋朝,田宅買賣雙方達(dá)成協(xié)議后,必須由買主繳付田契稅錢,官府在買賣契約上鈴印。

開寶二年(969),“始收民印契錢,令民典賣田宅,輸錢印契,稅契制限二月”。

可見,紅契的取得要經(jīng)過“輸錢印契”的程序。最后,還要過割賦稅,朱批官契。它是指在買賣田宅的同時(shí),必須將附在其上的賦稅義務(wù)轉(zhuǎn)移給新業(yè)主,即買賣雙方必須在契約上寫清買賣標(biāo)的的租稅、役錢,并由官府在雙方賦稅籍賬內(nèi)改換登記后,才有條件加蓋官印,使之成為合法的紅契。

總之,宋朝法律強(qiáng)調(diào)土地買賣要同時(shí)轉(zhuǎn)移賦役,割稅離業(yè)是典賣契約實(shí)現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)。

備注:赤契與白契,兩者之間的區(qū)別從納稅上就是有沒有給官府納稅,赤契無非是在稅契后,由官府確認(rèn)并蓋印,而白契則缺乏這個(gè)確認(rèn)程序,就是沒有“憑據(jù)”。