忽必烈兩次遠征日本都是無奈之舉。最初的原因是日本并非像其他藩國那樣乖乖順從,相反顯得桀驁不馴,完全挑釁了忽必烈作為天下之主的威嚴。當時蒙古帝國已經無所畏懼,找不到任何可與之抗衡的對手。南宋雖然在奄奄一息,但在窩闊臺汗到忽必烈汗這半個世紀的時間里,其周圍的土地已經一一歸附蒙古,并包括北方的金國、西面被世界屋脊覆蓋的吐蕃、西南的大理和安南,甚至還包括在四川、湖北、云南和越南刀叉似的地區向南宋腹地進軍。

就在這個時候當朝皇帝忽必烈的哥哥蒙哥卻突然駕崩于四川,雖然統治者換成了忽必烈可宋朝仍不怠慢,加緊對北方的防御體系尤其是守衛京師臨安的北大門與襄陽突破口,由于早先宋朝賈似道為了邀功請賞私自密談趁大汗病逝忽必烈北歸爭位之際將鄂州淮水一線大部分領土割讓給蒙古。

所以這也就有后來忽必烈志在必得的原因,取宋只是時間問題,所以周圍形同就沒有了敵人,可就在這個時候偏偏漏掉了一個,那就是一直不在納貢國范圍內的日本,日本一直沒有和東亞任何國家有過領土接壤。恰恰就這種優勢也給日本找到了發展自身實力的便利,它靠著大海屏障可以以易守難攻的優勢去招惹臨邊諸國,下到民間的倭寇,上到政府,在后來經歷明清一直到近現代都想對東亞垂涎已久,以至于后來對鄰國也造成了無法抹去的傷害。

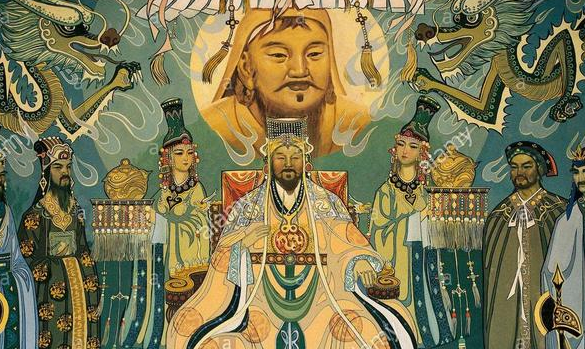

由于隔海相望,又有朝鮮半島擋著,中原王朝一直對其國家結構了解甚微,只仍稱呼其為國王。就連忽必烈也是這樣認為,這也恰恰給自己找回了虛榮心,認為只有自己配做皇帝。所以在詔書中明確自己是大蒙古國皇帝,奄有區夏,瑕方異域,意思不止擁有東方還擁有西方一直到地中海唯一一個帝王,相對于蒙古西方四大汗國,也順理成章不敢和忽必烈名份上分高低,雖然有海都失里吉等宗王不服,因其一改傳統,可忽必烈大汗名在這里擺著,他所以不可能把自己統治范圍簡簡單單歸咎在西面蔥嶺就是帕米爾一帶。而是象征性的要和祖父成吉思汗看齊,名正言順的繼承了汗位,統治蒙古核心,他也正是擁有全蒙古的大可汗。

就這樣的好勝心也正好遇到了好對手日本,日本自古就和中原王朝內心上并非臣主關系,他在漢朝與隋朝致書稱自己為日初之國天子,而稱對方為日落之國天子,這也惹來當朝皇帝的不滿,尤其對于好勝的隋煬帝是最明顯的,可沒有辦法。

這件外交關系從而引稱到蒙元,蒙元是什么,可是擁有歐亞大陸的世界超級帝國,它竟然還敢有這樣稱呼,這對一向以窮兵奢武的忽必烈而言自然很不滿,肯定拿出點手段,讓他通好不成就用武力壓制,于是就出現了第一次文永之役。是元朝首先開這個頭,由高麗作為跳板對對馬島和博多灣只是簡單的洗劫而已,后來日本更是不友好了,直接殺了使臣杜世忠,元日矛盾直接對立,從而也就有后來的第二次弘安之役。為此日本還拍有一部電視劇《北條時宗》,專門按照歷史特定,兩個角度講述忽必烈與其之間的瓜葛,可是第二次如此浩大的遠征,卻因實力懸殊告一段落,元朝最終因輕敵而告失敗。