針對那些對朱棣十分感興趣的小伙伴們,小編帶來了詳細(xì)的文章,供大家參考。

朱元璋去世之后,其孫朱允炆繼位,繼位之后的朱允炆要做的第一件大事就是削藩,自然這引起了諸王的不滿,1399年七月,燕王朱棣起兵為國靖難,劍指京師,這一打就是三年,1402年六月,都城陷,宮中火起,帝不知所終。其后,朱棣登基為帝。

朱棣登基之后遂有意拔高北平的地位,我們可以從幾件事中看出來,其一,遷發(fā)百姓充實(shí)北平,自1402年到1405年,朱棣至少四次下令遷百姓進(jìn)京。《明史·成祖?zhèn)鳌分袑Υ擞斜容^詳細(xì)的記載。

比如1402年的九月,朱棣下令將山西沒有田地的百姓遷往北平;1403年的八月,朱棣下令將犯了流罪以下的犯人去北京開墾田地,九月又下令將直隸蘇州等十個郡以及浙江等九省的富戶遷往北京;1404年和1405年,連續(xù)兩年,每年將山西的一萬戶遷往北京。

其二,1403年,朱棣下令將北平改名為北京,緊接著又設(shè)北京留守行后軍都督府、行部、國子監(jiān),并將北京定為順天府。

朱棣如此做法并非是效仿朱元璋,當(dāng)初朱元璋將南京改名為應(yīng)天府,設(shè)為大明朝的都城,并將老家鳳陽設(shè)為中都,有意拔高了鳳陽的地位,但朱棣卻并非是要將北京設(shè)為陪都,他一開始想的就是遷都北京,只不過此事要一步步來,所以朱棣登基之后就開始拔高北京的地位。

等他覺得可以了的時候,于1406年下令將于1407年五月開始營建北京宮殿,但當(dāng)時僅僅是要開始準(zhǔn)備工作,朱棣“分遣大臣采木于四川、湖廣、江西、浙江、山西。”這可是大手筆,怎么看都像是要搞一個大作品,事實(shí)也的確如此,因?yàn)楣膺@準(zhǔn)備工作就做了整整十年,其中花費(fèi)的人力物力財力不可計數(shù)。

就比如保和殿后那塊最大的丹陛石,開采就不必說了,光是將它從房山運(yùn)送到北京,就讓數(shù)萬勞工花費(fèi)了28天才完成,這還是距離近的,那些距離北京遠(yuǎn)的木材是石料在開采和運(yùn)輸上花費(fèi)人力物力財力和時間就更多了。

到了1416年,眼看準(zhǔn)備工作做得差不多了,朱棣在十一月召開會議商討營建北京,商議的結(jié)果就是“凡廟社、郊祀、壇場、宮殿、門闕,規(guī)制悉如南京,而高敞壯麗過之。”其實(shí)就是以南京宮殿(南京紫禁城、南京故宮)為藍(lán)本來營建北京宮殿(北京紫禁城、北京故宮)。

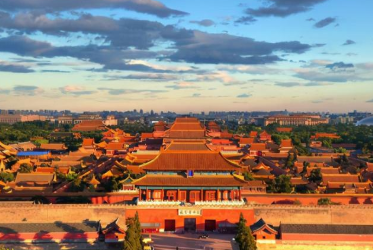

正式營建工作開始于1417年的春天,由泰寧侯陳珪董負(fù)責(zé)北京紫禁城的營建,朱棣還給陳珪董配了柳升、王通兩個副手。北京紫禁城的營建花費(fèi)了三年多的時間,到1420年的冬天基本完成,而朱棣早在這一年的秋天就將北京改為京師,十一月昭告天下遷都北京,在春節(jié)之前,皇太子皇太孫都到了北京。

1421年正月,朱棣下令大赦天下,至此,朱棣遷都成功,北京紫禁城成為大明朝的皇宮。

我們看北京紫禁城是朱棣花費(fèi)了十三年左右的時間才建成的,可以說是傾盡財力才將北京紫禁城建成,那么朱棣為什么要傾盡財力來建造北京紫禁城呢?我們知道,北京紫禁城建造起來是要做皇宮的,所以這個問題其實(shí)可以換一種問法,即朱棣為什么大費(fèi)周章的遷都?

但凡遷都一般會考慮兩個方面的因素,其一就是政治因素,其二就是地理位置方面的因素。

政治因素很好理解,很多時候遷都其實(shí)是為了穩(wěn)固政權(quán),比如商朝時期為何頻繁遷都,而且很多都是新王登基之后就遷都,這很大一部分原因就是為了穩(wěn)固政權(quán),一旦遷都,就會動搖很多臣子的勢力,這樣對君王鞏固自己的權(quán)力很有作用,朱棣遷都也有這方面的原因。

誰都知道朱棣得位不正,他的皇位是從侄子手中搶過來的,南京城中的那些重臣勢力未必會服他,甚至很可能會在朱棣治理天下的過程中扯他的后腿,或者分權(quán),讓朱棣這個皇帝在南京城備受掣肘,這不是朱棣想看到的。

所以他才想要遷都北京,北京是朱棣的大本營,朱棣1370年就被朱元璋封為燕王,1380年就到北平就藩,從此在北平經(jīng)營自己的勢力,至靖難之變發(fā)生時,朱棣已經(jīng)在北平經(jīng)營了近二十年。這樣的北平正是朱棣加強(qiáng)皇權(quán)的助力,因此朱棣才在登基之后就開始謀劃遷都。

這是朱棣遷都北京的一個很重要的原因,還有另一個原因就是地理因素。朱元璋雖然定都南京,興建了南京紫禁城,但后期他也想要遷都,因?yàn)椤拔m城前昂后洼,形勢不稱。”宮內(nèi)容易形成積水,確實(shí)不適合繼續(xù)做都城。

所以朱元璋在御史胡子祺的建議下決定在關(guān)中之地尋找新的都城,這個任務(wù)就交給了太子朱標(biāo),朱標(biāo)奉命視察陜西,尋找建都的合適地點(diǎn),他將陜西的地圖繪制了一份才回京,結(jié)果剛回京,朱標(biāo)就病了,病中他還對朱元璋說起建都關(guān)中的事宜。

只不過很快朱標(biāo)就病逝,朱元璋遂打消了遷都的念頭,他自己曾說:“本欲遷都,今朕年老,精力已倦,又天下初定,不欲勞民。且興廢有數(shù),只得聽天。”

所以縱然南京不適合繼續(xù)為都城,但朱元璋還是打消了遷都的念頭,朱元璋去世之后,其孫朱允炆繼位,他還沒有來得及考慮遷都的事情就迎來了靖難之役,最終南京城陷,他也消失在宮中大火中,他的去向成了大明朝一個解不開的謎。

等到朱棣奪位成功之后,自然而然就想到了遷都,并且將未來的都城設(shè)在自己的大本營,北京對大明朝來說也算是龍興之地,而且地理位置很適合作為都城,所以,朱棣下定決心將都城前往北京,于是有了著名的北京紫禁城,更有了現(xiàn)在的北京故宮。

朱棣是紫禁城的第一位主人,其后,紫禁城就成了明清時期的皇宮,一直到清朝滅亡。時至今日,紫禁城已經(jīng)走過了600年的風(fēng)風(fēng)雨雨,雖世事變遷、朝代更迭,依舊屹立不倒,隨著時間的推移,倒是更顯古樸與莊重,更有厚重的歷史感。