南宋(1127-1279年)是中國歷史上的一個朝代。宋高宗趙構在臨安(今杭州)重建宋朝,歷史上被稱為南宋,與淮水(今淮河)沿著金朝東邊,西邊是大散關。南宋與西夏、金朝、大理并存政權。南宋安于淮水以南,是中國歷史上封建經濟發達、古代科技發展、對外開放程度高的王朝,但軍事實力薄弱,政治無能。南宋沿襲北宋的政治、軍事等諸多領域。下面有趣的歷史小邊為您帶來詳細的介紹,讓我們來看看!

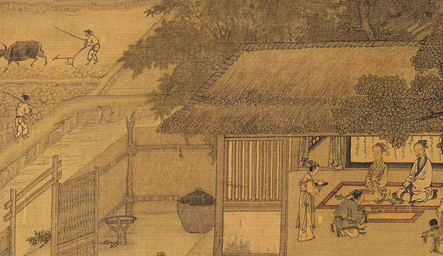

南宋是加強中央集權、“干強枝弱”的時期。南宋繼承了北宋“強干弱枝”政策,為維護國家內部統一、社會穩定和經濟發展提供了良好的國內環境。從就業制度來看,南宋是所謂“皇帝與士大夫共治天下”的時代。南宋時期,學者不受出身家庭的限制。只要他們不是重罪犯,即使是工商、雜類、僧道、農民,甚至是殺豬宰牛的屠夫,也可以應試授官。南宋科舉第一者多為平民。

南宋初年,以尚書左右仆射同中書門下平章為宰相,門下侍郎。中書侍郎改為參知政事為副相,廢尚書左右宰官。據宰相稱,這三個省已經是一個省了。孝宗時,他干脆把尚書左右仆射同中書門下的平章改為左右丞相,參知政事沒變(左右丞相,唐玄宗是尚書省長官,宋是中書長官)。

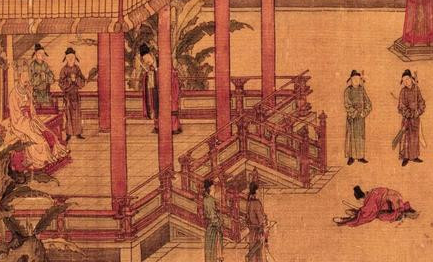

在南宋皇帝無內朝、外朝黨爭不止政治的情況下,權相在皇帝怠政期間起到了維護政權穩定和朝政運行的作用。在權相政治下,中央決策機構和決策制度的運行機制發生了變化,首相的私人住宅成為朝廷決策的中心;在文件制度方面,權相的“貼紙”、“皇家筆”,甚至權相的私人信件都成為最高的政令指揮;秦檜時期建立了獨立的財政制度;臺灣建議已成為權相人員運作的重要工具;社會和官場對權相的認知也發生了變化,“言相不言君”的現象;皇帝傾向于虛位化。

然而,在科舉社會和皇權思想統治下,權相政治的界限也非常明顯。政治缺乏統治基礎,士人缺乏政治向心力;不可能完全控制皇帝及其周邊地區;控制難以滲透到縣級政權以下;更重要的是,政治時期的財政和人事政策層層傳遞損害了主要納稅人和普通士人的利益,形成了廣泛的反對勢力。權相政治對南宋的歷史有著深遠的影響,幾乎所有的重大事件都發生在權相政治時期。當時的政治、經濟、思想文化、軍事政策和社會心理發生了深刻的變化。在南宋初期,權相政治促進了南宋政權的建立和鞏固。然而,在南宋末期,以權相為代表的中央權力極大地損害了大多數士大夫的利益,加劇了他們的離心力,加速了南宋政權的滅亡。