世兵制起源于哪個朝代?世兵制是什么意思?世兵制是指強制一些村民世代當兵的制度。世兵制起源于漢末的質任制。以下有趣的歷史編輯將為您帶來詳細介紹。讓我們看看感興趣的朋友!

當時,為了避免士兵逃跑,軍閥集中管理家屬,形成軍人家庭。由于多年的戰爭,最終出現了專門作戰的“軍人家庭”、“士家”,子承父業,甚至祖孫三代都是兵。而且年紀大了也不能退休,而是從事后勤運輸工作。

世兵制是東漢招兵制和征兵制并行制的重要變化,逐漸取代了前者,保持了大量穩定的作戰力量。

制度規定

在中國古代,一些居民代代當兵。也被稱為軍事家庭制度或士兵家庭制度。軍人一生為兵,父死子繼,兄弟終等;他的家庭被納入軍人家庭或士兵家庭,脫離民族地位,世襲為兵。沒有特殊功績的人不得更換。早在春秋初期,齊國管仲就協助齊桓公實施政治和軍事改革。分為21個鄉:士農15個鄉,工商6個鄉;分為5個屬。

規定士農之鄉丁平時務農習武,戰時充當軍士出征,世代相傳,國家授予小塊土地作為工資,可視為世兵制的萌芽。

發展歷史

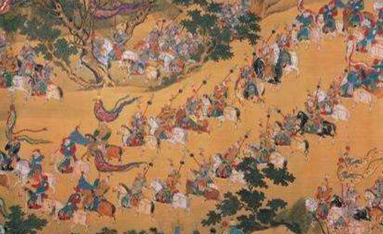

三國時期,戰爭年復一年,兵力需求量大,土地荒蕪,人口急劇下降。此外,大量強大的地主合并了土地,爭奪人口,無法實施招聘制度。為了保持固定的兵力來源,恢復發展和生產,魏開始實施“世界軍事制度”,將士兵及其家屬固定為“軍事家庭”(或“士兵家庭”和“士兵家庭”),并與家庭登記,由專門機構管理。

士家制具有很強的人身依賴性。男人一生都是軍人,父親和孩子,兄弟和兄弟,不允許改變;士家地位低于平民,婚姻只能局限于軍戶,不允許與平民通婚;士兵逃跑時,家庭成員將受到嚴厲的懲罰。西晉繼承三國魏制,主要實行世兵制,并加以完善。西晉初也以人民的“強者為兵,補家”(《三國志》?陸遜傳),進一步擴大軍戶范圍。

晉武帝伐吳時,軍戶之家有17歲以上男丁的人,“二丁三丁一人,四丁三人,六丁以上三人”(文館詞林卷622)。12、13歲或15、一些16歲的男人也被迫入伍。有時,為了彌補世兵的不足,甚至發奴為兵。

東晉,長期內戰,軍民兵役負擔沉重,世兵大量逃亡。再加上私兵部曲對軍民的分割,世兵制逐漸由盛衰。魏晉以后,世兵制幾起幾落,具體實施情況略有不同。

北魏基本實行世界軍事制度。在早期階段,原來的鮮卑部族士兵主要被納入軍事家庭,具有較高的社會地位。隨著鮮卑封建化的深化,歸屬士兵甚至叛逃者、罪人及其家屬被迫納入軍事家庭,軍事家庭的社會地位日益下降。軍事家庭必須經皇帝的詔書允許,才能免除軍事登記,為人民服務。

在元朝,所有被列為軍事登記的人都是軍事家庭,他們代代服兵役。軍人家庭的家庭和財產在軍事登記中注明,并加蓋官方印章。沒有“歸還為民族家庭”的命令,不得更改。“戶出一人,稱為單戶軍,合二三出一人,為正軍戶,其余為貼軍戶”(元史?兵志》)。

明朝遵循元朝軍民分籍制度,實行軍戶制。所有跟隨朱元璋的“從征”老兵、歸屬元軍和其他強征入伍軍人及其家屬都被納入軍人家庭,并建立軍人家庭圖片,說明軍人家庭的年齡、家庭、地址、軍人來源、軍人年份、營地丁數等。嚴禁軍人家庭和民族更加注冊或冒充對方,違者治罪。服役戶丁稱正軍,其余為余丁或次丁。正軍老弱或病死,由余丁繼補。軍戶由衛所分別管理,并隨營屯守。

清朝,八旗兵代代充當旗手(軍戶),男丁“人盡兵”,“三丁抽一”,留家人為余丁。兵籍由兵部統管,不入民冊。鴉片戰爭1840年爆發后,八旗和綠營兵制敗壞,招兵不再世襲。到目前為止,中國歷史上實施的世兵制(軍戶制)也走到了歷史的盡頭。