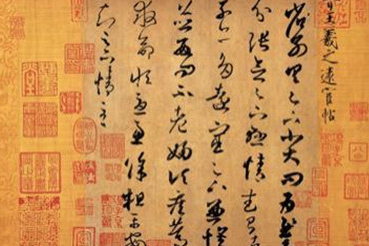

王羲之的書法作品《遠(yuǎn)宦帖》好在哪里?《遠(yuǎn)宦帖》亦稱《省別帖》,為《十七帖》叢帖第十五通尺牘,接下來(lái)趣歷史小編為大家?guī)?lái)這幅作品的鑒賞,感興趣的小伙伴快來(lái)看看吧

作品內(nèi)容

釋文

省別具,足下小大問(wèn)為慰。多分張,念足下懸情,武昌諸子亦多遠(yuǎn)宦。足下兼懷,并數(shù)問(wèn)不?老婦頃疾篤,救命,恒憂慮。余粗平安。知足下情至。

大意

看到你另外來(lái)的信,問(wèn)候起我家里的大大小小,甚為感謝。大家多分散各地,感念你的掛念之情,陶武昌(陶侃)諸子亦多遠(yuǎn)在各地作官。你同時(shí)亦多關(guān)懷,都常通信嗎?我的老妻最近常病重,為了病危搶救常擔(dān)憂。其他人都大致平安。非常感念您的情深意厚。

注解

《遠(yuǎn)宦帖》文中的“武昌”指陶侃,鎮(zhèn)守武昌。周撫之妹嫁與陶侃。“老婦頃疾篤”的“老婦”是王羲之對(duì)妻子郗璇的稱呼。《省別帖》第二行末兩字殘泐,據(jù)《右軍書記》所錄帖文校勘為“昌諸”二字。“念足下懸情”中的“懸情”,即惦念、牽掛的意思。《諸從帖》有“音問(wèn)不數(shù),懸情”之句。

書法賞析

用筆與氣勢(shì)

《遠(yuǎn)宦帖》草法以簡(jiǎn)約為主,雖間有縈繞,亦簡(jiǎn)略不繁。兩字連屬者僅有“省別”、“小大”、“子亦”、“數(shù)問(wèn)”、“救命”、“足下”六處,無(wú)三字相連者。偶有收筆如章草者,如“不”字,也因筆毫不易遣鋒之故,“遠(yuǎn)”字最后之縈繞,向上回筆處筆鋒分岔,正能說(shuō)明用筆為硬毫,使轉(zhuǎn)、收縱不甚靈便。《遠(yuǎn)宦帖》其字間隔不大,較為擁密,與《十七帖》中間疏潤(rùn)者不類。字形多向橫扁發(fā)揮,無(wú)一筆縱情直下者。行距頗有余地。

整篇?dú)鈩?shì)雖不暢速,但和諧無(wú)礙,中無(wú)滯阻之處。筆畫灑落有致,粗細(xì)之間勻凈清爽,又不失其古樸之趣,從中甚可體會(huì)古人作草并不一味求其潦草恣肆,而是凝重而無(wú)阻塞;但全面來(lái)看,氣充意隨,一氣呵成,如瀑流之激蕩,時(shí)有浪花泛起,足可流連其間,領(lǐng)悟寄情其間,遣詞造句之含蘊(yùn)。

結(jié)構(gòu)與章法

《省別帖》用筆的來(lái)龍去脈交代得非常清晰,體現(xiàn)了王羲之草書線條的豐富性——用筆中的圓轉(zhuǎn)、方折、連帶、割斷、輕重、提按等對(duì)立因素在起筆、收筆、運(yùn)筆過(guò)程中的運(yùn)用與變化。其次,結(jié)構(gòu)與章法方面的大小錯(cuò)落、左右穿插、上下移位等因素,也增加了字勢(shì)的運(yùn)動(dòng)感,顯得虛活靈動(dòng),生機(jī)盎然。

版本與臨習(xí)

《遠(yuǎn)宦帖》歷代刻本、臨本很多,蔡夢(mèng)霞于《十家論壇〈十七帖〉研究》(2009年)中,從不同拓本、刻帖和石刻、名家臨摹的墨跡等三個(gè)方面做比較,深入探尋王羲之的書法用筆特征以及對(duì)《遠(yuǎn)宦帖》進(jìn)行臨摹:

以《遠(yuǎn)宦帖》唐摹本和宋拓本做對(duì)比,如“分”字在唐摹本里轉(zhuǎn)折微妙,提按變化大;但石刻本就比較直接,以之臨創(chuàng)大字就不會(huì)那么復(fù)雜,較容易掌握。將《十七帖》宋刻本反白處理后,能看出尚有連帶關(guān)系,但與唐摹本相比,這種連帶關(guān)系就相對(duì)減弱了。而且宋刻本把唐摹本里許多逆勢(shì)的連帶改成了順勢(shì)的;刻本同時(shí)將筆畫簡(jiǎn)化,變?yōu)橹袖h。如《遠(yuǎn)宦帖》的“不”字,勾摹本具有空中反轉(zhuǎn)的勢(shì),刻本則直接連下來(lái)。雖然從流暢角度講,刻本大多變成順連,在視覺(jué)走向上更直接,更顯流暢;但唐摹本的空間變化多,順勢(shì)、逆勢(shì)交匯變化,勢(shì)的走向更寬遠(yuǎn)。

歷代書家臨摹《十七帖》的作品宋代以前用筆多側(cè)鋒,宋以后用中鋒較多,到明清則以中鋒為主。如元代康里巎巎簡(jiǎn)化用筆,用同一種筆勢(shì),追求書寫的流暢感;明代董其昌取淡雅一路,拉開(kāi)字距,中鋒走勢(shì),多用順轉(zhuǎn),鮮有宋刻本翻轉(zhuǎn)的逆筆。中鋒是用筆的方法,不是質(zhì)感,但晉代書家使用側(cè)鋒也能給人以中鋒的質(zhì)感。

文徵明朱釋本《十七帖》是石刻本,線條清晰,比上海圖書館藏本要細(xì)勁一些。如果臨習(xí)者心慕奔放張揚(yáng)風(fēng)格的,可臨摹“朱釋本”;如果欣賞圓潤(rùn)、溫婉特質(zhì)的,可從“上圖本”入手。唐摹本和石刻本不同,唐摹本的點(diǎn)畫精細(xì),變化較大,臨創(chuàng)大字難度較大,相對(duì)來(lái)說(shuō)用刻本寫大字則容易掌握。由于臨摹者剛?cè)胧謺r(shí)不可能掌握所有技術(shù)、并將技術(shù)充分地表現(xiàn)出來(lái),可選簡(jiǎn)潔一些的石刻本來(lái)臨習(xí)。從《十七帖》的臨摹角度來(lái)說(shuō),臨習(xí)者既可以仿刻帖本身的味道,也可以使用摹本中的點(diǎn)畫質(zhì)感去理解《十七帖》。另外也可以加入大草的勢(shì)態(tài),比如清代王鐸臨《十七帖》的作品就加入了張芝、王獻(xiàn)之書法中“勢(shì)”的連綿。