南倭北虜(又稱北虜南倭)是明朝時期長期面臨的兩大問題。其中南倭指的是東南沿海一帶的倭寇侵?jǐn)_,而北虜則是指北部邊境的蒙古騎兵襲擾。這兩大問題給大明江山社稷帶來了嚴(yán)重的威脅。

嘉靖年間,明王朝面臨空前的邊疆危機。北方的蒙古各部落統(tǒng)一后,勢力強大。嘉靖二十五年(1546年),俺答稱汗,遣使議和,求通貢市,世宗不許,屢請屢拒。嘉靖二十九年(1550年)六月,俺答率軍侵大同,后退兵開市。一直到嘉靖三十二年(1553年),北部邊境薊遼地區(qū)滋擾不斷。

在東南沿海邊境,日本封建割據(jù)造成大批武士流亡,與海商和中國境內(nèi)反海禁的私販集團結(jié)合成武裝力量,侵?jǐn)_浙江、福建一帶,即稱“倭寇”,屢禁不止。二者造成的嘉靖年間的邊疆危機,合稱“南倭北虜”。

隆慶時期,在經(jīng)濟、政治的發(fā)展,軍事力量的壯大,以及其他一些有利因素的條件下,明朝通過開放海禁、“俺答封貢”使一直困繞明朝的“南倭北虜”問題得到基本解決,促進了社會的發(fā)展,影響了歷史的進程。

背景

南倭北虜,是明王朝自建立之日起就必須面對的兩大外患。明代外來的威脅,在北方主要來自游牧民族如蒙古韃靼部、瓦剌部,在東南沿海主要來自倭寇。當(dāng)時稱為“南倭北虜”。

早在明太祖朱元璋時期,堅決反對對外濫用武力,他曾明確地講:“海外蠻夷之國有為患于中國者,不可不討;不為中國患者,不可輒自興兵。朕以諸蠻夷小國,阻山越海,僻在一隅,彼不為中國患者,朕決不伐之。”明太祖還在其遺訓(xùn)中再三強調(diào)指出:“四方諸夷皆限山隔海,僻在一隅,得其地不足以供給,得其民不足以使令。”的認(rèn)識,定下“修武備,謹(jǐn)邊防,來則御之,去不窮追”的以守御為主的國防政策。重建了以長城為主干的北部邊疆防御體系,后來又建起了以衛(wèi)城、所城為骨干,堡寨墩峰相結(jié)合的海防設(shè)施體系,成功地抵御了外來的入侵。在北方明政府曾設(shè)九邊以防“北元”,在南方則是采取建立衛(wèi)所、設(shè)置戰(zhàn)船等措施,加強海防以備倭寇。

朱元璋建立明朝以后,實行嚴(yán)厲的海禁政策,嚴(yán)禁民眾出海貿(mào)易,主要是與日本的貿(mào)易,導(dǎo)致走私活動猖獗。從1521年(武宗正德十六年)至1582年(神宗萬歷十年),北方少數(shù)民族韃靼首領(lǐng)俺答汗日益強大,不時率兵南下騷擾,在東南沿海,倭寇也不斷入侵,甚至竄至南京,所謂“南倭北虜”的局面已經(jīng)形成。在嘉靖年間,南倭北虜始終是明王朝的莫大禍患。葡萄牙據(jù)中國澳門不走。地主階級內(nèi)部一小部分有識之士,從長遠的統(tǒng)治利益山發(fā),主張政治改革。首先是整頓邊防,嘉靖末擊敗倭寇,隆慶時與俺答言和井注意防邊。其次是整頓賦役,從局部到普遍施行一條鞭法。再次是整頓工商業(yè),征收輪班銀,準(zhǔn)販東西二洋,設(shè)水餉、陸?zhàn)A、加征餉船引銀。這些措施,都在一定程度上順應(yīng)了歷史發(fā)展的要求。還有整頓吏治,至張居正當(dāng)政時較有效果。這一時期,在諸般矛盾中,顯然以民族矛盾最為突出嚴(yán)重,也是處理得最好的。國內(nèi)各民族進一步融合的趨勢正在形成。

南倭

明朝的“倭寇之患”,是一種非常復(fù)雜的歷史社會現(xiàn)象,既有入侵與捍衛(wèi)主權(quán)的斗爭,又含有社會生產(chǎn)力發(fā)展與封建制度間的沖突。

“南倭北虜”是困擾明朝的心腹大患。“北虜”是個老對手,而“南倭”是明王朝面對的一個新對手,沒有現(xiàn)成經(jīng)驗供借鑒,往往采取極端的“海禁”政策加以處理。

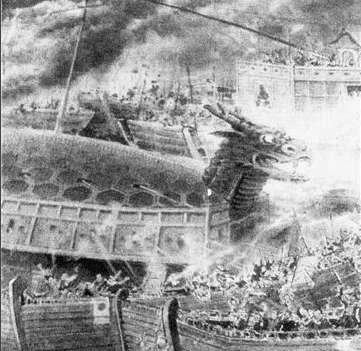

明成祖晚年,在鄭和下西洋后實行海禁政策,只開放勘合貿(mào)易(官方許可貿(mào)易)予日本進行貿(mào)易。但后來到了1523年(嘉靖二年)爆發(fā)了寧波之亂,加上稍早時,葡萄牙人入侵發(fā)生了屯門之戰(zhàn)與西草灣之戰(zhàn),此后沿海治安多次陷入危機。

朝廷花大力氣在中國沿海進行“剿寇”作戰(zhàn),一直打了百多年,卻無法阻擋如浪潮一般的“倭寇”,接連丟城失地,幾易督帥不絕,“寇患”越演越烈,成為明朝海洋史上的不解謎團。其中深層原因是朝廷錯定了打擊目標(biāo),這些海上武裝集團,既不是“倭”,也不是“寇”,實為一些被“禁海”逼迫、活動在大海上的商人武裝團體,朝廷當(dāng)做外國入侵來打擊,戰(zhàn)事越弄越亂。

明廷以此中斷一切對外貿(mào)易,中日貿(mào)易從業(yè)者生計大受打擊,遂成海盜。倭寇并不是只有日本人,最知名的當(dāng)是中國人汪直。

明代倭亂,在嘉靖年間汪直集團興盛時達到極點。統(tǒng)治者很早就意識到海防的重要性:“沿海之地,自廣東樂會接安南界,五千里抵閩,又二千里抵浙……島寇倭夷,在在出沒,故海防亦重。”盡管“倭患”明初就存在,但當(dāng)時勢力尚弱,且明王朝十分重視海防設(shè)置,未能釀成大患。到嘉靖年間,政治腐敗,邊防松弛,倭患漸起。此時東南沿海工商業(yè)發(fā)展起來,而海禁依然厲行,沿海民眾和汪直集團與朝廷的斗爭非常引人注目。“閏三月,海賊汪直糾倭寇瀕海諸郡,至六月始去。”又載:“時胡宗憲為總督,誅海賊徐海、汪直。直部三千人,復(fù)勾倭入寇,閩、廣益騷。 ”

據(jù)《明史·日本傳》所說:“倭寇”中“大抵真寇十之三”,而大部分是中國的民間海洋人士,稱為“假寇”。因他們對抗“禁海”,被冠名“盜匪”,又因被迫出走日本或其中雇有一些日本人,就被扣上“倭寇”、“漢奸”之名。由于“禁海”,朝廷將這部分本來并不反對王朝的基本人群推向了對立面,一概稱為“倭寇”。

所以,不管是外來的“真寇”侵?jǐn)_,還是國內(nèi)“假寇”的對抗,造成沿海亂局,都是朝廷“禁海”政策造成的特有產(chǎn)物。“倭寇”不過是沿海民眾求生存、海上集團圖貿(mào)易之利的行為罷了。但是大明王朝守著“片板不準(zhǔn)下海”的祖宗之法,極力壓制民間海上貿(mào)易,導(dǎo)致“南倭”的發(fā)生,對于沿海地區(qū)的經(jīng)濟造成了一定的破壞。明朝放棄了開放、開發(fā)海洋的機會,卻集中力量進行“剿寇”,而且錯誤地混淆了“真寇”、“假寇”的不同概念,導(dǎo)致越剿越亂的結(jié)局。而且,誤導(dǎo)了社會輿論,產(chǎn)生了嚴(yán)重的后果。

經(jīng)過名將胡宗憲、戚繼光與俞大猷的努力,倭寇問題在嘉靖末年基本被解決。 東南沿海倭患漸次平息以后,長期以來高懸在明廷頭上的“南倭北虜”兩把利劍,好不容易摘除了一把,朝廷便把主要精力放到整飭北方邊務(wù),消除蒙古韃靼部落的襲擾上。

北虜

元朝殘馀力量北逃后,是為北元,北元又分裂為韃靼和瓦剌二部。其中韃靼衰退,瓦剌遂成為中國北疆的最大威脅。此后由于與明朝的長期戰(zhàn)爭及內(nèi)亂、內(nèi)戰(zhàn)不休,元氣大傷,蒙古人逐漸喪失了進取中原的雄心。但在失去了原農(nóng)業(yè)地區(qū)的支援和調(diào)節(jié),單一的原始畜牧業(yè)和不發(fā)達的手工業(yè)使蒙古人的生活陷于困境。獲取漢地的物資成為蒙古部落的期盼。而朝貢和打仗都是獲取物資的手段,因而韃靼、互剌諸部及兀良哈三衛(wèi)不斷襲擾明朝邊地,往往是大掠之后自動退兵,形成歷史上所謂的“北虜之患”。隨著明朝吏治腐敗程度的不斷加深,邊防力量漸趨削弱,“北虜之患”日益加重。

瓦剌也先汗在1449年(明英宗正統(tǒng)十四年)入寇中國,是為土木堡之變。蒙古在此后百年的內(nèi)斗,韃靼重奪主宰地位,韃靼土默特部的俺答脫穎而出,于明嘉靖年間獨立建國,進而威脅中原。

嘉靖年間,韃靼諸部屢屢入犯,兵力動輒數(shù)萬,甚至數(shù)十萬,明王朝的腐敗軍隊根本抵擋不住蒙古人驍勇善戰(zhàn)的騎兵。1546年(嘉靖二十五年),俺答稱汗,遣使議和并求通貢市,明世宗屢次拒絕。1550年(嘉靖二十九年)六月,韃靼首領(lǐng)俺答率領(lǐng)所部數(shù)萬精兵犯大同、薊鎮(zhèn),大破古北口入塞,一直攻到北京城下。而明軍不僅京營官兵毫無斗志,各路“勤王”之師也怯懦不敢戰(zhàn),聽任韃靼軍隊在京師周圍肆意劫掠八日,滿載而去,史稱“庚戌之變”。俺答以武力成功逼使明廷答應(yīng)開市,但北部邊境薊遼地區(qū)的滋擾直到1553年(嘉靖三十二年)方始消停。

1567年(隆慶元年),俺答數(shù)犯邊地,而土蠻亦同時入寇,進犯薊州,蹂躪昌黎、撫寧、樂亭、盧龍,使人民的生命財產(chǎn)遭受嚴(yán)重損失,邊境形勢極為嚴(yán)峻。朝廷商議對策,工科給事中吳時來提議調(diào)兩廣總督譚綸、福建總兵戚繼光、廣西總兵俞大猷到北方“專督練邊兵”。福建巡撫涂澤民則懇求:“戚繼光才猷超邁,忠勇性成,功勛茂著,八閩愛戴,如出一口。……蓋一日有閩即不可無此官,乞?qū)⑵菽硨P牧侠黹}事”。兵部意見:“戚某與譚綸向在福建,文武相資,練兵御寇,立有成效,應(yīng)取回京,共修戎政。”明穆宗朱載垕決定:“速召戚某同譚綸回京,訓(xùn)練兵馬,以備緩急之用。”

戚繼光于1568年(隆慶二年)二月任神機營副將;五月,總理薊、昌、保練兵事務(wù),節(jié)制三鎮(zhèn)與總督同;三年正月,破例以總理兼任薊鎮(zhèn)總兵,鎮(zhèn)守薊州、永平、山海關(guān)等處。譚綸則于1568年(隆慶二年)三月任薊遼總督;四年十月為兵部左侍郎,協(xié)理京營戎政;六年七月為兵部尚書,入掌兵部。戚繼光兼任薊鎮(zhèn)總兵后,在長期的親密戰(zhàn)友譚綸的極力舉薦和傾力支持下,在內(nèi)閣大學(xué)士張居正(隆慶六年六月出任首輔)的高度賞識和極度信任下,開始了軍事生涯的又一次輝煌。

1570年(明穆宗隆慶四年),俺答為救孫兒把漢那吉,與明朝開始和談,次年達成協(xié)議,明朝封俺答為順義王,開放十一處邊境貿(mào)易口岸,史稱俺答封貢。北虜問題至此告一段落,封貢換來北疆過百年和平,直到滿清崛起時,九邊烽煙再現(xiàn)。

影響

在大明王朝南邊沿海的倭寇不斷地走私、燒殺搶掠、擴大貿(mào)易,不斷侵占明朝老百姓利益,并與中國流民、窩主及漢奸勾結(jié),由開始的小打小鬧,發(fā)展到后來瘋狂地?zé)龤尳?倭寇為了達到自己的目的,修建研制了艦船、武器,總結(jié)研究出特有的戰(zhàn)術(shù),日本政府由當(dāng)初的暗中支持,到后來明目張膽地縱容支持倭寇的行徑,最后企圖以朝鮮為跳板,悍然發(fā)動了大規(guī)模侵略中國的戰(zhàn)爭,企圖打開明朝東南門戶;明朝政治腐敗、戎政大壞,讓倭寇有了可乘之機,他們在中國東南沿海地區(qū)大肆燒殺搶掠,給中國人留下了血的教訓(xùn);在關(guān)鍵的時刻,正義戰(zhàn)勝了邪惡,團結(jié)的愛國志士戰(zhàn)勝了貪污腐敗、賣國求榮者,為抗倭的勝利贏得了先機;倭寇雖然最終在戚繼光等一批愛國將領(lǐng)的努力下被消滅,但倭寇對中國東南沿海長達200年之久的侵?jǐn)_史已經(jīng)在中國人的心目中留下了無法抹去的記憶,更留給了世代中國人民血的教訓(xùn)。

而由于明初的蒙古胡虜問題沒有解決,使明朝陷于南北兩面作戰(zhàn)的窘境,蒙古作為一個地方的割據(jù)政權(quán),雖沒有足夠的實力來威脅中央朱明的地位,但是零敲碎打,不斷侵蝕騷擾長城防線,使明朝不得不長期投入巨大的國防和外交資源。可以說,蒙古人自從被朱元璋逐回草原那一天起,無時不想著“光復(fù)中原”,對于明朝的統(tǒng)一政策,必然是拼死反抗,和平統(tǒng)一是不現(xiàn)實的,明朝開通馬市互惠蒙古人,其實也是養(yǎng)虎為患。隨著滿清的崛起,和蒙古人一拍即合,在戰(zhàn)略上擠壓明朝的空間,互通聲勢,曾經(jīng)強大的明朝在這樣的內(nèi)憂外患中風(fēng)雨飄搖,一直到滅亡