汝南袁氏為東漢時期著名的世族,其起源可以追溯到漢朝前期。但在東漢末年,這個家族逐漸瓦解和消失了。他們的祖籍在今天的河南商水西南部的汝南郡。

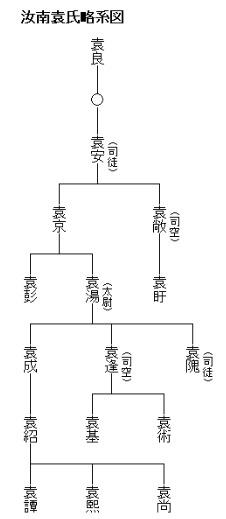

自袁良以后,至其孫袁安官至司空、司徒,安子袁敞及袁京皆為司空,京子袁湯為司空、太尉,湯子袁逢亦至司空,逢弟袁隗亦至三公、太傅。四世中居三公之位者多至五人,故號稱"四世三公"。

袁紹,是袁逢之庶長子,袁逢將袁紹過繼給其兄袁成。袁紹在少帝朝官拜司隸校尉,至獻帝時任大將軍。

據考證,袁氏是虞舜的后裔。西周初,周武王追封先賢后裔,封有虞氏之裔媯滿于陳(今河南準陽),建陳國。媯滿死后,謚號為陳胡公。他的十一世孫有個叫諸公,字伯媛。伯媛的孫子濤涂,以祖宗字媛命氏。春秋時,媛氏世襲陳國上卿。當時媛、轅通用,故媛濤涂又寫作"轅濤涂"。至西漢初,轅氏后裔政將"轅"字的"車"旁去掉,邕以袁為氏。唐宋時期的姓氏書名如《古今姓氏書辯證》等對此均有詳細記載。

據《汝寧府縣志》載,汝南古為沈蔡諸國之地,戰國時在楚魏二境之交,秦屬穎川郡。到漢朝時設置汝南郡,隸屬豫州,領縣三十七,包括了今天的平輿、項城、西華、漯河、潢川以及安徽的阜陽、蒙城在內的大片疆域,在漫長的歷史演變過程中,由于戰亂、官職調任等原因,雖然汝南袁氏又派生出許多支脈,向海內外廣為發展,但發端于袁安的汝南袁氏始終是最為興旺的一支。

袁逢的嫡子袁術則官至后將軍,后自取玉璽,自立為帝。

由血緣上來看,袁紹、袁術是同父異母的親兄弟;由宗法來看,則兩人為從兄弟。而學者記錄,往往分歧。

袁紹、袁術均是東漢末年割據一方的梟雄。因為二人曾率領關東諸侯討伐權臣董卓,董卓遂把身處洛陽的袁隗和袁基(袁術之兄)一家二十余人殺害。

后來,袁術因自立為帝,遭受各群雄攻伐而死,其子袁耀投奔東吳勢力。袁紹欲與曹操爭天下,但于官渡之戰被擊敗后不久病死,其子袁譚、袁尚、袁熙因奪位而相爭,終于先后同被曹操所滅。

東漢袁安沒作官的時候,客居洛陽,很有賢名。一年冬天,洛陽令冒雪去訪他。他院子里的雪很深,把袁安困在了雪里,洛陽令叫隨從掃出一條路才進到袁安屋里。袁安正凍得蜷縮在床上發抖。洛陽令問:"你為什么不求親戚幫助一下?"袁安說:"大家都沒好日子過,大雪天我怎么好去打擾人家?"洛陽令佩服他的賢德,舉他為孝廉。

袁氏后人,念祖上德行,后人以臥雪堂為堂號。臥雪堂為袁氏第一門。

在風云變幻的歷史長河中,袁氏名人輩出。據唐人林寶《元和姓篡》載,"袁氏自后漢魏晉至梁陳,正傳世二十八人,三公、會仆一十七人。《新唐書?宰相世系》等書記載,袁政后裔袁干封貴鄉侯,袁干的八世孫袁良(東漢汝南人),其孫袁安明帝時任楚郡太守、河南尹,以嚴明著稱,后官至司徒。和帝時,外戚竇憲兄弟專權,他不避權貴,多次彈劾竇氏兄弟的專橫,為時人稱頌。袁氏自袁安以后,興旺發達,其子孫后代,累世官宦,四節五公,與東漢一代相終始(風《重修汝南縣志》),歷為東漢有名的世家大族。據清嘉慶元年(1796年)編纂的《汝寧府志》及民國二十七年(1938年)編印的《重修汝南縣志》載,歷代汝南袁氏封爵位的有六人,為各種史志收編的汝南袁氏名人有二十多位,如袁良、袁安、袁湯、袁逢、袁紹、袁術等,不少人在《東漢書》中列有志傳。

隨著歷史的發展,汝南袁氏雖然已經遷徙分布到海內外許多地方,但仍有大量袁氏后裔在汝南縣本土生息繁衍。

據《新唐書·宰相世系》記載,其先出于舜。周武王滅商朝以后,為存先世之后,封舜的后代媯滿(史稱胡公滿)于陳。媯滿13世孫陳大夫轅濤涂是袁姓的始祖,也是汝南袁氏的始祖。其封邑陽夏是袁姓的根據地。陳國在春秋時期被楚國滅掉,子孫分流。

如同弘農楊氏,汝南袁氏是一門累世專攻一經的家族,世傳孟氏《易》學。