談起我國古代封建王朝時期的律法,我們難以回避刑罰這個領域。我國古代的刑罰可以說是五花八門的,盡管懲罰方式各不相同,但總體來說,都可以用一個詞來描述,那就是“殘忍”。雖然隨著朝代的不斷變遷,許多殘酷刑法逐漸被廢除,但有一種殘酷的刑罰卻一直流傳下來,從唐末五代時期延續到了清朝滅亡,那就是我們常在影視作品中聽到的“凌遲處死”。

凌遲俗稱“千刀萬剮”,在封建社會,能獲得這種極刑的懲罰,其人想必也是罪大惡極。據史料記載,凌遲針對的罪行主要是“謀反、犯上作亂、欺君”等罪,由此看來,罪犯一般都是威脅到封建統治階級利益的政治犯。除此之外,子女弒父母、弟弒兄、謀殺親夫、奴弒主以及殺害同一家族三人以上、組織幫派制造恐怖活動的罪犯,也會受到此刑。

說凌遲的“藝術”性,其實具體是體現在“遲”字上,即不會立即讓犯人死亡。有時甚至要判犯人要被凌遲幾天,那么,在未到規定的日期和刀數之前,犯人是不準咽氣的。如果提前死了,行刑的劊子手就要受到嚴厲處罰。如此看來,這豈非也是一門技術活?甚至對于能做到如此的劊子手來說,這算不算是一種“藝術”?

至于凌遲具體的執行方式,歷代也不一樣,以明清兩朝為例,清朝末年是八刀刑畢。史載明朝的大太監劉瑾因謀反罪被判凌遲三天,共受三千三百五十七刀,行刑時每十刀一歇,一吆喝。第一天共割了三百五十七刀,割下的肉一片片像指甲蓋一般大小,自胸口從左至右開始動刀,據說第一天行刑完,晚上劉瑾回監獄還喝了兩碗白粥。

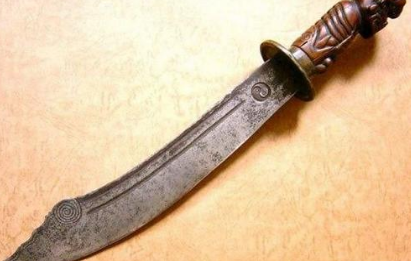

關于凌遲的具體刀數和切割部位,不同朝代有不同說法。一般是八刀:1.臉 2.手足3.胸腹最后一刀梟首。但實際上大多數情況下都要多于八刀。清朝就有二十四、三十六、七十二、一百二這么幾種刀數分類。歷史上死于凌遲之刑的名人也有不少,以明清為例,明朝的大太監劉瑾、崇禎年間的將領袁崇煥即死于此刑;清朝康熙年間的藩王耿精忠、太平天國的翼王石達開以及天王洪秀全之子,也是死于凌遲之刑。

戊戌變法后,清政府受到國內外各方壓力,不得不革除一些弊政。1905年,凌遲被大清律法廢除。同時也宣告了凌遲退出了封建社會律法的舞臺。中國封建社會最后一個死于凌遲之刑的人是清末的江洋大盜康小八。其實他死時凌遲之刑已在大清刑典上廢除了兩周。隨著他的死亡,凌遲之刑也隨著封建社會的結束一起被掩埋在歷史的長河中。