還不知道:朝廷征收白銀有危害的讀者,下面小編就為大家?guī)碓敿?xì)介紹,接著往下看吧~

在很多影視劇中,人們通常使用白銀作為貨幣使用,例如動(dòng)輒就是百八十兩銀子的場(chǎng)景。認(rèn)真的說,這樣的情況在民間幾乎不會(huì)發(fā)生。首先,白銀不屬于通用貨幣,很多店家根本不敢收白銀。第二,普通百姓根本不可能擁有白銀。但是在我國(guó)明清時(shí)期,朝廷征收賦稅采用了白銀為主的標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真的說,這一征收標(biāo)準(zhǔn)給百姓們帶來了很大的災(zāi)難。今天,我們就聊聊我國(guó)古代歷史上的征收白銀賦稅制度。

我國(guó)疆域面積遼闊,資源非常豐富,但銀礦石的儲(chǔ)量卻并不豐富。我國(guó)主要的銀礦基本上都集中在西北地區(qū)和內(nèi)蒙古地區(qū),例如甘肅等地。在古代歷史上,這些地區(qū)要么在游牧政權(quán)的控制下,要么屬于雙方反復(fù)拉鋸的地區(qū)。再加上當(dāng)時(shí)的探測(cè)技術(shù)簡(jiǎn)陋,很多銀礦都沒有被發(fā)現(xiàn)。從春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,我國(guó)便開始推行黃金和銅錢共同使用的貨幣制度。

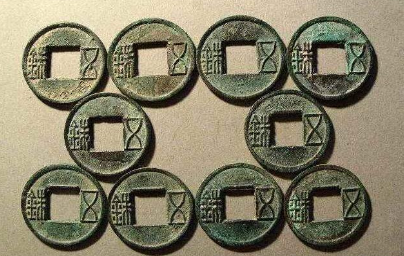

例如商鞅變法期間,為了樹立朝廷的威嚴(yán),商鞅以50金為籌碼,鼓勵(lì)群眾將木樁搬移到北門。由于各地區(qū)的銅錢樣式、重量混亂,在漢武帝在位時(shí)期,朝廷開始了著名的貨幣改革,五銖錢開始使用。五銖錢使用了很長(zhǎng)時(shí)間,從西漢武帝時(shí)期開始,一直使用到了南北朝時(shí)期。但由于政局混亂,出現(xiàn)了軍閥混戰(zhàn)的復(fù)雜情況。在民間,私自鑄錢的情況比比皆是,這些銅錢的質(zhì)量和分量都嚴(yán)重不足,造成了魚龍混雜的情況。

在魏晉南北朝時(shí)期,銅錢的質(zhì)量越來越差,出現(xiàn)了“入水不沉,隨手破碎”的尷尬情況。鑒于混亂的貨幣秩序,曹魏政權(quán)下達(dá)政令:“使百姓以谷帛為幣。”換而言之,從這個(gè)時(shí)候開始,糧食和布匹能夠與其他商品進(jìn)行等價(jià)交換。糧食和布匹具備了錢的職能,這也反應(yīng)了民生艱難的現(xiàn)實(shí)情況,糧食和布匹成為了純剛需的代表。隋朝統(tǒng)一全國(guó)以后,結(jié)束了分裂長(zhǎng)達(dá)40年的混亂局面。

隋朝重新開始使用銅錢,而且銅錢的樣式開始進(jìn)行改變。但請(qǐng)注意,在隋唐時(shí)期,雖然已經(jīng)重新建立了以銅錢為主的貨幣體系,但布匹、糧食仍在繼續(xù)使用。關(guān)于布匹、糧食能夠兌換多少銅錢,唐朝甚至下達(dá)過相關(guān)的文書。開元22年,唐玄宗李隆基下達(dá)了命令:“自今以后,所在莊宅口馬交易,并先用絹布、綾、羅、絲緯等,其余市價(jià)至一千以上,亦令錢物兼用,違者科罪。”

由于黃金的數(shù)量太少,如果使用銅錢又非常不方便,糧食和布匹的實(shí)際購(gòu)買力甚至超過了銅錢。在宋朝建立的初期,鑒于北方遼國(guó)的威脅,宋太祖趙匡胤說過這樣的話:“以二十匹絹購(gòu)一契丹人首。其精兵不過十萬人止費(fèi)二百萬絹,則敵盡。”由此可見,在宋朝的初期,絹布的實(shí)際價(jià)值遠(yuǎn)高于銅錢。

眾所周知,紙幣出現(xiàn)于北宋時(shí)期,紙幣出現(xiàn)的原因就是因?yàn)榘足y、黃金太少,而銅錢太重、購(gòu)買力低下。宋朝與遼國(guó)、西夏、金國(guó)達(dá)成合議的時(shí)候,對(duì)方只要布匹、茶葉和白銀,不要銅錢,也是因?yàn)殂~錢購(gòu)買力太低。在元朝統(tǒng)治時(shí)期及明朝統(tǒng)治的前期,都沿用了這樣的模式。明朝統(tǒng)治的前期,朝廷向百姓征收賦稅仍舊以糧食為主,因此才出現(xiàn)了“淋尖踢斛”的絕技。但是從明朝隆慶皇帝開始,明朝開始改變?cè)械馁x稅征收辦法,開始征收白銀,而不是糧食或者銅錢,這是怎么回事呢?

在明朝正德、嘉靖時(shí)期,明朝飽受倭寇的侵?jǐn)_,海路不通,明朝無法與西方各國(guó)進(jìn)行海洋貿(mào)易。經(jīng)過戚繼光、俞大猷等名將們的努力,最終掃清了倭寇問題,明朝開始了對(duì)外貿(mào)易。與此同時(shí),西班牙、葡萄牙等西方國(guó)家,已經(jīng)確定了對(duì)南美洲的殖民統(tǒng)治。南美洲地區(qū)盛產(chǎn)白銀,在這樣的大環(huán)境下,大量的白銀開始進(jìn)入明朝。隨著白銀儲(chǔ)量逐步充盈,明朝高層認(rèn)為以白銀為主的賦稅征收標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)勢(shì)在必行。

但明朝高級(jí)官員們忽視了一個(gè)問題,那就是白銀的持有人。雖然大量的白銀流入明朝市場(chǎng),但基本上都控制在那些貴族、地方豪強(qiáng)、大商人和官員們的手里,普通百姓們幾乎沒有白銀。明朝開始改為征收白銀的賦稅標(biāo)準(zhǔn)以后,每逢賦稅征收的時(shí)候,百姓們就不得不用糧食和銅錢交換白銀,自然是低價(jià)出高價(jià)入的模式。長(zhǎng)此以往,大量白銀的持有人自然是缽滿盆滿,吃虧的永遠(yuǎn)是普通百姓。

明朝末期,顧炎武曾經(jīng)在陜西地區(qū)游歷。那年,關(guān)中平原獲得了大豐收,但農(nóng)民們?nèi)匀徊坏貌弧懊袂蚁嗦寿u其妻子。”隨著糧食的豐收,朝廷的賦稅征收標(biāo)準(zhǔn)也隨之提高,百姓們需要繳納更多的白銀,實(shí)際上損失的更大。很多百姓不堪重負(fù),開始了撂荒逃亡。明朝末期的農(nóng)民起義此起彼伏,不合適的賦稅征收模式占很大的原因。清朝入關(guān)以后,沿用了明朝的賦稅征收模式。

兩江地區(qū)的官員,在給康熙皇帝的奏折中說:“四海之內(nèi),日益困窮。銀日益少,不充世用。”從側(cè)面反映了征收白銀的政策,給普通百姓造成了巨大的負(fù)擔(dān)。尤其是乾隆皇帝上臺(tái)之后,由于吏治日益腐敗,白銀不足的情況更加明顯。由于白銀的購(gòu)買力堅(jiān)挺,很多貴族、官員們大量囤積白銀,造成了本來就供不應(yīng)求的白銀市場(chǎng)更加緊俏,銀貴銅賤的局面進(jìn)一步惡化。

從表面來看,清朝的財(cái)政沒有損失,但百姓們實(shí)際上付出了更高的代價(jià)。進(jìn)入清朝統(tǒng)治的后期,鴉片開始大量流入清朝,造成了大量的白銀外流。湖廣總督林則徐呈給道光皇帝的奏折中,表達(dá)了自己焦急、恐慌的心情:“鴉煙流毒,為三千年未有之禍。猶若泄泄視之,是使數(shù)十年后,中原幾無可以御敵之兵,且無可以充餉之銀,興思及此,能無股栗。”

當(dāng)時(shí),清朝總計(jì)外流了高達(dá)幾千萬兩白銀。白銀的大量外流造成了金融秩序的癱瘓和崩潰,白銀的價(jià)格增長(zhǎng)了好幾倍,但朝廷繼續(xù)以白銀為賦稅征收標(biāo)準(zhǔn)。百姓們?yōu)榱死U納賦稅,不得不拿出自己的絕大部分財(cái)產(chǎn)。老舍先生的作品《茶館》中講到:“百姓窮,沒吃沒穿,逼著賣兒女。”因此,在咸豐、同治在位時(shí)候,前后爆發(fā)了太平天國(guó)起義、捻軍起義等一連串的農(nóng)民起義。雖然起義的原因不同,但都受到了各地百姓的支持,因?yàn)閷?shí)在是“民力以盡,無以為繼。”