很多讀者都比較關(guān)心古代打仗的武器越長(zhǎng)越好嗎這個(gè)問(wèn)題。接下來(lái)就和各位讀者一起來(lái)了解,并給大家一個(gè)參考。

在冷兵器時(shí)期,戰(zhàn)場(chǎng)上比較常見(jiàn)的武器有槍、矛、戟、弓等,大部分作戰(zhàn)場(chǎng)合前期都是以遠(yuǎn)程攻擊為主,只有到?jīng)_鋒時(shí)才會(huì)切換到近戰(zhàn)武器,不過(guò)像槍和戟這類(lèi)兵器是不是也是越長(zhǎng)越好呢?有句古話叫“一寸長(zhǎng)一寸強(qiáng)”,理論上來(lái)說(shuō)攻擊距離越遠(yuǎn)敵方對(duì)自身的威脅就越小,但長(zhǎng)兵器也有缺點(diǎn),就是被近身后往往就沒(méi)有反抗能力了。這次就為大家講講,古代兵器在長(zhǎng)短方面的取舍,究竟是有哪些考量,一起來(lái)了解下吧。

公元前280 年,亞平寧半島南部,赫拉克利亞。

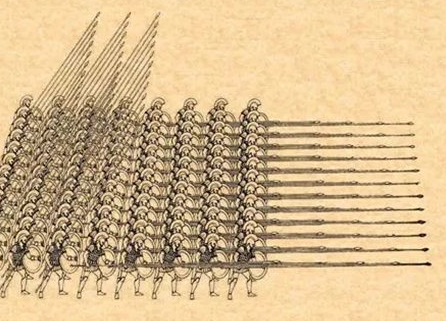

兩萬(wàn)羅馬士兵排成整齊的三列陣,同樣數(shù)量的意大利同盟軍圍繞在他們周?chē)P屡d的羅馬共和國(guó)正煥發(fā)出朝陽(yáng)般的光彩。士兵們來(lái)自于社會(huì)的每一個(gè)階層,人人同仇敵愾,奮勇?tīng)?zhēng)先。這讓他們?cè)趤喥綄幇雿u所向披靡。站在他們對(duì)面的是來(lái)自希臘伊庇魯斯與馬其頓的兩萬(wàn)職業(yè)雇傭兵,由希臘最好勇善戰(zhàn)的國(guó)王皮洛士指揮。一萬(wàn)到一萬(wàn)五千輕步兵、弓箭手、騎兵與戰(zhàn)象兵為他們提供支援。兩陣對(duì)圓,雙方士兵好奇地打量著對(duì)方的方陣。他們都是第一次看見(jiàn)這樣的陣列:羅馬人手持標(biāo)槍、短劍與盾牌,排列成縱列保持一定間隔的橫隊(duì);而希臘人則緊密地排列在一起,長(zhǎng)達(dá)6米的超長(zhǎng)矛如同金屬的密林,在陽(yáng)光下閃爍著光芒。雙方的將軍和士兵此時(shí)無(wú)法預(yù)知,他們的戰(zhàn)斗將為歷史所銘記,因?yàn)檫@是馬其頓方陣與羅馬方陣的第一次碰撞。

自從紀(jì)錄片《復(fù)活的軍團(tuán)》講述了秦兵馬俑中發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)達(dá)6. 7 米的超長(zhǎng)矛遺跡,并在此基礎(chǔ)上復(fù)原了超長(zhǎng)槍方陣的影像之后,超長(zhǎng)槍便激發(fā)出了觀眾的濃厚興趣。馬其頓方陣、瑞士方陣和西班牙方陣這幾種典型的超長(zhǎng)槍方陣成為熱門(mén)話題。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,超長(zhǎng)槍方陣由五行矛頭組成的密集正面無(wú)堅(jiān)不摧,是“冷兵器巔峰”。一時(shí)間,槍桿長(zhǎng)度似乎成為長(zhǎng)槍?xiě)?zhàn)斗力的唯一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。

事實(shí)果真如此嗎?

《周禮·考工記·廬人》中說(shuō),步兵使用的酋矛長(zhǎng)“一常零四尺”,戰(zhàn)車(chē)兵使用的夷矛長(zhǎng)“三尋”。周代“八尺曰尋,倍尋曰常”,因此酋矛長(zhǎng)度為二十尺,夷矛則長(zhǎng)達(dá)二十四尺。根據(jù)聞人軍教授的意見(jiàn),《考工記》中的齊尺長(zhǎng)度在19. 5 厘米至20 厘米之間。因此曾有人論證說(shuō),戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的步兵用矛長(zhǎng)達(dá)4 米,而戰(zhàn)車(chē)兵用矛則長(zhǎng)達(dá)4. 8 米。這樣的長(zhǎng)度已經(jīng)大大超過(guò)了古希臘傳統(tǒng)重步兵使用的長(zhǎng)矛的長(zhǎng)度,和亞歷山大大帝時(shí)期的5 米超長(zhǎng)矛長(zhǎng)度相當(dāng),僅次于繼業(yè)者戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的6 米超長(zhǎng)矛。

但是,考古發(fā)現(xiàn)卻對(duì)這種說(shuō)法提出了質(zhì)疑。1978 年發(fā)掘的戰(zhàn)國(guó)曾侯乙墓(公元前433 年前后)出土了四十九支長(zhǎng)矛和其他幾十支長(zhǎng)柄兵器,保存相對(duì)完好。其中最長(zhǎng)的長(zhǎng)矛連柄4. 36 米長(zhǎng),但大部分長(zhǎng)柄的長(zhǎng)度在3 米或以下。在其他考古發(fā)掘中出土的春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的長(zhǎng)矛,全長(zhǎng)在2~4米之間,以3 米左右長(zhǎng)度的最為常見(jiàn)。而《考工記》中的酋矛和夷矛,卻從未在考古發(fā)現(xiàn)中得到證實(shí)。

至于秦兵馬俑中發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)達(dá)6. 7 米的超長(zhǎng)矛,僅有編號(hào)為T(mén)19K0027 的一處遺跡,對(duì)于其性質(zhì),考古學(xué)家們?nèi)匀粻?zhēng)論不休。而雖然在兵馬俑中出土的長(zhǎng)矛矛頭不少,但是矛桿卻沒(méi)有完整的遺存。在其他長(zhǎng)槍類(lèi)武器中,保存較為完好的幾支鈹,連鈹頭在內(nèi)全長(zhǎng)大約在3. 6米到3. 8米之間。對(duì)于秦軍中是否存在過(guò)使用6~7米長(zhǎng)的超長(zhǎng)矛的方陣這一問(wèn)題,學(xué)界仍然莫衷一是。

那么,中國(guó)歷史上是否真的有超長(zhǎng)槍方陣存在呢?

答案是肯定的。明末清初史學(xué)家、武術(shù)家、詩(shī)人吳殳所著的《手臂錄》是記錄明末清初中國(guó)武術(shù)發(fā)展最重要的文獻(xiàn)資料之一。在這本書(shū)中,吳殳記錄了兩種分別叫作“沙家槍”和“楊家槍”的槍法流派。沙家槍又稱(chēng)“沙家竿子”,長(zhǎng)度為“丈八至二丈四”;楊家槍長(zhǎng)度“丈四為正,加至丈六”。明代營(yíng)造尺約為32厘米,十尺為丈,則“沙家竿子”最長(zhǎng)可達(dá)7. 6米,楊家槍也可以達(dá)到5. 1米。這個(gè)長(zhǎng)度已經(jīng)非常接近同時(shí)代歐洲西班牙方陣與古斯塔夫方陣所用的長(zhǎng)矛。

吳殳進(jìn)一步論述說(shuō),在當(dāng)時(shí)的軍隊(duì)中,楊家槍法和沙家槍法尤其為指揮官所青睞。因?yàn)槠鋵W(xué)習(xí)簡(jiǎn)單,攻擊力強(qiáng)大,適于排兵布陣,特別適合密集方陣使用。這一論述也為同時(shí)期其他軍事著作所證實(shí)。如戚繼光在《紀(jì)效新書(shū)》中說(shuō):“長(zhǎng)槍之法,始于楊氏,謂之曰梨花,天下咸尚之……蓋沙家竿子、馬家長(zhǎng)槍各有其妙,而有長(zhǎng)短之異……二十年梨花槍?zhuān)煜聼o(wú)敵手。信其然乎!”《練兵實(shí)紀(jì)·雜集·長(zhǎng)槍解》一篇也說(shuō):“長(zhǎng)一丈七八尺,上用利刃……初則用之南方殺倭,全賴(lài)于此。”

根據(jù)戚繼光關(guān)于長(zhǎng)槍的見(jiàn)解,結(jié)合鴛鴦陣陣圖,可以看出戚家軍的鴛鴦陣實(shí)際上是一種較為靈巧的小型超長(zhǎng)槍方陣。陣列第一排是用于防止敵人貼身近戰(zhàn)的刀牌手,第二排是持5米長(zhǎng)槍的狼筅手,第三第四排是持6米長(zhǎng)槍的長(zhǎng)槍手,最后是擔(dān)任反突擊、保護(hù)側(cè)翼等任務(wù)的鏜鈀手。鴛鴦陣第一排的刀牌手和西班牙方陣前列打鼠戰(zhàn)的持劍火槍手有著異曲同工之妙,而跟在長(zhǎng)槍手后面的鏜鈀手則讓人想起瑞士方陣中擔(dān)任同樣任務(wù)的戟手。當(dāng)鴛鴦陣按隊(duì)、旗、局、司、總、營(yíng)的編制組合為大型方陣的時(shí)候,其作戰(zhàn)方式也與歐洲同時(shí)代的方陣戰(zhàn)術(shù)近似。

鴛鴦陣

那么,這是否能夠說(shuō)明,無(wú)論東方西方,超長(zhǎng)槍方陣都是冷兵器時(shí)代無(wú)往而不利的巔峰呢?吳殳似乎并不認(rèn)同這一觀點(diǎn)。

《手臂錄·卷六》說(shuō):“夫槍腰長(zhǎng)者軟,短者勁,用法由此而分也……竿子長(zhǎng)軟,兩腕雖陰陽(yáng)互換,但可以助順臂力,使無(wú)倔強(qiáng),實(shí)不能以根制頭。故拿、攔盡處,槍尖正搖,戳即斜去。搖定而戳,彼已走出,茍非十字步追之,戳何能及?”

吳殳認(rèn)為,槍長(zhǎng)超過(guò)一丈二尺(約3. 8米),則無(wú)論槍身使用哪種木材,都會(huì)因?yàn)樽灾貑?wèn)題導(dǎo)致下垂變軟。所以無(wú)論沙家槍還是楊家槍?zhuān)瑯屔矶计洝F浀臉屔硎紫仁遣焕诟駬酰浯问呛茈y精確控制槍頭,尤其是無(wú)法控制槍頭的擺動(dòng)。擺動(dòng)的槍頭當(dāng)然不利于精確刺中目標(biāo),也就影響了長(zhǎng)槍的攻擊效果。換句話說(shuō),超長(zhǎng)槍的刺殺效果實(shí)際上不如較短的長(zhǎng)槍。

很多人認(rèn)為,超長(zhǎng)槍方陣由于正面集中了5 層矛頭,所以無(wú)堅(jiān)不摧。但在16 至17世紀(jì)歐洲超長(zhǎng)槍方陣間的戰(zhàn)斗中,經(jīng)常出現(xiàn)一種叫作“推矛”(Push of pike)的現(xiàn)象。如1525 年的帕維亞之戰(zhàn)、1544 年的切雷索萊之戰(zhàn)、1600 年的尼烏波特之戰(zhàn),都發(fā)生了“推矛”。所謂“推矛”,就是雙方長(zhǎng)矛手都奮力向前時(shí),雙雙突破了對(duì)方長(zhǎng)矛方陣的攻擊,雙方的長(zhǎng)矛糾纏在一起,而士兵們則像打橄欖球一樣擁擠在一塊兒。此時(shí),誰(shuí)也無(wú)法再用長(zhǎng)矛攻擊對(duì)方。在有人想起抽出匕首捅黑刀之前,戰(zhàn)場(chǎng)會(huì)變得像街頭斗毆一樣滑稽。“推矛”現(xiàn)象的一再出現(xiàn),也顯示出超長(zhǎng)槍方陣的正面殺傷力并不像很多人所想象的那樣強(qiáng)大無(wú)敵。

“推矛”對(duì)陣列是有害的,但此時(shí)通常沒(méi)有多少別的選擇

練習(xí)在發(fā)生“推矛”以后如何保持隊(duì)形并脫離“推矛”狀態(tài)也是現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)復(fù)原俱樂(lè)部的一項(xiàng)重要訓(xùn)練課程

此外,吳殳在書(shū)中介紹說(shuō),全木質(zhì)長(zhǎng)柄重量較大,可達(dá)十斤以上(明斤,約6公斤)。由于長(zhǎng)槍極長(zhǎng)的力臂,其自重力矩相當(dāng)大,使用這么重的長(zhǎng)槍刺殺是非常消耗體力的。根據(jù)史書(shū)記載,馬其頓亞歷山大大帝在將其方陣的長(zhǎng)矛由他父親腓力二世時(shí)代的大約4米增長(zhǎng)到大約5米后,為了減輕士兵們的負(fù)荷,不得不把重裝步兵的盾牌直徑從1米縮小到60厘米,并且取消了金屬盔甲,讓士兵們使用較為輕薄的皮甲和亞麻甲。

吳殳還介紹了另外幾種長(zhǎng)槍門(mén)派,包括“石家槍”、“峨眉槍”、“馬家槍”等。這些門(mén)派所用的長(zhǎng)槍全長(zhǎng)多在“九尺七寸”(約3. 1米)這個(gè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)值上。吳殳認(rèn)為這是在考慮重量、長(zhǎng)度、重心、握把大小等因素之后,定下的最趁手好用的尺寸。長(zhǎng)槍槍柄使用牛筋木、劍脊木等剛性較好的硬木制作,幾乎不會(huì)彎曲。由于槍器本身既硬且重,所以運(yùn)用手部動(dòng)作可以做出技巧高超的防守動(dòng)作,可以靈活控制槍根,運(yùn)用各種革槍的技巧,然后步步進(jìn)殺。不過(guò),也由于其需要高超的技術(shù),所以要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間的訓(xùn)練,使用時(shí)才能得心應(yīng)手。

吳殳所論述的3. 1米長(zhǎng)槍和伊菲克拉特斯的希臘重裝步兵長(zhǎng)矛長(zhǎng)度高度吻合。而這個(gè)長(zhǎng)度在全世界范圍內(nèi)也是最常見(jiàn)的長(zhǎng)柄武器長(zhǎng)度,或許可以稱(chēng)3米長(zhǎng)槍為標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)槍。在希臘、馬其頓數(shù)百年的輝煌歷史中,長(zhǎng)矛的長(zhǎng)度在反復(fù)斗爭(zhēng)與變化發(fā)展中辯證演進(jìn)。盡管在很多人看來(lái),馬其頓方陣代替了希臘方陣,馬其頓長(zhǎng)矛也代替了希臘長(zhǎng)矛,但是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臍v史學(xué)家很少對(duì)此武斷定論。因?yàn)槭聦?shí)上,在亞歷山大大帝死后很久,希臘方陣仍然存在,并且創(chuàng)造過(guò)許多輝煌的勝利。回顧一下希臘方陣和馬其頓方陣的發(fā)展歷程,有利于我們抓住標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)矛與超長(zhǎng)矛之間辯證關(guān)系的要點(diǎn)。

本文摘自《冷兵器時(shí)代的戰(zhàn)爭(zhēng)藝術(shù)》