今天小編為大家帶來隋朝有多富有?希望對你們能有所幫助。

貞觀初年,唐太宗在帝都長安舉辦了一場盛況空前的除夕PARTY。為了彰顯盛唐威儀,李世民花血本裝修宮廷,廊柱粉金、枯樹張彩,目之所及必是燈燭輝煌,耳之所聞定要胡樂鼎沸。

宮殿金碧輝煌,貴婦盛裝來見,滿眼所見皆是盛唐氣派。于是,李世民就對前隋皇后蕭氏說:

朕施設孰與隋主?

看朕這氣派,跟蕭后您的老公楊廣比起來,怎么樣?

而蕭后的回答,則徹底驚呆了李世民:

我老公楊廣太奢侈,每年除夕夜都會搞大PARTY。殿前諸院總會燃起數十座火山,火山一定要焚燒沉香木根,一燒就是一宿,一座火山燒掉的沉香木就得好幾車。如果還嫌火山照得不夠亮,那就用香料甲煎助燃,于是火光沖天好幾丈高,焚燒香木香料散發出來的香氣能傳出幾十里。一次除夕夜,沉香木就要燒掉200多車、甲煎也要用掉兩百多石。

大唐雖然盛世,但沉香木還要當寶貝用、甲煎也要當奢品用,哪能說燒就燒啊?大唐皇帝李世民只能在蕭后面前批評隋主荒唐,而心理卻不得不感嘆:貧窮限制了自己的想象力。

太宗良久不言,口刺其奢,而心服其盛。

貞觀之治,可能不及開元盛世,但二者也算接踵而至,大唐盛世已見其形。但是,與大隋相比,大唐皇帝怎么就成了初進大觀園的劉姥姥?如果大隋真是如此,那么它足以稱之為富甲千古了。而原因只能去大隋找。

公元581年,楊堅篡周建隋,國立;公元619年,隋恭帝楊侗退位,國滅。所以,隋朝有國,也就三十年時間。那么,隋朝是如何在短時間內實現統一,又在短時間內創造盛世呢?

01.制度創新:仍舊貫與兼收并蓄

大漢代秦,但只能說是代,而不能說是革命。

因為漢承秦制。皇帝和朝堂換了一撥人,但是帝國系統依舊是秦法秦制的主導。

大唐代隋,也是如此,百代皆行秦政治、唐后皆行隋政治。秦政治是三公九卿加郡縣,而隋政治則是三省六部加州縣。

其實秦政治也罷、隋政治也好,都是中央集權主導下的大一統國家。

這套集權模式在東漢末年以后逐漸荒廢,代之而立的是各種地方集權。而隋朝在統一百年分裂之后,再一次恢復了大一統的統治秩序。

楊堅在581年建隋后,重建典章制度,把這套統治秩序予以典章化、制度化。也正是這套統治秩序的典章化和制度化,才使得大隋的統一成為可能。因為統一首先是武力、第二是秩序,輸出武力之后還得輸出秩序,而楊堅輸出的秩序就是三省六部加州縣。這套統治秩序具有極強的拓展性,它能覆蓋整個東亞大陸。

三省六部,并非楊堅獨創,而是在西漢以后逐漸發展起來的,在隋朝正式確立。所以,大隋制度創新的基礎,是百年來的仍舊貫,是一點一點地試錯演進而來。

中央三省六部,地方沿用南北分裂時期的州、郡、縣三級制。但是,隋朝立國后,有一種漢化復古的潮流,就是要向之前的秦漢看齊。如楊廣就有“尚秦漢之規摹”的愿景。于是,秦漢是兩級地方管理模式,所以大隋也把郡一級逐漸取消,采取州縣兩級模式。所以,地方管理模式也是一種仍舊貫的制度創新,是要改革但不是割裂傳統的改革。

三省六部加州縣,極大的提高了行政效率、降低了行政開支。而在行政開支方面,降低最大的還是軍制創新。

隋唐軍制,沿襲了宇文泰的府兵制。府兵制,簡單來說就是兵民合一、寓兵于民。

如果用現代概念來解釋古代兵制,則是這樣一套發展脈絡:

春秋以前是貴族兵役制,貴族才能當兵;戰國以后是普遍義務兵制,是人都得當兵;直到秦漢仍舊如此,但武帝以后則逐漸出現了雇傭兵制,也就是募兵制;分裂時期,兵制是朝著職業化和終身化的方向走,所以也就有了軍戶、民戶之分,也就有了軍事貴族。如北魏有軍鎮,南朝有北府兵(揚州兵團)和西府兵(荊州兵團)。

宇文泰的府兵制,則是把這種職業化和終身化的兵役制,向著部分全民化推進。公元590年,楊堅改軍戶為編戶,“墾田籍賬、一同編戶”,則是一種更廣泛的部分兵役制或義務兵役制。

楊堅府兵制改革的意義:

一方面加強了中央集權,也就是皇帝和朝堂對軍隊的控制加強了。

以前軍隊作戰、家屬隨軍、軍戶固定,容易形成軍閥集團;現在把軍戶與民戶、軍制與民治結合了起來,能夠有效遏制軍閥的產生。

另一方面應該更重要,那就是國家募兵養兵的成本大大降低了。

國家打仗,用兵得花錢;國家不打仗,養兵也得花錢,總之軍事開支就是不能降低。但府兵制后,國家的開支就會大大降低。國家不打仗,兵民合一、寓兵于民,養兵不用管;國家打仗,軍府負責組織召集,而府兵戰士就要帶著戰馬和兵器應征參戰。所以,國家養兵的成本就低,國家發動戰爭的成本也低。

再者就是法律,楊堅的《開皇律》不是沿襲西魏、北周的法律,是兼收并蓄歷代法律而成,其主要參考的藍本是北齊文宣帝高洋主持修訂的《北齊律》。立法原則是“化繁就簡、化重為輕、化死為生”。北齊是被北周滅掉的國家,而隋朝的法律卻是以《北齊律》為藍本,足見隋朝統治者兼收并蓄的治國心胸。

此外,關系民生基礎的均田制和關系吏治基礎的科舉制,大隋要么是沿襲西魏和北周、一以貫之,要么就是根據形勢變化突破創新,這些都對隋初大治發揮了重要作用。

因為,大隋不僅輸出武力,也在輸出秩序,而且輸出的秩序非常具有生命力。

02.統治有術:從滿滿的情懷到施政的行動

《隋書食貨志》記載:

開皇十七年,戶口滋盛,中外倉庫,無不盈積。所有賚給,不逾經費,京司帑屋既充,積于廓廡之下,高祖遂停此年正賦,以賜黎元。

開皇十七年,也就是公元597年,大隋朝治下,戶口繁盛、府庫皆滿,國家財政實現盈余,京城府庫的糧食已經無處堆積,于是皇帝楊堅下詔停止當年正賦,全賜給老百姓。

之前的漢初文景之治和武帝朝前期,出現過這種局面。隋初大治,也出現了這種局面。而在其他歷史時期,國家實現收支盈余而府庫皆滿的情況,就真得難見了。

這些都與隋朝的制度創新有很大關系,因為楊堅不僅統一了天下,而且為天下輸出了秩序。在秩序井然的天下,才可能造就這種盛世。

同時,也與楊堅本人的關系很大。這個人有性格弱點,如嚴酷和猜忌。但是,在以身作則和對待百姓上,楊堅還是有很多可圈可點之處的。

首先就是節儉。

節儉,是一種美德。但美德往往沒用,只是于事無補的情懷。

一些環保人士為了減輕全球變暖,要過一種低碳生活。甚至,有些人為了減輕宇宙的熵增,還要經歷苦行僧的生活。但這些都沒用,只是一種情懷而已。反倒是那些乘坐專機、把空調開到最大的領導人,可能會解決問題。

所以,廉政皇帝楊堅的節儉示范,應該也只是一種情懷,實際上也沒啥用。

但是,在集權模式的傳統國家,這有用,而且非常有用。

傳統國家有三大開支:一個是官員俸祿;一個是戰爭軍費;再一個就是皇室開支。至于如賑災、修路、開渠等公共救濟和公共服務,需要有,但不是總需要,而且更不會需要太多。原因就是傳統國家遠沒有現代國家復雜,不可能承擔現代國家才能承擔的復雜工作,所以也不會有現代國家那么龐大的開支。

于是,在總的開支方面,皇室開支就不是小數目。所以亡國之君,被冠之以奢侈無度的,很多;而被冠之以庸碌無能的,不多。

因此,楊堅的厲行節儉,對于隋朝大治,具有直接的促進作用。

同時,皇帝親身示范和以上率下的影響力,會從皇室波及到朝堂和天下。而這種影響力是巨大的。“楚王好細腰、宮中多餓死”,就最能說明問題。而太子楊勇之所以被廢,就占了一條奢侈鋪張的罪過。

其次是親民。

公元594年,關中大災。隋文帝楊堅,發現災民吃的是“豆屑雜糠”,大為驚嘆。于是,把災民的食物拿到朝堂,讓滿朝的大臣權貴都看一看老百姓過的是什么日子。

上遣左右視民食,得豆屑雜糠以獻。上流涕以示群臣,深自咎責,為之不御酒肉者,殆將一期。

當年八月,楊堅親率關中災民趕赴洛陽就食,詔令士卒不得驅逼百姓,讓百姓在隊伍中參廁行進;遇到扶老攜幼的,要引馬避讓;艱險之處,楊堅便讓左右衛士過去幫忙。

大隋,不是一出場就是盛世,它也遭遇過戰禍天災。但是,楊堅能與天下百姓共渡艱難,這在古代帝王中都是少見的。所以,后來能夠成就盛世,楊堅皇帝的情懷,很重要。

愛民如子的情懷,不如愛民如子的行動。

即便終日奢靡無度,但是能夠拿出仁政舉措,也是明君賢主。所以,一打綱領不如一個行動,一往情深不如一飯之施。楊堅的親民,需要拿出實際行動。楊堅的行動有三條:

一個是力行均田,就是國家授予百姓土地,在全國強制推行均田法。公元590年,江南士族和土豪造反,原因就是大隋的均田法觸及了他們的切身利益。

另一個是大建官倉和義倉。官倉儲備軍糧和朝廷用糧,義倉儲備賑災糧食。傳言隋朝的糧食一直能吃到唐朝,但也只能是傳言,因為糧食不可能保存那么多年。但能夠證明隋朝在積蓄儲備方面,是下了狠功夫的。

第三個就是輕徭薄賦。度支尚書蘇威,上任第一件事就是奏請減免課役,得到楊堅詔準。公元583年,將原來的十八歲授田為丁該為18歲授田而21歲為丁,這實際上就是減免了全國百姓三年賦稅。

03.上帝視角:大隋盛世的底層邏輯

楊堅、楊廣父子是皇帝,李淵、李世民父子也是皇帝,而且兩代皇帝治下的土地都是中原天下。

貞觀以來,盛唐初現,唐朝皇帝怎么就那么窮,而隋朝皇帝就怎么那么富?

即便制度創新、即便統治有術,也不會差這么多:跟大隋相比的盛唐貧窮,都已經限制了李世民的想象力。

再說,漢承秦制而唐承隋制,所以秦朝的制度創新能夠為漢朝服務,隋朝的制度創新也能夠為唐朝服務,而且歷史也確實如此。而李淵、李世民父子,可能不如楊堅情懷滿滿,但他們都不是昏聵君王。

所以,隋唐差距,不可能這么大。

如果真有這樣大的差距,那一定另有原因。而另有的這個原因,一定更根本、更底層。

當然有。

以上帝視角看歷史的我們,不僅要用邏輯來論證老生常談和道德說教的原因,而且還要在這些原因之外,發現新問題、找出新原因。

從內部挖潛到戰爭紅利,北周到大隋。

《周書》記載,公元577年,北齊人口2000萬;《中國人口史》統計,公元577年,南朝陳的實際人口是1500萬。

而《通典》記載,公元580年,北周人口900萬,《中國人口史》統計,北周實際人口是1250萬。

古代地廣人稀,所以衡量國力應以人口為硬標準。因此可以論證的是:西魏和北周是后三國里面最弱的一個。

但是,在北周武帝時代出現了變化,北周開始逆襲。這個變化就是:宇文泰的改革走向深化,宇文邕推動了解放奴婢和滅佛運動的國策。

所以,北周憑空增加了一百萬的青壯勞力(北周僧尼就有一百萬,還沒有估算六次解放奴婢和雜戶的數據)。而解放的上百萬人,才是北周滅北齊的物質力量。在滅北齊的過程中,北周持續推動解放奴婢和滅佛運動,北齊有僧尼200萬,這些力量再又讓北周實現了增量發展、拿到了戰爭紅利。到公元581年,北周人口達到2900萬,另有統計是3250萬。

正是有了這種國力,北周以及后來的大隋,才能夠與草原帝國突厥一較高下。

公元583年,隋文帝楊堅反擊突厥,在萬里戰線上擺出了八道出擊的陣勢。而楊堅之所以豪邁,就是因為有這樣的人口基數。公元588年和589年,隋滅南陳之戰,四千里長江列陣,五十一萬八千隋軍出擊。此種陣勢,也是因為不斷的人口增量、土地增量和財富增量,大隋打得起大戰爭。

滅南朝陳后,大隋實現了土地增量,但人口增量需要一個過程,因為南方是士族和豪門的天下。所以,大隋要實現真正的人口增量,就得打擊南朝的士族和豪門,武力征伐之后、才能強制推行均田令。

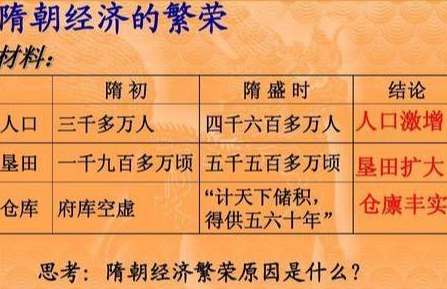

到公元609年,隋煬帝大業五年,隋朝人口達到4600萬,算上未被統計的部曲、奴婢等,應該在5000萬左右。

而公元624年,唐高祖武德七年,大唐帝國的人口也就1500萬。

5000萬人口的大隋帝國,對比1500萬人口的大唐帝國,說盛唐的貧窮限制了皇帝李世民的想象力,應該不過分。

衡量國家實力的標準,看你能控制住多少人口。

隋朝人口達到了5000萬,經過隋末亂世,降到了1500萬,這中間差了3500萬,這是一個抗日戰爭的減員數字。

真得差那么多嗎?

當然不是會差那么多。

原因是:隋唐政府,不可同年而語的統計和控制能力。

隋朝政府能夠統計和控制4600萬人口,至于其他還有幾百萬甚至上千萬人口,是被豪門士族隱沒了還是去了什么桃花園中,隋朝就真得沒法統計、也沒法控制了。沒法統計、也沒法控制,當然就收不了賦稅了。所以,大隋帝國就只能收這4600萬人口的稅。但這也是極為龐大的稅基。所以,楊堅時期不用老百姓交稅,政府也能活;楊廣時期建新都洛陽、開鑿大運河、三征高麗,也能維持。

但是,大唐就不行了。

經歷隋末戰亂,人口下降了,但確實也沒被戰爭干掉3500萬人。

但是,大唐帝國的行政能力,就只能統計和控制1500萬人。所以,大唐帝國的稅基,就是1500萬,沒法再多。不是內部潛力不夠、所以挖不出來,而是唐帝國的行政能力不夠、所以挖不出來。

唐承隋制,但承得不夠徹底,它的統治能力跟大隋沒法比。所以,李世民要能夠想象大隋是怎么富裕奢侈的,就得把統治能力這個前提解決好。但是,李淵和李世民父子,馬上打天下可以,但下馬治天下,可能真得不如大隋的楊氏父子。

論證的依據就是:大隋能統計和控制4600萬人,而李氏父子折騰到貞觀初年,也就能統計和控制1500萬人。

隋朝盛世一去不返,大唐走向了歧途。

貞觀初年,盛世初現,接下來能不能成就另一個大隋盛世?

貞觀之治以后的開元盛世(唐玄宗李隆基時期),就是第二個開皇之治(隋文帝楊堅時期)嗎?

我希望答案是肯定的,但答案卻是否定的。

大隋盛世,一去不復返。

因為唐太宗李世民繼承隋制、繼承得不徹底。劉邦也是如此,漢承秦制,大漢繼承的也不徹底。但是,李世民的這個不徹底,卻是一個根本上的不徹底。

隋末戰亂之后,唐初又是戰爭又是天災,所以用錢的地方很多。即便到了貞觀年間,這種財政窘迫仍舊存在,甚至朝廷官員的工資都開不起。所以,貞觀之治,吹出來的水分比較大。

解決財政問題,節流只能是手段,而開源才是根本。

開源方面,有現成的兩個歷史經驗,可供唐朝統治者效仿:

一個是周武帝宇文邕,解放奴婢和滅佛運動,直接增加稅基;另一個是隋文帝楊堅,強推均田令,重新丈量土地、重新清查人口,直接擴大稅基。

這兩項經驗的實施,都要求直面既得利益集團,如士族豪門和功臣勛貴。所以,李世民都沒有推行,他玩得是權宜之計。

政府衙門不是開不起工資嗎?沒問題,分給你們一塊土地,然后自己搞經營。

搞不好經營也沒問題,除了給土地還能給政策,允許你們放高利貸、搞金融。

還不行,也沒問題,太宗專設“捉錢令史”,中央朝廷70多個衙門,每個衙門配9個捉錢令史,專門去搞錢。

而到了玄宗時期,宮廷開支無度、四處征戰不斷,用錢就更緊張了。

于是,搞錢的“捉錢令史”開始等級提高,新設了一批轉運使、租庸使和鹽鐵使。

同時,軍費的問題也越來越頭疼,但皇帝和朝廷不想頭疼這個問題。所以,索性繼續“不給錢但給政策”,于是出現了節度使。

所以,唐朝財政問題的解決是以喪失中央對地方的控制力為代價的,而這樣的做的結果:只能解決一時但不能解決長久,只能解決燃眉之急但不能成就真正的盛世。

因此,大隋真得比大唐更有錢,而且,終唐一世,它都不可能追上大隋的富庶。