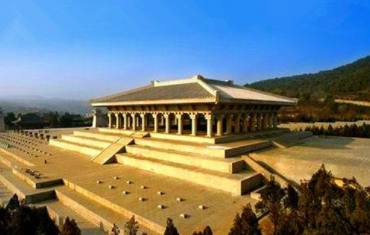

黃帝陵位于陜西省黃陵縣,是我國歷史上最古老、最受尊敬的陵墓之一。海內(nèi)外的炎黃子孫都共同景仰它,中國政府已將其列為第一批全國文物保護單位。近年來,國家已經(jīng)撥專款,著手對黃帝陵進行整修。 2004年,修繕工程完成后的黃帝陵以莊嚴宏偉的形象呈現(xiàn)在世人面前。它象征著中華民族統(tǒng)一團結(jié)的光榮歷史,是全世界華裔敬祖尋根的寄托。 然而,有人提出黃帝并非葬在黃陵縣。

我們古老的中華民族,從黃帝時代起,就告別了蠻荒混沌的歲月,拉開了5000年文明史的帷幕。先祖軒轅黃帝率領(lǐng)先民們,磨礪智慧,統(tǒng)一華夏,安定四方,黃帝也成了中華民族的始祖,后人敬稱為“人文初祖”。相傳黃帝有土德之瑞,他禮賢好義,倡導勤勞生存,教人們建造房屋,燒制陶器,種植五谷,馴養(yǎng)家禽,在他那個時期,中華民族產(chǎn)生了文字、舟車、音律、算數(shù)、醫(yī)學等。相傳他的妻子是一位叫嫘祖的婦女,教女性養(yǎng)蠶、繅絲和紡織,中國自此以后有了紡織業(yè)。

傳說黃帝生于山東壽丘,逝世于河南荊山,黃陵縣橋山成為他的陵寢所在地,是全民族共同向往的精神圣地。據(jù)說黃帝118歲時出巡河南,忽然晴空中發(fā)出巨大聲響,在一陣音樂聲中,有一條黃龍自天而降,將黃帝接上了天。當黃龍飛至今陜西橋山上空時,黎民百姓呆呆地看著,人們大聲呼喊著,邊跑邊哭為黃帝送行。黃帝見到這種情況,就下駕安撫百姓。黃龍催黃帝要上路了,黃帝不能違背天命,遂無奈地乘龍升天。這就是人們所說的“橋山龍馭”。后來人們將黃帝的衣冠葬于橋山,起冢為陵。

司馬遷《史記·五帝本紀》記載:“黃帝崩,葬橋山。”漢代人就已經(jīng)認為黃帝陵位于橋山。《史記·孝武帝本紀》中又說,漢武帝曾“北巡朔方,勒兵十余萬,還祭黃帝冢橋山,澤兵須如。上曰:吾聞黃帝不死,今有冢,何也?或?qū)υ唬狐S帝已仙上天,群臣葬其衣冠”。《列仙傳》也說:“軒轅自擇亡日,與群臣辭,還葬橋山,山崩,棺空,唯有劍舄在棺焉。”一般認為,橋山的黃帝陵冢建于漢代以前,今天坐落在蒼黛古柏叢中的陵墓就是那個時候的產(chǎn)物。今黃帝陵冢南側(cè)有一座高20米的土臺,名為漢武仙臺,相傳就是漢武帝祭陵時修筑的。由于武帝在此臺祈求長生不老、飛升成仙,人們遂稱其為仙臺。橋山東麓的黃帝廟也是始建于漢代。

黃陵縣城北的橋山,沮水河從西、南、東三面環(huán)繞并向東流去。沮水河自陜、甘交界的子午嶺源頭至入洛河處,全長128公里,站在橋山之巔向下望去,就像水潛其底,穿山而過,橋山形如沮水河之橋,故得其名。

清乾隆四十一年(1776),陜西巡撫畢沅在陵前立了“古軒轅黃帝陵碑”,似乎向世人鄭重昭示,這里是最正宗的黃帝安息地。黃帝廟內(nèi)存放著數(shù)十通石碑,都為歷代帝王致祭軒轅黃帝的“御制祝文”,說明歷代帝王都相信,這里才是黃帝的安息地。辛亥革命勝利后,致祭軒轅黃帝陵,孫中山以中華民國大總統(tǒng)名義,為祭陵寫下了一首氣壯山河的詩:“中華開國五千年,神州軒轅自古傳。創(chuàng)造指南車,平定蚩尤亂。世界文明,唯有我先。”建國以后,黃帝陵成為國家明令保護的第一號古墓葬。今天黃帝陵前祭亭內(nèi)的石碑是郭沫若于1958年5月題寫,每逢清明節(jié),人們都要祭掃黃帝陵,舉辦盛大的公祭活動,炎黃子孫們將橋山黃帝陵作為憑吊中華民族遠古祖先的象征性場所。

黃帝陵在陜西橋山,長期以來得到人們的公認,不見有誰發(fā)表不同的意見。然而近年來,一些人提出了獨特的看法,使黃帝陵的所在地成為一個歷史謎案。

1994年,張耀民先生在《西北史地》雜志上撰文,認為黃帝陵在寧州羅川縣東80里的子午山,即今甘肅慶陽地區(qū)正寧縣東部五頃塬一帶。他認為橋山之“橋”,按《爾雅》的解釋是“山銳而高”。《史記》確說黃帝葬在橋山,但注釋《史記》的各書,均沒說橋山在陜西。劉宋時裴骃之《史記集解》注引三國時的《皇覽》,說“黃帝陵在上郡橋山”。唐代司馬貞的《史記索隱》說,橋山在上郡陽周縣,山有黃帝冢。唐張守正的《史記正義》引《括地志》說,黃帝陵在寧州羅川縣東80里子午山,又說上郡陽周橋山南有黃帝冢。所以稍后的《元和郡縣圖志》就干脆說“子午山一曰橋山”。《明史·地理志》也說,橋山就是子午山。清代的《讀史方輿紀要》更是直接說:“橋山,也曰子午山,也曰子午嶺,寧州百里,即子午嶺之別阜,嶺北即真寧,漢縣志所云橋山在陽周南也。”又說寧州東百里的真寧縣,就是漢上郡陽周地,隋改為羅川縣,唐代因為在這個地方得到了玉真人像,改為真寧。所以張耀民指出,黃帝陵所在的橋山,漢武帝還祭的橋山,就是今天“銳而高”并雄踞慶陽地區(qū)正寧、寧縣、合水東部和華池縣西部的南北長約300公里的子午嶺,也即今之子午嶺南部的正寧縣境內(nèi)。