現(xiàn)在我們想看書很方便,只需要打開電腦或手機,就可以足不出戶地選擇各種類型的書了。可是,古代的人想要看書該怎么辦呢?你可能會說,買嘛,古代沒有互聯(lián)網(wǎng)我知道,紙質(zhì)書還是有的,只要有錢還怕買不到嗎?你還真說對了,但是在古代,很多書是即使你有錢也買不到的。

得之不易

在古代,統(tǒng)治者們?yōu)榱斯芾怼⒖刂频紫碌拿癖姡扇∮廾裾摺=y(tǒng)治者們認為思想開放會引起暴亂,同時也為了維護自己那一套皇權(quán)天授的說辭,所以讓大多數(shù)民眾處于愚昧之中。像秦朝剛統(tǒng)一天下就實行了“焚書坑儒”,雖然這個說法現(xiàn)在有爭議,但不可否認秦始皇通過對書籍的控制來達到控制民眾思想的目的。這就導(dǎo)致了書籍幾乎只在政府機構(gòu)編撰、整理、收藏,以及上層貴族手中。

另一方面,我們知道科舉制的出現(xiàn)讓底層民眾可以通過讀書考取功名,但是科舉制是隋朝才實行的,在隋以前,官員都是由貴族擔任,底層人民只有品行優(yōu)良,十分孝廉,為一方所知,才有機會入朝為官,因而對書籍的需求并不高。所以在早期,由從“上”到“下”的原因,書籍是十分稀少的。

獲取途徑

科舉制出現(xiàn)后,涌現(xiàn)出一大批讀書人,文人讀書的風(fēng)氣盛行,書籍的需求量激增。為了獲取書籍,當時的人可以到書鋪購買,書鋪就是一個小攤。唐朝后佛教盛行,通常賣書的可能是一個賣香的,順便賣賣書,那時還沒有專門賣書的,真正專門賣書的地方到十六世紀才出現(xiàn)。然而書籍十分珍貴,價格對于很多窮苦讀書人來說難以承受。而且書肆里也不是什么書都有的,甚至可以說絕大部分書都找不到。比方說像北宋的大文學(xué)家蘇軾、歐陽修等,他們的著作在書肆里根本找不到。

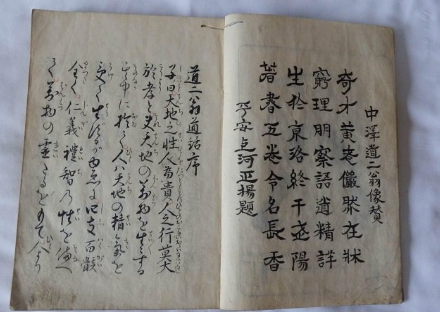

在資金和資源都有限的情況下,就出現(xiàn)了借書手抄的現(xiàn)象。

《送東陽馬生序》里就提到“家貧,無從致書以觀,每假借于藏書之家,手自筆錄,計日以還”。

其實這是當時的普遍現(xiàn)象,書籍實在是太稀少了,而有的書籍即使得到了也很可能不完整,為了獲取更多的和完整的書籍,就需要自己四處搜集,手抄整理。悲催的是,找書難,而找到書想借來也同樣難。書籍珍貴,借出難免出現(xiàn)損毀、丟失的情況,而借書的文人也不是個個品行都好,借了不還也是會發(fā)生的情況,所以對于藏書的人來說,一般吝于借書于人。

說到藏書,這也是一個獲取書籍的方法。古代家境優(yōu)渥的人家都會收藏書籍,他們四處收集,用一間專門的房間存放書籍,精心保存,世代相傳。他們對這些藏書看的非常重,旁人想進去一覽幾乎不可能,有一些藏書閣甚至因此非常出名。如果是貴族子弟或是書香世家,就可以毫不費力的閱覽到大量的書籍了。但是上述的幾種辦法依然不能很好的解決讀書問題,那就剩下最后一個辦法——背。

我們看電視劇經(jīng)常看到私塾里教書先生念一句,底下的學(xué)生搖頭晃腦跟著念一句,其實這就是真實情況。書籍的稀少性,導(dǎo)致很多時候以這種口口相授的方式傳授學(xué)問,這也是為什么古代讀書人總是以死記硬背的方式學(xué)習(xí)。

我一直在說書籍珍貴、稀少,那么一本書籍從誕生開始面臨著怎樣的困難,是什么導(dǎo)致了書籍如此稀少?

出書難

首先,要想有書可讀,就得有人著書。我們都知道春秋戰(zhàn)國時期的百家爭鳴,各國為了宣揚自己的治國理念,支持文人宣講,學(xué)派思想遍地開花,由此出現(xiàn)了一大批我們耳熟能詳?shù)乃枷爰摇6@些人為了宣揚自己的理念,傳播思想,一個方式就是言傳身教,像孔夫子周游列國,擁有三千門生。

還有就是著成書籍,流于后世。當時不像今天有一套完整的審核、刊印、出版發(fā)行的流程,當時想要出書其實很簡單,一把刀,一卷竹簡,想要寫什么刻下來就行了。但是怎么發(fā)行呢,好讓更多的人看到我寫的書呢,這個就困難了,這個時期可沒有專門的機構(gòu)幫你發(fā)行,書籍的流傳基本就是文人之間相贈,和傳給自己的子孫后代。

到了唐宋印刷術(shù)的發(fā)明極大的刺激了出版業(yè),到了明代后期,印刷技術(shù)成熟,經(jīng)濟發(fā)展,以至于東林黨人一有寫好的書就被拿去印刷。但是出版愈加方便,政府的管制力度卻加強了,出版的書籍受到嚴格的限制,清朝著名的文字獄對于廣大文人來說是文學(xué)史上漫長的黑暗期。這個時期,文人不敢發(fā)表言論、著書立說,只好轉(zhuǎn)過頭去,潛心研究前人的著作。

流通難

“從前的日色變得慢,車馬郵件都慢”,歌很好聽,聽著也很浪漫,但是真的回到那個時代,你還會這么認為嗎。古代可不像今天到哪里都有寬闊平坦的道路,兩地之間大多是未開發(fā)的狀態(tài),想要過路,全靠兩條腿踏出一條道來。而在電視劇里看到的一群人坐在馬上馳騁,現(xiàn)實也是幾乎不可能的,在等級森嚴的封建制度下,對于馬匹、轎子等交通工具都有著嚴格的規(guī)定,普通人只能做牛車。交通的限制極大地阻礙了信息的傳播,形成了地域隔離,所以導(dǎo)致了很多文豪大家的著作也只在某一地區(qū)小范圍傳播。

資金難

很多困難追根到底都是錢的困難,書籍也是。盡管造紙術(shù)很早就發(fā)明了,但是真正用紙張代替竹簡中間還是經(jīng)歷了漫長的時間,原因無疑是紙張的制作成本高昂。直到東漢蔡倫改進造紙術(shù),使造紙的成本大大降低,隨后技術(shù)進一步發(fā)展,紙張的韌性更好,能夠保存更長的時間,紙張才逐漸代替竹簡。但是這也不是說紙張就很廉價了,買紙對于讀書人來說還是很費錢的一項支出。

在印刷術(shù)發(fā)明之前,出版的書籍都是手抄本,活字印刷術(shù)的出現(xiàn),使得書籍的復(fù)制變得高效、便捷,但是市面上流通的,大多數(shù)還是手抄本,真正刊印的書籍,占整個市場不到百分之五,原因無他,還是人力比技術(shù)便宜。

想想活字印刷如此方便快捷的東西還比不過手抄,人力到底廉價到何種地步。說來實在可笑,外國總是一項新技術(shù)帶來一場社會大變革,而在我們中國,發(fā)明的有用的東西卻得不到有效的發(fā)揮,而采用著最古老的方式。

保存難

在經(jīng)歷這么多步驟后,書籍還面臨著最后一個困難,而我覺得這個困難才是導(dǎo)致書籍數(shù)量如此少的根本原因——保存問題。

這聽起來似乎不是個大問題,好不容易得到的書當然會細心保存啊,這有什么難的。還真不是你想就能做的。我們都知道一般來說距離現(xiàn)在越近的朝代保存的書籍越多、越完整,而距離現(xiàn)在十分久遠的朝代保存的書籍就寥寥無幾。你肯定會說對啊,年代太久遠的剩下的書當然不多,但是為什么呢?

年代久遠是現(xiàn)象,而不是原因,真正的原因是因為戰(zhàn)亂。我們都知道戰(zhàn)爭的破壞性有多強,我們知道戰(zhàn)爭會導(dǎo)致無數(shù)的人失去生命,百姓流離失所,破壞農(nóng)耕,經(jīng)濟停滯不前,我們知道每一次王朝更迭,帶來的是“宮闕萬間都做了土”,然而失去生命的不止人民,做了土的也不止止那萬千宮闕,還有數(shù)不盡的書籍經(jīng)典,無法衡量的燦爛文化。

就如大家熟知的敦煌莫高窟,因為列強的劫掠,大量珍貴的典籍遭到遺失,永遠的無法彌補;圓明園燒毀后剩下的廢墟,是一塊去不掉的傷疤;南唐的后主李煜,在國破后一把火將宮中的書籍詩卷盡皆焚毀。年代越久遠書籍,經(jīng)歷的戰(zhàn)亂越多,保存的自然越少。而像清朝的書籍,經(jīng)歷的戰(zhàn)亂相對較少,所以清朝留下的史料就豐富很多,這就是為什么我們能夠?qū)η宄且欢螝v史有著清楚的了解。