今天小編就給大家?guī)砉糯燥垼M軐?duì)大家有所幫助。

“凈洗鐺,少著水,柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他,火候足時(shí)他自美。”——蘇軾《豬肉頌》

華夏美食可以說是當(dāng)今世界最獨(dú)特的一種存在,無論西方社會(huì)如何誤解、貶低、將其妖魔化,但我們自己知道,無論是正經(jīng)的主食,亦或者是街邊小吃,又或許是夜宵攤上的串串,每種華夏美食都有自己獨(dú)特的風(fēng)味,能夠俘獲一代又一代的中國人。

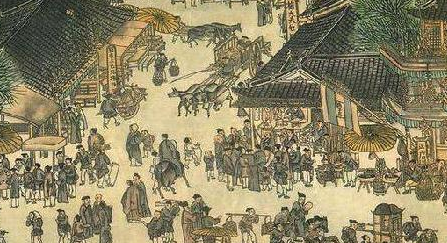

在很多人的觀點(diǎn)中,雖然華夏食物美味,但這種美味并非一蹴而就,而是經(jīng)過長年累月的積累,比如說如今最普遍的烹飪食物的方式——炒,還是隨著鐵制品的興盛,在宋朝才開始流行,更別說如今我們一些經(jīng)常吃到的食物,是明清時(shí)期才從國外傳來。

在這種觀點(diǎn)下,不少人都以為中國古代人,至少唐宋之前,礙于社會(huì)發(fā)展其實(shí)都不太會(huì)吃,基本一天就吃兩頓飯,而且烹飪手法跟食材都不太行,基本只能吃吃煮豆子這種。

如果你真這么覺得,那只能說你太天真,光是從蘇軾特地為豬肉作頌就能夠看出,老祖宗們?cè)诔燥堖@件大事上可從來都不會(huì)虧待自己,今天我們就來好好叨叨古代吃飯的那點(diǎn)事。

一:古代人到底吃幾餐飯?

古人“一日兩餐制”的說法可以說是深入人心,比如說宋朝詩人宋洪邁有這么一句詩“只把魚蝦充兩膳,肚皮今作小池塘”,“兩膳”一詞證明了當(dāng)時(shí)人吃飯就是吃兩餐。就連歷史上最為富庶的宋朝人飲食尚且如此,看起來古代人一日兩餐制似乎是板上釘釘了?

的確,在中國古代一日兩餐制是真正存在的,并且可以說是一種主流。這兩餐也有講究,第一餐名為“朝食”,一般在早上9點(diǎn)左右吃;晚上那餐則叫“餔食”,也就是飧食,吃的時(shí)候基本在下午4點(diǎn)左右。

由于古代沒有電燈,蠟燭等又太過昂貴,所以除了上元節(jié)等特殊的日子晚上可以出來玩,一般的古代人都是沒有夜生活的,吃完飧食后消消食,做下家務(wù)等,基本上一天也就過去了,這也是為何古代人一天只吃兩頓飯的原因,畢竟沒那么多活動(dòng)的時(shí)間。

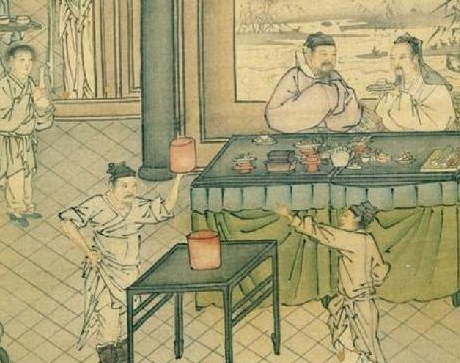

但這也只是針對(duì)普通情況,實(shí)際上早在漢代的時(shí)候,那些比較富裕的貴族,尤其是帝王就已經(jīng)開始了“一日四餐制”的“吃貨”行為,這四餐為“旦食”、“晝食”、“夕食”、“暮食”,分別為早飯、中飯、晚飯、夜宵。

實(shí)際上隨著社會(huì)發(fā)展,人們?cè)诔允成弦苍絹碓讲粫?huì)虧待自己,漢代以后哪怕普通人都開始向一日三餐甚至四餐轉(zhuǎn)變,沒事搞搞加餐也是很正常的,比如說《明代社會(huì)生活史》一書中就介紹到:“明代江南人家,朝夕亭午,每天均以三餐為足。此外,又有上下午中間的點(diǎn)心。這種飲食習(xí)俗,不僅存在于官宦人家待客,即使工匠、傭夫之家,也是如此。”

二、古代人是不是都只吃煮豆子?

至于很多人以為的古代烹飪方法很簡陋,食物種類很匱乏,甚至只能吃煮豆子也純屬無稽之談。要說吃不飽的人,其實(shí)無論什么時(shí)候都有,但一些遭了難,或者吃不飽肚子的人,并不能代表一個(gè)時(shí)代的飲食發(fā)展水平。

我們都知道曾作為震驚世界的考古發(fā)現(xiàn)的辛追夫人胃里就曾找到過未消化完的瓜子,同時(shí)馬王堆漢墓中的陪葬品里也出現(xiàn)了一鍋蓮藕湯;在江西的海昏侯墓中出土了葡萄屬、獼猴桃屬、桃屬、櫻屬、甜瓜等果實(shí)類植物種子,除此之外五谷雜糧高達(dá)20多種。

要知道這還是漢代,到了唐宋以后華夏美食更是蓬勃發(fā)展,像是著名的詩圣杜甫就對(duì)槐葉冷淘大為贊賞,特地賦詩一首:“青青高槐葉,采掇付中廚。新面來近市,汁滓宛相俱。入鼎資過熱,加餐愁欲無。碧鮮俱照箸,香飯兼苞蘆。”其他的有關(guān)于美食的詩句也很多,像是“桂花香餡裹胡桃,江米如珠井水淘。”再像是“胡麻餅樣學(xué)京都,面脆油香新出爐。”

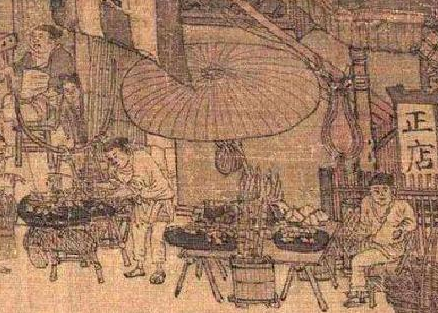

有人可能要說,那這只是古代文人的飲食,普通民眾吃得可沒這么好,那不妨看看《東京夢(mèng)華錄》,其中光是對(duì)于“果子”的描述就足夠引人垂涎。什么是果子?那些干果、蜜餞、餅子等,統(tǒng)一稱為果子:“唯武成王廟前海州張家、皇建院前鄭家最盛, 每家有五十余爐。”

至于品種更是豐富多樣,像是什么生腌水木瓜、藥木瓜、甘草冰雪涼水、荔枝膏、廣芥瓜兒、杏片、梅子姜、香糖果子、間道糖荔枝、越梅、離刀紫蘇膏、金絲黨梅等等,不一而足。

這些眾多古代文獻(xiàn)以及出土的文物足以證實(shí),我們?nèi)A夏人的“吃貨情節(jié)”可不是通過外來物種的流入才發(fā)展出來的,而是從兩三千年前就已經(jīng)開始形成飲食文化,并慢慢發(fā)展,最終成為了如今飲食百花齊放的場面。