關于“截殺官員然后冒充上任”的故事,其中最著名的要數清代小說集《虞初新志》中的“雷州假太守”了。據說明朝崇禎年間上任路上的雷州太守,遭到一伙強盜截殺,這伙強盜竟然拿走了太守的上任憑證,大模大樣地假扮太守上任雷州,并展現出了出色的工作能力。由于表現突出,這名假太守受到了上司和老百姓的敬仰。直到后來,這伙強盜暴露身份,其中七名成員被法辦絞刑,人們這才在驚愕中發現這個深得民心的好官原來是一個殺人兇手。

而放在明代爆款小說《三言二拍》里,這類“截殺官員”的情節,也是多次出現的熱門劇情。比如“巧會芙蓉屏”故事里,上任的縣尉崔俊臣就被截殺,跳進水里才撿回一命。“蔡瑞虹忍辱報仇”的故事里,她赴任的父親也是被水賊截殺。但放在真實歷史上,在古代“截殺上任官員”,本身就是個低概率事件。

除去亂世或衰世年代,正常年景下,賊寇們倘若“打劫上任官員”,作案難度往往大得多。特別是官員們去異地上任,往往都走的是官道,住的是驛館。比如在驛路四通八達的明代,陸上每隔30至40里就有一個驛站。水路上距離較遠,但百里內也會有驛站。在水網縱橫的江南地區,沿河還有拉纖的“塘路”,塘路沿線也設有駐扎兵士的“煙墩”,幾乎是全程嚴密護衛。

所以說,雖說演義小說里,“截殺上任官員”的事確實有,但放在現實歷史上,這卻是個風險極大的事兒。哪怕窮兇極惡的賊寇,也要掂量一二。也就是在崇禎年間這類衰世年月,才有可能出現。

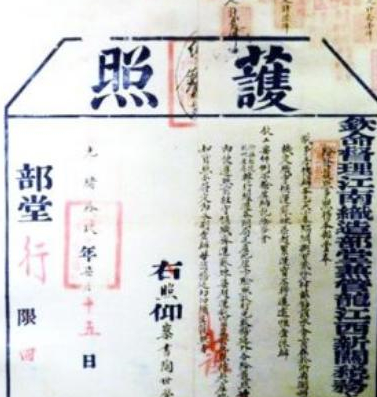

如果說打劫官員是高風險,那么“冒充官員上任”,更是難上加難。古代官員的身份憑證,有委任官職的“告身”與“敕牒”,還有證明身份的“魚符”“牙牌”,以及沿路過關用的“符牌”與“傳信”。上面不止寫明了官員的身份官職履歷,還詳細記錄官員的樣貌等特征。所以就算是“雷州假太守”故事里,盜賊們也是選了“眾中一最黠者”來冒充太守。放在現實中,這樣的“專業人才”更是難找。所以理論上說,放在古代的太平年月里,不管“截殺官員”還是“冒充官員”,都是低概率事件。但實際操作中,古代也有一些高水平“人才”,完成了一個更高難度動作:不用“截殺官員”,就靠自己強大演技,竟能成功冒充高官,騙倒一眾高官,賺得盆滿缽滿。

這其中的牛人,首推北宋李飛雄。此人原本就是個無賴,仗著有個做秦州節度使的老爹胡作非為,后來在家混不下去,騎了一匹大馬出去招搖。由于他是高官子弟,學起高官的做派有模有樣,一路上冒充朝廷欽差,竟是走一路唬一路。沿途州縣的官員們全被他的“演技”騙倒,連身份憑證都沒驗看,反而乖乖跟著他當隨從,陪著他作威作福。

直到走到甘肅清水縣時,李飛雄威風耍夠了,錢也撈得差不離了,竟又自信心爆棚,想假傳圣旨殺掉當地軍官,然后控制邊軍造反。這下當地官員們嚇得跪了一片,眼看就要稀里糊涂送命。知縣劉文裕卻發現這位“欽差”不對勁,壯著膽子突然把他擒住,細查才知道是個假貨。可西北各地的巡檢使監軍縣尉等官員,已經全讓他坑了個遍。事情傳到汴京,幾乎誰聽誰捂臉,宋太宗也氣得大怒,不但“夷飛雄家”,就連上當挨坑,陪著李飛雄作威作福的官員,也都跟著掉了腦袋——區區一個二世祖就把你們騙成這樣,大宋要這樣的官員何用?

如果說當時的大宋,還是因為國家初立,各項制度不成熟,外加官員素質參差不齊,才被這李飛雄鉆了空子,那么明朝一位騙子,卻完成了更高難度的“表演”:楊福。這位楊福先生,本是明朝成化年間一平頭百姓。而當時的明朝,官員的身份核驗制度已極度成熟,“冒充”概率接近為零。可這位楊福先生,僅僅因為聽人說大太監汪直很牛,就生出了冒充汪直行騙的念頭。

他和同伙兩人從蕪湖出發,他冒充汪直同伙冒充校尉,竟然就能走一路敲一路,排場越走越大。從蕪湖經蘇州無錫常州,一路南下到福建延平。沿途地方官紛紛送禮請托巴結,還有百姓攔路喊冤告狀。騙錢騙到心情好的楊福,干脆也順水推舟,做了好些懲貪官平冤案的好事,“汪直太監為民做主”的美談,也是不脛而走。直到這幫人走到福州,碰上了不信邪的鎮守太監盧勝,非要查驗“假汪直”的“符牌”,這場已經騙了小半個大明朝的鬧劇,才算就此穿幫。東窗事發的楊福也被處死——其實,但凡有人像盧勝一樣,多問一句話,多查一眼“符牌”這鬧劇,早就已穿幫。

可放在那個朝堂上人浮于事,官員們趨炎附勢成風的成化年間,大家都在想著,抱上大太監的粗腿撈好處,誰愿意相信這是假的?誰又敢多問一句?官員們的心態都是如此,再完備的查驗制度,也成空談。因為人浮于事的政風,極度的腐敗,說到底,確比最兇惡的盜賊還可怕。