今天小編給大家準備了:宋朝水長城,感興趣的小伙伴們快來看看吧!

長城,是自秦始皇起,為抵御北方游牧民族的襲擾,鞏固北方防線,而建造的城墻,最為著名的便是秦始皇修建的“萬里長城”。

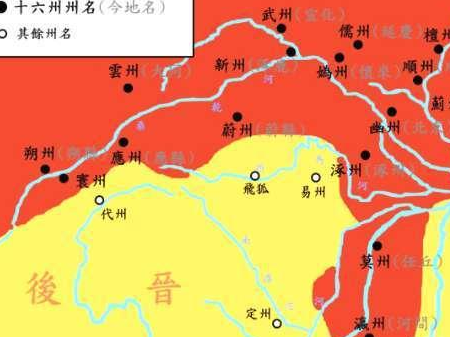

然而,在唐末五代十國期間,天下割據(jù),北方契丹建立的遼國,實力雄厚。當時的后晉皇帝石敬瑭為了換取遼國的援助,將幽州、薊州等十六州直接送給了契丹人。至此,契丹人就如同是拿到了進出中原的大門鑰匙一樣,來去自如。

到宋太祖建立北宋至宋太宗,兩次大規(guī)模北伐,欲收復幽云十六州,然而均以失敗收場。只能轉攻為守。

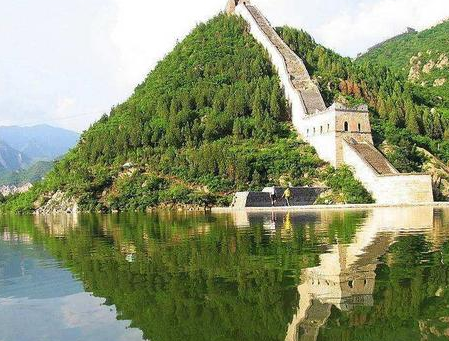

為阻止遼軍騎兵南下,守衛(wèi)邊防。時任滄州刺史的何承矩建議利用河川沼澤制造方田,宋太宗采納了這個建議。才會使得北宋王朝一直能延續(xù)100多年,這便是鮮為人知的“水長城”。

這條水長城西起西塘泊,東至泥沽海口,全長近千里,綿亙七座軍州。“水長城”沿途匯集了河流19條,淀泊30個。其全線分為了8個區(qū)段,設置堡壘26座,軍鋪125個,士兵3000余人,還有戰(zhàn)艦100余艘。這對于不善水戰(zhàn)的遼兵來說,是一種巨大的震懾。

有了“水長城”,北宋與遼國接壤的地州,因被水系相隔而變得易守難攻。

整個工程完工后,馬上初見成效,多次擊退遼國進攻,面對固若金湯的“水長城”,遼國騎兵只能望“城”興嘆。在此后的100多年中,宋朝官兵憑借這條“水長城”在遼國發(fā)動的11次大規(guī)模進攻中,取得了7次的勝利,為大宋江山立下了汗馬功勞。

據(jù)《宋史》及《續(xù)資治通鑒》等史料記載,“何承矩至雄州,即建屯田之議”。“水長城”在發(fā)揮軍事作用的同時,也實行了屯田實邊,休息民力,宋太宗親自下詔:“令沿邊作方田,量地理之遠近,列置寨柵。到”宋真宗時期,“水長城”一帶已成為北宋的糧食場地,“自是葦蒲,贏蛤之饒,民賴其利”。這種景象大概也是宋遼關系緩和之后社會安定發(fā)展的一個縮影。

雖然這道“水長城”獲得了巨大成功,但后人卻很少有人提及,不禁讓人好奇,到底為什么?

首先是它在體量上、形象上,無法與雄偉的萬里長城相提并論。其次在南宋之后,其已毫無軍事意義,隨著時間荒廢、湮沒,這些坑塘河汊幾乎已無跡可尋,也難讓人將其與雄偉的防御工事聯(lián)系起來。

秦漢以來各個朝代費大力修長城,但都不能改變歷史更迭的大勢,唯獨北宋的千里“水長城”好像有著特殊的存在意義,宋人用他們的智慧成功消弭了戰(zhàn)爭,以水止戈,依水養(yǎng)民。