今天小編給大家準備了:曾國藩和湘軍。

如果你對此感興趣,快來看看吧!

在日本的文學界,非常喜歡研究中國的政治、歷史和漢學。20世紀的日本“漢學”的研究備受矚目,曾經在很大程度上影響著我國的歷史學界。在針對復雜紛亂的中國近代歷史的時候,日本的學者們只用四個字簡單的總結了從1840年到1911年的中國變局,那就是“南來之風”。

日本學界認為從鴉片戰(zhàn)爭開始,到太平天國,洋務運動,再到維新變法,同盟會革命,中國的新興力量無不來自南方的兩廣,江浙,湖湘地區(qū)。這股“南來之風”吹垮了腐朽的大清帝國,讓這個200多歲的巨人在軍事革命中轟然倒地。

這些“南風”之中,刮得最猛的,同時對歷史影響最大的,并不是毀滅清朝的同盟會革命軍,而是打斷清朝脊梁骨,斬斷愛新覺羅“龍脈”的太平天國運動。

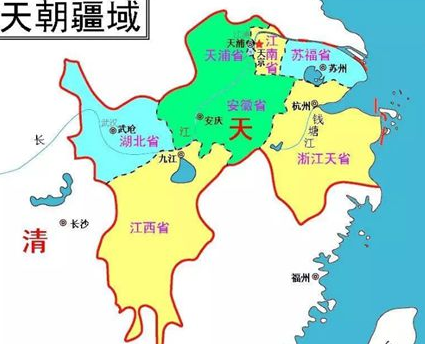

“太平天國”是清朝規(guī)模最大的農民起義,其地位幾乎等于明朝的“闖軍”,是改朝換代級別的內亂。史學家們認為正是太平軍的出現(xiàn),消滅了南方的八旗和旗人貴族勢力,打空了大清朝可憐的國庫,也間接培養(yǎng)出了一批手握軍權的漢族官僚,種下大清滅亡的種子。

太平天國盤踞江南13年,幾乎跟清朝南北相對,差一點成為中國歷史上的最后一個朝代。天王洪秀全最后沒能坐天下,只因為他遇上了一個難纏的對手——湘軍。

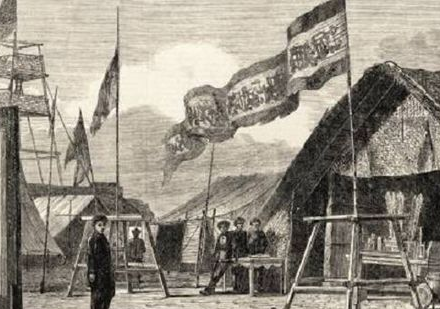

曾國藩從湖南拉出來的這支私人武裝,以山民為兵,以儒士為將,一幫外行人居然跟太平軍鏖戰(zhàn)13年,最后攻破天京滅亡了太平天國政權。

史書記載的太平軍“不分男女老幼,皆悍不畏死,鑼鼓一動,鼓噪而前”,其戰(zhàn)斗力曾讓八旗、綠營甚至外國雇傭軍汗顏,但是這支軍隊卻敗在了曾國藩這個“不知兵”的儒生手上。

在史書上,評價湘軍最多的是“結硬寨,打呆仗”六個大字,但就是這種平平無奇的戰(zhàn)術,最后絞殺了盛極一時的太平軍。

湘軍的“到底是種什么打法?它在當時是否奏效?在后來的戰(zhàn)場,有沒有辦法能破解這一戰(zhàn)術?

1、改朝換代:你可以吃飯,但不能砸鍋

雖然湘軍是中國史上最著名的軍事力量之一,但是它的建立者曾國藩,確實是一個完全不懂軍事的儒生。不僅曾國藩不懂,他手下的將領們也大多是外行,比如曾國藩最仰賴的弟弟曾國荃,在戰(zhàn)前就是個“貢生”,跟著自己哥哥在北京讀書,想考試混功名。

只知道讀圣賢書的曾氏兄弟哪能想到,自己求功名的道路會被戰(zhàn)爭打斷,為了保全自己的未來,只能被迫加入刀口舔血的戰(zhàn)場上。

1851年,在廣西的山區(qū),洪秀全帶著幾萬貧苦的客家山民起義了。

當時是咸豐元年,咸豐帝剛剛登基,天下都等著這位皇帝能大展拳腳,結果南方一股名為“拜上帝會”的宗教組織發(fā)生了起義。“金田起義”在清代歷史上意義重大,咸豐帝怎么都想不到:自己剛剛登基,居然就遇上洪秀全,楊秀清這些個煞星,堂堂大清朝差點被這些山民打倒。

廣西地區(qū)的官軍戰(zhàn)斗力之差舉國震驚,早期起義的“拜上帝會”成員以2萬人打敗清軍的圍剿,并且從廣西北上,殺入湖南,湖北,江西,一路所到之處殺戮甚重,尤其是對清朝的官員士紳絕不留情。

作為一個半西化的宗教團體,“拜上帝會”的基督教基因很重,他們徹底反對封建的儒家傳統(tǒng)。洪秀全曾頒布法令:“凡一切孔、孟、諸子百家妖書邪說者盡行焚除,皆不準買賣藏讀也,否則問罪也。”這簡直是砸掉了全天下讀書人的飯碗。南方士人一時人人自危,都害怕太平軍坐了天下,自己學的“四書五經”淪為廢紙,有些士人甚至無奈“蓄發(fā)從賊”,只為求個前程。

1852年,太平軍在湖南湖北肆虐,天王洪秀全號稱50萬人,先下武昌再下南京,消息傳到北京,舉國震動。

朝廷已經知道南方大勢已去,八旗、綠營不堪一擊,于是咸豐下令各省“自辦團練,協(xié)助剿匪”,糧餉兵器都自己籌措。當時整個南方剛被太平軍打爛,湖南、湖北的官軍或死或逃,軍械,槍炮,舟船被洗劫一空。江南地區(qū)更是成為太平軍的主場,清朝自己也沒指望這個命令有多大作用。

因在清代的中國,軍事力量完全控制在朝廷,準確來說是八旗手里。清朝武裝力量以八旗為主,綠營為輔,軍令出于朝廷,精銳駐扎在“滿城”,軍官選于旗人,漢族官僚幾乎無法染指軍事。而在晚清時期,無論是八旗還是綠營,官勇,全都“不堪用”。這些軍隊經過長期的腐化,從兵到將都軟弱渙散,戰(zhàn)斗力不值一提,而在這些軍隊以外,民間幾乎無人可用。

此時在湖南老家“守孝”的曾國藩出場了,他深知這場戰(zhàn)爭是“國運之戰(zhàn)”,洪秀全這不是要改朝換代,而是連中華文化這口鍋都要砸掉。他們一旦成功,不僅清朝會滅亡,中國的讀書人也會萬劫不復。于是他翻遍兵書,以明朝名將戚繼光為師,想建立起一支像戚家軍一樣的常勝之師。

2、背下《紀效新書》,也成不了戚少保

曾國藩在建立湘軍之初,就堅決咬死“不用營勇,不用鎮(zhèn)將”,因為這些人太腐化,完全沒有軍人的樣子。他曾經親眼目睹在一次戰(zhàn)役里,官軍被太平軍圍困,外圍的援軍不僅不去救援,反而“嬉笑視之”,坐看友軍滅亡,讓人觸目驚心。

曾國藩自己是個外行,但是他讀過書,知道什么樣的軍隊能打仗。他看過明朝戚繼光的兵書后,明白軍隊凝聚力的重要性。

曾國藩寫道:“(軍隊)呼吸相顧,痛癢相關,赴火同行,蹈湯同往,勝則舉杯酒以讓功,敗則出死力以相救。”

湘軍組建時,只選老實巴交的山區(qū)農民為兵,連目光稍微靈活些的都不要;在制度上,湘軍完全由“募兵”組成,執(zhí)行嚴格的營官制度。軍人完全跟著營官走,對其有人身依附,一營的兵只聽命營官,整個湘軍只聽命于曾國藩。

在選將上,因為湘軍的前身是“湘勇”,這是一支書生拉起來的隊伍,所以曾國藩繼續(xù)任用書生,將一批湖南的學生任命為將領。這些人雖然沒有沾染舊軍隊的習氣,但有個致命缺點——完全不懂打仗。

湘軍在曾國藩的領導下成軍,“曾大帥”靠兵書上看來的方式整軍,軍容和士氣雖然和綠營有云泥之別,但是戰(zhàn)斗力卻不敢恭維。1854年,太平天國已經定都南京,改名為“天京”,同時開始“北伐”和“西征”。太平軍西征部隊南下長沙,在岳州,湘潭,寧鄉(xiāng)等地跟清軍大戰(zhàn),曾國藩的湘軍也參與了戰(zhàn)斗。

曾文正公初戰(zhàn)在長沙城外的靖港,曾國藩花費真金白銀,從廣東請來教官訓練的水軍一敗涂地,被太平軍的舢板用“狼群”戰(zhàn)術擊敗。曾國藩本人帶領陸軍從路上支援,結果在太平軍的炮擊下,湘軍居然一觸而潰,曾大帥親自豎起大旗,下令“逃兵過旗者斬”,依然無濟于事。

湘軍在靖港大敗,曾國藩氣得跳水自殺,被手下給救了起來。

好在塔奇布帶領湘軍在湘潭取得大捷,才讓湘軍受到了咸豐皇帝的重視。曾國藩在此戰(zhàn)中也徹底明白,自己實在不是個行軍打仗的材料,雖然“苦讀兵書”,但就算背下《紀效新書》,也成不了戚少保。于是他從前臺進入幕后,進行戰(zhàn)略規(guī)劃,軍隊建制和選用人才,不再去前線沖鋒。

3、“結硬寨,打呆仗”本是太平軍的絕招

對于自己的軍事生涯,曾國藩曾在奏折中總結:“不善騎馬,未能身臨前敵,親自督陣。又行軍過于遲鈍,十余年來,但知結硬寨、打呆仗,從未用一奇謀、施一方略制敵于意計之外。”

這段話基本概括了曾公和湘軍縱橫江南的十年歲月,而且其中的“結硬寨,打呆仗”絕招,居然是抄襲得來的。

1854年的西征受阻后,太平軍繼續(xù)在長江中下游發(fā)展,湖北,江西和安徽三省成為了主戰(zhàn)場。當時的江西巡撫陳啟邁跟曾國藩不和,被咸豐皇帝給撤了職,曾國藩成功控制了江西的軍政大權。借助江西的財政,湘軍和太平軍在江西進行了持久戰(zhàn),兩方激戰(zhàn)5年,“結硬寨,打呆仗”這一戰(zhàn)術就在這期間出爐。

湘軍在前期跟太平軍野戰(zhàn),水戰(zhàn)都互有勝負,石達開指揮的太平軍戰(zhàn)術靈活,英勇敢戰(zhàn),一度打通江西全境,讓首府南昌成為孤城。

曾國藩對太平軍越來越忌憚,湘軍作為一支私人武裝,較少消耗,保存實力是延長軍隊的唯一辦法。

曾國藩發(fā)現(xiàn),每次自己主動進攻,總是勝多負少,而且傷亡慘重,其原因就是太平軍善于挖工事,打“龜殼戰(zhàn)”。太平軍善于“龜殼戰(zhàn)”其實很正常,太平軍起自廣西,以廣西的客家山民為主體組成隊伍。這些人里有不少礦工,農民,燒炭工,他們祖祖輩輩生活在山上,挖土都是一把好手。在太平天國前期的苦戰(zhàn)中,太平軍挖塹壕,筑土墻,打防守反擊,讓清軍吃了大虧。

曾國藩自己想不出來破解“龜殼戰(zhàn)”的方法,只好嚴令各營不得強攻硬取,而且開始效仿太平軍“扎硬寨”。湘軍無論戰(zhàn)守都堅決執(zhí)行“扎營”政策,行軍打仗必扎營,這個“營”不是一般的駐扎地,而是能防御敵人的堅固陣地。

湘軍的扎營,就是曾國藩口中的“結硬寨”。大軍行軍時必以精兵悍將開路,輜重排在中間,在停歇時,哪怕只待一天也要扎營。湘軍扎營的陣仗很大,外圍要有拒馬,壕溝,陷阱,鹿砦,鹿砦的背后是一丈高的圍墻,墻上有用來射擊的槍眼。

這座營地幾乎是一座“土城”,修筑起來費時費力,但是湘軍各營依然堅決執(zhí)行,天色將暗就開始扎營,修到晚上才吃飯歇息。湘軍的“土城”雖然是跟太平軍學來的,但是“青出于藍而勝于藍”,湘軍的硬寨沒有炮是不可能打進去的,這讓江西太平軍吃盡苦頭。

除了“結硬寨”之外,太平軍的水師也改變了打法,不再買大樓船,而是用小舟,舢板加火炮為主力。這些小船來去靈活,火力強大,在1855年初扭轉了江西和長江上的水戰(zhàn)。

4、破“塹壕戰(zhàn)”,要到半個世紀后

“結硬寨”的戰(zhàn)術決定了湘軍是一支行動緩慢,戰(zhàn)術單調的軍隊,于是湘軍只能“打呆仗”。

“呆仗”是指湘軍打仗時很少大開大合,像兵書上寫的那樣“出其不意攻其不備”,事實上湘軍打的打仗幾乎都是圍城戰(zhàn),防御戰(zhàn)。在扎營之后,湘軍堅守不出,任憑太平軍攻打,只是堅守而已。在太平軍糧草彈藥見底開始撤退時,湘軍才趁勢出動追殺一陣,而且也不深追,這導致湘軍從無“大捷”,也少有“大敗”。

自古以來,被動挨打是犯了兵家大忌,但當時已經是19世紀,湘軍這些缺點卻成為了優(yōu)勢。因為湘軍歸根結底是“官軍”,在哪兒都是主場作戰(zhàn),他們的糧餉彈藥都源源不斷,最大的優(yōu)點就是“耗得起”。而太平軍則是“流寇”,他們后勤非常差,尤其是后期失去了西方支援,槍炮彈藥都比較緊張,屬于是“耗不起”的一方,急于速勝。

湘軍扎營的“硬寨”只是小場面,真正讓決湘軍名垂史冊的是“攻城戰(zhàn)”,曾國藩的弟弟就因為善于挖溝圍城,被起了個外號叫“曾鐵桶”。

湘軍每次攻城絕不硬沖,而要連續(xù)不停地挖深壕,注水,擺鹿砦,直到把城市重重疊疊圍起來。被圍城市斷水,斷糧,斷援兵,在敵人被困得差不多之后,湘軍再挖地道,炸城墻,一鼓作氣拿下城市。在太平天國后期,湘軍攻城不是幾天就能解決的,甚至不是幾個月能解決的,要花上一年半載才行。

在“太平天國”的轉折點“安慶保衛(wèi)戰(zhàn)”之中,湘軍大將曾國荃帶10000多人圍城足足1年,城內3萬多軍民彈盡糧絕,被迫以死人為食,一根腳指頭賣100文錢。在“天京之戰(zhàn)”中,幾萬湘軍圍住天京兩年,李秀成率20萬大軍無法解圍,自身死傷慘重,最后天京陷落,太平天國滅亡。

湘軍的塹壕戰(zhàn)打法面對太平軍時幾乎是無解的。

在安慶城外,“英王”陳玉成手下的太平軍猛烈沖殺,前仆后繼,犧牲了4000多人也只是打通了一條防線,后面還有幾條湘軍的壕溝。1863年,天京城外的“忠王”李秀成也犧牲了4萬人去攻湘軍的防線,依然無功而返。

英王、忠王都是太平軍名將,但是他們面對湘軍防線都無可奈何。

攻打湘軍的塹壕和硬寨,太平軍只有絕望而已。其實在整個19世紀后半期到20世紀初,塹壕戰(zhàn)都是陸軍的主流戰(zhàn)術,在面對挖深壕固守的軍隊時,槍械的作用十分有限。改變戰(zhàn)局只能依靠火炮,尤其是榴彈炮,迫擊炮,當時的工業(yè)化還不足以支撐超大規(guī)模的炮兵,西方列強打塹壕戰(zhàn)都夠嗆,何況太平軍。

1905年日俄戰(zhàn)爭期間,俄軍面對龜縮在戰(zhàn)壕里的日軍毫無辦法,最后把船只上的小口徑炮拆下來,用支架固定后發(fā)射。俄軍的這種簡易火炮,可以讓炮彈以大角度從天而降殺傷戰(zhàn)壕里的日軍,“迫擊炮”就這樣誕生了。

而在以“塹壕”聞名的一戰(zhàn)里,榴彈炮和重機槍才是步兵的噩夢,后者是在沖鋒路上收割生命,而前者則是防守方的死神。榴彈炮配上爆破彈,能直接把敵方工事連同士兵一起摧垮,殺傷力非常可怕。

炮兵在20世紀成為陸軍的主力,大陸國家都以建立“大炮陸軍”為目標。但是在19世紀下半葉的中國,這些東西離人們還很遙遠,士兵們只能用人肉沖鋒去填溝壑,這時候防守方天然占有優(yōu)勢。

1864年,太平天國滅亡,湘軍同時被大規(guī)模遣散,實在有“飛鳥盡,良弓藏”之意。曾國藩被調往北方平捻軍,結果屢戰(zhàn)屢敗,只好自己向朝廷請辭,放下軍事職務去做個文官。作為曾國藩的后輩,李鴻章的淮軍成為剿捻的主力,其地位也慢慢超過了湘軍,成為清朝最后的依仗。