實(shí)際上,中國人對于稱謂的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家。由于中文語言的豐富性,同一個特定的人物往往會被賦予不同的稱謂。如果您還不了解中國的稱謂文化,不用擔(dān)心,下面小編將為您詳細(xì)介紹,請您繼續(xù)往下閱讀。

爹與爸都是上下結(jié)構(gòu),上面都是“父”字部,兩個字都普遍特指父親的意思,除了南方部分地區(qū)的爹指爺爺之外,沒有其他特別的引申含義。同一個特指的意思, 卻有兩個不同的文字來表達(dá),這在漢語中并不太常見。

但在商周造字之初,這兩個字卻有著細(xì)微的差別,而這種差別似乎也可以一定程度上解釋為何古人稱爹爹的原因所在。

01

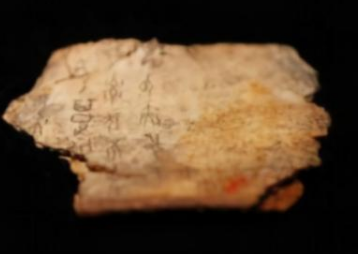

對于父親的稱謂,中國最初用“父”字表達(dá),始見于甲骨文。

甲骨文中的“父”字,象右手持棒之形,意思是手里舉著棍棒教子女守規(guī)矩的教育者。東漢許慎的《說文解字》記載:“父,矩也。家長率教者。從又舉杖。”農(nóng)村俗語棍棒之下出孝子、棍棒之下出才子,或許就源于造字之初對父親的理解。

不過,近代郭沫若認(rèn)為,甲骨文中的父字猶如手拿著斧子的形象,與“斧”字同源,是以手持斧表示從事此類勞作的家庭勞動力。從字形上看,郭沫若的解釋更為合理,更符合商代社會的情況。

與郭沫若相近的一種解釋是,起初是母系社會,女性掌握大權(quán),隨著生產(chǎn)力的提升,男性在生產(chǎn)活動中越來越重要,于是母權(quán)制過渡到父權(quán)制,而父權(quán)的一個重要表示是斧鉞。因此,“父”字應(yīng)為手持斧鉞的家庭權(quán)力者。

當(dāng)然,究竟是手持棍棒的教育者,還是手持斧頭的勞動者,或是手持斧鉞的權(quán)力者,如今還沒有最終定論,但從商代至今,“父”字的基本意識是一致的,字形也未出現(xiàn)大變化。

02

上古之時,“父”的讀音即為ba,與今天爸字讀音一樣。根據(jù)文獻(xiàn)記載,最遲到三國時代,“爸”的稱呼已經(jīng)開始流傳。魏國張揖《廣雅·釋親》中記載,“翁公叟爸爹(讀Zhē),父也。”也就是說,這六個字都是用來指代父親的。

關(guān)于“爸”字由來,其中的一種說法是由于古代父字讀為爸音,于是古人為了更符合閱讀習(xí)慣,就在“父”字底下加了一個巴字,然后取其讀音。除此之外,“爸”字的造字思維就與“巴”字息息相關(guān)了。

甲骨文中的巴字,表現(xiàn)為大蛇昂首而起所欲吞之形。《說文解字》中記載:“巴,蟲也。或曰食象蛇。象形。”本義是古代傳說中的一種大蛇——巴蛇,如《山海經(jīng)·海內(nèi)經(jīng)》:“朱卷之國,有黑蛇青象,食象。”商朝之后,巴字的字形變化不大,基本還是這一形狀。

與西方文字大不相同的是,古漢字還可以引申出其他關(guān)聯(lián)含義,可以做到一字多用。巴字引申含義眾多,其中與父親意思相關(guān)的有四個:一是根據(jù)“蛇張大嘴想吃東西”的表象,引申為巴望、盼望之意,二是根據(jù)“蛇能緊緊纏住東西”與“絲連接”相近的意思,引申出巴結(jié)、連接之意,三是根據(jù)蛇身黏液或纏住東西的意思,引申出粘住、緊貼著、緊挨著等意思,四是從男女繁衍后代角度的另類解讀。

一般認(rèn)為,爸字中的巴,取之巴望、盼望之意,表示父親在家庭中最為重要,全家對他有所期盼之意。

“爸”之稱呼究竟從何而來,文獻(xiàn)上并未記載,不少學(xué)者猜測這個稱呼是外來語,可能是古代羌人對父親的稱呼,后來逐漸進(jìn)入漢語體系。不過,漢語的魅力就在于此,可以接納、融合很多外來文字,于是“爸”也成為父親稱謂之一。

雖然“爸”字出現(xiàn)不晚,距今至少已有1700多年的歷史,但“爸爸”這一稱呼真正被廣泛使用是在清朝,隨著清朝的建立,滿族大量應(yīng)用疊字用法,“爸爸”這個稱呼才徹底普及開來,如今中國人普遍用“爸爸”來稱呼父親。

03

與爸字不同,爹雖然也是指父親,但準(zhǔn)確地說不是每一個父親都能被稱為爹的,原因很簡單,與爹字中的“多”有關(guān)。

甲骨文中的多字,字形采用“重夕”會意。從甲骨文到楷書,都是兩個“夕”相重,就是“重夕為多”。清代國學(xué)大師王國維認(rèn)為,“多從二肉,會意”,就是商朝人祭祀之后要分胙(祭祀用的肉)肉,得到多塊肉的即為“多”。通常來說,古人以“三”或以上為“多”。

父與多合一,顯然不是說多個父親,而是父親有多個子女,即“有三個以上子女的父親”。如果父親一輩子只生育了一個或二個孩子,這種父親不算“爹”。因此,準(zhǔn)確地說被稱為“爹”的父親,往往都是生育了三個以上的孩子。

同時,爹字還有另一種解釋,與奢侈之侈字有關(guān)。“侈”字由單人旁與多字組成,“人”指“主人”,“多”指“一群隨從”,“人”與“多”聯(lián)合起來表示“主人外出時帶有多個隨從”。因此,將“人”換成“父”,就是指一位父親外出時帶有多個子女隨行。

不過,在鄂皖蘇贛等地,一般是稱呼祖父為爹,大概是取爹字之多的“多重父輩”之意吧。

可見,無論爹字如何解釋,有一點(diǎn)可以肯定,當(dāng)?shù)砀赣H時,就是有多個子女的父親才為爹。

漢人稱父為爹,最早的文獻(xiàn)記載是漢朝,西漢揚(yáng)雄在《方言》中記載:“南楚……謂婦妣曰母爹(加“女”字旁),稱婦考日父爹(加“女”字旁)。”至三國時期,《廣雅》一書里面說:“翁公叟爸爹,父也”,說明爹之稱呼已經(jīng)在一定范圍內(nèi)流行。至南北朝時,爹在北方已經(jīng)流行,明朝于慎行考證指出“北人呼父為阿爹”。宋代時期,“爹爹”一詞開始出現(xiàn),宋朝官修的《廣韻》中稱:“爹,北方人呼父。”

有學(xué)者推測,爹之稱呼應(yīng)為外來詞,來源于阿爾泰語系(蒙古語,突厥語等),并不是漢語的源生稱謂。需要注意的是,三國《廣雅》中的“爹”音舵,而后來的爹讀音是die,兩者有一定差別。五胡亂華期間,游牧民族肆虐北方,或許die之讀音與稱謂由此開始在北方盛行。也就是說,胡人所稱呼的die未必是爹這個漢字,只是在歷史的發(fā)展中融入了漢族文化,于是大多數(shù)北方百姓認(rèn)可“爹”為父,于是就用爹字來表示die這個讀音,由于爹含有多子多女的含義,正好符合中國人普遍愿望,最終稱父親為爹慢慢流行,蔓延到了全國,進(jìn)而古人普遍稱父為爹。

綜上,爸字取巴意,含有巴望、盼望之意,而爹字取多意,更多地體現(xiàn)了多個子女之意。在古代社會,中國人追求多子多福,爹字恰好契合這種心態(tài)。因此,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卣f,雖然爸與爹都表示父親,但內(nèi)涵卻有不小的差別。

其實(shí),無論是甲骨文、金文,還是竹簡木簡,書寫材料的珍貴,刻寫文字的繁瑣,都讓古人極為重視每一個漢字,讓每一筆一劃都具有深刻的含義,爸與爹字的下部截然不同,顯然大有深意。