靖康之變后,宋朝的皇室南遷,因為其疆域處于相對北宋而言的南方。這樣的歷史時期被稱為南宋時期,享國共152年。然而,南宋在1279年的崖山海戰中失利,最終宣告覆滅。那么,為什么南宋最終沒有能夠避免這樣的命運呢?下面小編將會為大家詳細解釋。

歷史上的南宋王朝,完全可以用命運多舛來形容,這是因為,南宋自立國之初起,直到滅亡,始終都同北方的金朝、元朝不斷的鏖戰。這中間,南宋雖然涌現出了諸多慷慨悲歌之士,但最終還是難以力挽狂瀾,導致整個南宋在頑強的堅持了一個多世紀時間后,還是被忽必烈所滅。當我們回顧這段歷史時,便能發現,世人總是將南宋的最終覆滅,歸于蒙古鐵騎過于強大上面。可實際上,如果深挖這段歷史的話,我們可能會發現,南宋的覆滅有著錯綜復雜的原因,而不僅僅是因為蒙古鐵騎的強大。

歷史上的南宋,不同于金朝與西夏的一觸即潰。南宋以頑強抗爭的精神,頂住了窩闊臺、蒙哥兩代大汗的進攻,并且,蒙哥汗為此在釣魚城負傷,而就此殞命。在蒙古鐵騎的馳騁下,能夠堅持如此長的時間,南宋完全可以被稱得上是一個奇跡。因為,在同一時期,中亞強國以及東歐基輔羅斯諸公國,相繼淪陷在了蒙古鐵騎的兵鋒之下。南宋在這中間,完全是抵擋蒙古兵鋒時間最長的一個。但即便如此,南宋最終還是沒能逃脫覆滅的命運,以至于被元世祖忽必烈所滅。那么,頂住了窩闊臺、蒙哥兩代大汗進攻的南宋,為何還是被忽必烈所滅?

?

首先,我們回到十三世紀去看南宋的國防重點的話,便能發現,南宋能夠抵抗蒙古大軍進攻的兩個國防重點便是襄樊、兩淮地區,以及川蜀地區。忽必烈之前的兩次南征無疑都犯下了一個錯誤,那便是始終都在強攻這些據點。這中間尤其是蒙哥南征的過程中,更是陷入了南宋山城防御體系的困局之中。而在襄樊、兩淮地區,蒙古大軍也陷入了同南宋軍隊持續的對耗之中。

因此,前兩次南宋能夠頂住蒙古大軍的南進步伐,從軍事角度上來看,還是因為南宋始終都處在防御緊密的境地。但是,南宋在應對蒙古大軍南征時,能夠拿出來的也就只有防御的策略了。并且,這樣的策略在南宋方面來看的話,是處在絕對被動態勢的。因為,經過前兩次南征后,忽必烈對于南宋方面的防御重點,已經了如指掌。這樣的情況下,忽必烈在南征前,便逐漸的切斷了南宋襄樊守軍同外界的聯系。以至于,南宋在襄樊地區的駐軍,陷入了孤立的境地。這樣的情況是極其糟糕的,一來襄樊如若失守的話,必然會使得忽必烈滅宋的攻勢,全盤皆活。

?

同時,川蜀地區作為南宋的一個依仗,雖然在蒙哥南征時,依靠山城防御體系,得以維持了下來。但是,蜀地在忽必烈南征時則變為了次要地區。因為,吸取了此前蒙哥受阻釣魚城的教訓。忽必烈此次南征,對于川蜀地區的重視程度,顯然要低于南宋,但這樣也牽制住了南宋大量的兵力。并且,自大理國陷落后,西南地區的腹背受敵,也不得不使宋軍將部分兵力部署在西南。這樣的情況下,本就不強的宋軍則陷入了處處防御的尷尬境地。

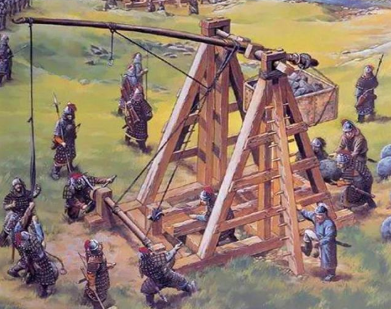

其次,從軍事構成的角度上來看的話,南宋軍隊可能是當時世界上,最為擅長防御作戰的軍隊。但是,野戰能力差成為了南宋的一個致命弱點,這是因為,南宋軍隊的構成中,騎兵十分的稀缺。以至于,在南宋對抗蒙古大軍的過程中,能夠發動一場數千人的騎兵沖鋒,都十分不易。由此可見,南宋在這過程中,只能是憑借城池的堅固進行防守。而一旦蒙古大軍中出現“回回炮”這樣的攻堅利器之后,南宋的防御便車的土崩瓦解了。

?

歷史上的13世紀就是這樣,南宋雖然在這過程中間,頂住了窩闊臺、蒙哥兩代蒙古大汗的攻勢,但最終還是敗在了忽必烈的手下。當然,這中間的原因并不只是因為蒙古大軍過于強大,更多的時候,這也是因為蒙古大軍吸取了前兩次南征的教訓,重點以襄樊地區為主要突破口有關。而川蜀地區、西南地區的戰事,也極大的加重了南宋的國防壓力。以至于,最終南宋在堅持了45年之后,被忽必烈所滅。