今天小編為大家?guī)砹艘黄P(guān)于六國合縱的文章,歡迎閱讀哦~

秦國享國37君。早在春秋時期,便成為“貨真價實”的春秋五霸,秦穆公時益國十二,拓地千里,何等威風(fēng)?到了戰(zhàn)國時期,尤是秦孝公商鞅變法后,更是成為戰(zhàn)國諸國數(shù)一數(shù)二般的存在。

因此東方諸國便發(fā)動了五次合縱抗秦,也有取得秦人不敢出函谷關(guān)十五年的勝利。但為何自魏國信陵君死后,六國再無合縱勝利呢?六國不足以抗秦嗎?

事情提要,辨其第四次合縱

公元前247年,中原東方諸國發(fā)動了第四次合縱抗秦活動。此次活動有五國參加,分別為楚魏趙韓燕國。此五國皆為七雄之一,軍力不必多說,五國聯(lián)軍浩浩蕩蕩向函谷關(guān)(今河南靈寶北)殺去。

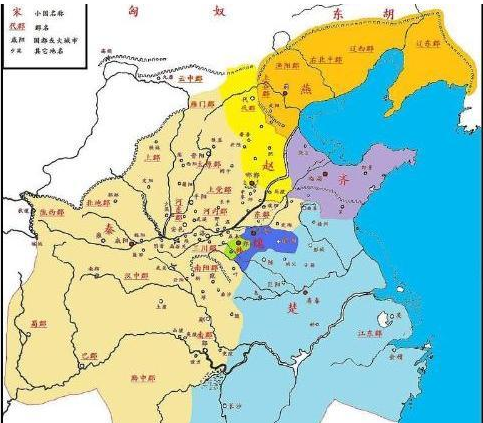

秦國函谷關(guān)地區(qū)形勢圖

于是在河外之地,信陵君率五國聯(lián)軍大敗秦軍。秦將蒙驁(秦將蒙恬之父)落荒而逃,聯(lián)軍追擊至函谷關(guān),而秦軍閉關(guān)不出,倉皇如過街老鼠。

十年之前是他,殺魏將晉鄙奪帥印,敗秦師于邯鄲城下;十年后又是他,使函谷關(guān)內(nèi)的秦軍瑟瑟發(fā)抖,虎狼之師受到了極大的侮辱。名將信陵君不愧如此,他是領(lǐng)袖、他是魏國的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。雖這時還是魏國的上將軍,但比他同父異母的魏君魏安釐(讀xi)王強的不只一點。

合縱缺的是真正的領(lǐng)袖

話到此處各位可能就明白了本文的觀點了。合縱不同于連橫的單打獨斗,更不同于“遠交近攻”脅迫式的合作,它是一個完整系統(tǒng)的工程,它需要統(tǒng)籌六國軍事、后勤、決策等等,因此它比連橫更需要一個可靠的領(lǐng)袖,擔(dān)任縱約長,負責(zé)進退。否則前功盡棄,頹然無功。

信陵君魏無忌-劇照

身披六國相印伐秦的無背景、無后臺的蘇秦顯然不是這種人、前期合縱伐秦的將領(lǐng)公孫衍與后期的龐煖也不是。只有后臺硬、敢恨敢殺,又有諸侯威望的孟嘗君田文與信陵君魏無忌能當(dāng)此重任。這也是兩人雖然在不同時期合縱伐秦,但都取得勝利的重要原因。

以高義聞名于諸侯的孟嘗君(又稱薛公)自然不用多說。而魏無忌呢?風(fēng)光正處,高處不勝寒。在10年前為解邯鄲之圍,竊軍符、殺晉鄙,擊敗秦師,可謂威風(fēng)八面、聞名六國。早已令平原君趙勝感激不盡,在諸侯中的威望自然不用多說。

平原君趙勝-劇照

因此,無論從人品還是軍事能力,把軍隊交給信陵君,諸侯也心里踏實。軍心穩(wěn),則戰(zhàn)無不勝攻無不克。而信陵君不受重用郁郁而終后,這種領(lǐng)袖的擔(dān)當(dāng)再無他人,后雖有趙將龐煖聯(lián)合楚春申君合縱諸國,但也不過是小丑罷了,毫無諸侯信任可言,合縱伐秦失敗也就理所應(yīng)當(dāng)了。

無地形之利,無合縱之機

看到這句話,不少人會心存困惑。強秦在西,中原諸國在東,若連縱則合縱國,國土相連,順勢向西,自函谷關(guān)攻秦豈不美哉?其實不然。

信陵君合縱伐秦后,雖有趙將龐煖合縱伐秦,但因此時楚考烈王害怕秦分兵專門對付楚國,于是中途放棄,導(dǎo)致合縱破產(chǎn)。這之后趙國、魏國受到秦國抱復(fù),其中魏國損失最慘。秦將蒙驁攻取魏國二十城、之后又取魏國朝歌城(今河南鶴壁),并占領(lǐng)魏國的附屬國衛(wèi)國,一路向東并與齊境接壤。這有什么后果呢?

秦滅六圖前形勢圖

我們都知道“合縱”主要是東方諸國聯(lián)合抗秦,因為東方諸國國土分布南北,呈“縱向”分布。從地理上看,趙燕與韓楚兩國國交往必經(jīng)過魏境與齊境。在戰(zhàn)國后期秦齊同穿一條褲子的年代里,由于政治原因,齊境根本就難以行走,而魏國是唯一的渠道。而這時的秦齊境相連,趙燕與韓楚兩國溝通甚難,因此“南北”合縱從地域上已經(jīng)失去了基礎(chǔ)。所以說從地理上,諸侯“合縱伐秦”的年代已經(jīng)一去不復(fù)返了。六國被滅,也就是時間問題了。

非合縱,齊之殤

可能有人問?齊國呢?那個足以和秦國稱“東西二帝”的大齊國哪里去了?其實呢,自從五國伐齊后,齊國國力衰微。雖有“田單火牛陣破燕,收七十城“,齊國有短暫的中興。但自從齊王建登基后,在齊相后勝游說下,齊國常與秦國穿一條褲子。

末代齊王建-劇照

于是戰(zhàn)國末期較大的兩次合縱,齊國都未參加。并且長期奉行”不修攻戰(zhàn)之備,不助五國伐秦“的政策,如同混吃等死般,以至于當(dāng)滅燕后的秦軍南下時,齊國竟不戰(zhàn)而降。于是在歷史上,一個”披甲百萬,車千乘“之國,以如此”窩囊“的方式結(jié)束自己歷史,可謂六國之悲,秦國之幸。

用當(dāng)時齊王的說法來講,要讓其他諸國體會到曾經(jīng)“五國攻齊時,齊國之痛”。這種說法雖圖一時之快。殊不知唇亡齒寒的道理,其他五國亡國之痛,齊國也終會有一天體會得明明白白。“田齊”也會像自己曾經(jīng)對待“姜齊”那樣,國君被放逐到無人之處,或餓死或病死,消逝在云煙。這是末代齊王的悲哀,也是末代齊王的“罪有應(yīng)得”。

秦滅六國形勢圖

結(jié)語:六國合縱伐秦,初衷并無錯誤,但終因“無真正的領(lǐng)袖”、“地域之害”、六國之利益偏差等原因,最終將“滅秦分其地”停留在想象之中。我們可以想象這樣的軍事聯(lián)盟如何達到目的?如何面對強秦?如何面對秦國“連橫”?由此觀之,合縱抗秦不過一廂情愿地做夢罷了。對此各位看官有什么想法嗎?