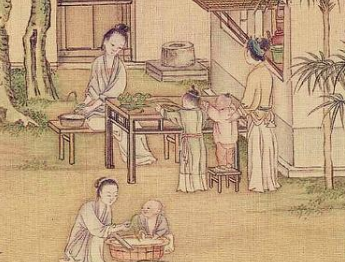

中國烹飪歷史悠久,也是中華民族創(chuàng)造的燦爛文化之一。這是今天小編給大家說的故事,歡迎關(guān)注哦。

“一日三餐”在人們的社會生活中已是約定俗成,有時甚至?xí)驗(yàn)橹怀粤藘深D飯,而總覺得少了點(diǎn)什么。如今也有很多人,為了減肥、保持良好的身材,一天只吃兩頓飯。而令人詫異的是,這種現(xiàn)象早在古時就有過,我們?nèi)缃窳?xí)以為常的“一日三餐”的習(xí)慣,其實(shí)是后來才逐漸發(fā)展演變的。

據(jù)《夏商社會生活史》記載:“商代人為兩餐制,一餐是在上午進(jìn)之,約當(dāng)今7-9點(diǎn)間,稱為‘大食’,一餐在下午,約當(dāng)今15-17點(diǎn)間,稱為‘小食’,兩餐就食時間約定俗成,又被納為時辰專名。”

不僅僅是夏商時期,實(shí)際上,從原始社會開始,由于人們無法得到可靠并且充足的食物來源,人們的飲食是毫無規(guī)律的,有就食、沒有就不食。隨著社會從混沌到有序的文明發(fā)展,人們才逐漸開始規(guī)律性飲食。而當(dāng)時的人們,每天僅早晚兩膳,一日兩餐才是相當(dāng)普遍的情形。

為什么說一日三餐是從宋朝開始的?

宋朝之前,吃飯的多少似乎是一種身份的象征。在物質(zhì)極其匱乏的年代,大部分的普通老百姓依舊一日兩餐,只有皇室或者諸侯等富裕者才有能力一日三餐或者多餐。但日食兩餐仍舊是他們約定俗成的觀念。

“積貧積弱”在很多人看來是宋朝的代名詞,但實(shí)際上,宋朝或許是在對抗外來侵略時武力值稍顯孱弱,但其商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在當(dāng)時可謂是一度達(dá)到了頂峰。

故而,一方面,因?yàn)樗未a(chǎn)力的發(fā)展,商業(yè)繁榮、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),居民生活能夠相對富足安定,普通民眾也開始有能力加餐。同時,宋朝取消了夜間宵禁,夜生活比之前的朝代都要豐富很多,各種酒肆的地點(diǎn)也不再被限制。晚上人們都可以出門溜達(dá),順便加一頓“夜宵”。隨著人們社會生活的不斷演變,漸漸人們的參數(shù)就多了一頓,而改為了一日三餐。

另一方面,生產(chǎn)力的發(fā)展,也加大了人們的體力勞動支出,為提供正常的勞動力產(chǎn)出,人們需要加大食物的補(bǔ)給。對于農(nóng)民來說,“炎天日長,午后必饑;冬月嚴(yán)寒,空腹難早出。夏必加下點(diǎn)心,冬必與以早粥”。這里的“點(diǎn)心”和“早粥”都是臨時加餐。因?yàn)轶w力支出,使加餐主要放在早晚兩餐之間,并且逐漸固定化。

由此可見,從整體上來說,人們中間加餐的主要動因,推想起來一是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提升后可得到更多穩(wěn)定的食物供應(yīng),二是為應(yīng)對體力勞動的支出而臨時加餐的逐漸固定化。

不論是“夜宵”、“點(diǎn)心”、還是“早粥”,三餐的演變由來最初都是加餐。雖然早期三餐制在某些地區(qū)、某些階層中也不斷出現(xiàn)過,但普遍認(rèn)為是宋朝的經(jīng)濟(jì)繁榮為其帶來了最大的物質(zhì)基礎(chǔ)。宋朝以后,加餐更為常見,一日三餐也開始逐漸普及。其普及或許經(jīng)歷了千余年,直至被人們普遍視為當(dāng)然。

生活中一些司空見慣的小事,在未受到關(guān)注時,我們都認(rèn)為是理所當(dāng)然。卻從未想過,這些理所當(dāng)然的背后也是有著如此漫長曲折的發(fā)展史。