今天小編為大家?guī)砬嚆~是如何冶煉的?希望對(duì)你們能有所幫助。

談及青銅,人們腦海中最先浮出的畫面大多是雄偉莊嚴(yán)的后母戊鼎,是造型精美的四羊方尊,是寒光凜凜的越王勾踐劍,心中升騰起對(duì)古人高超制造技藝的欽佩。中國(guó)的青銅文明博大精深,今天希望這篇文章能夠帶領(lǐng)大家由“知其然”走向“知其所以然”,一起來領(lǐng)略古人的智慧結(jié)晶,看看青銅到底是如何冶煉出來的。

青銅器制造流程

青銅是什么

首先我們從化學(xué)的角度來看一下,青銅到底是什么。

銅,大家都不陌生,它是一種常見的金屬,初中化學(xué)課本里這樣描述,“常溫下帶有金屬光澤的紫紅色固體”。自然界中,銅礦的露頭處存在著含銅量高達(dá)98~99%的自然銅,也稱紅銅或純銅。它質(zhì)地柔軟,延展性好,無需加熱處理,鍛打加工即可獲得所需要的形狀,最早在公元前7000多年的中東地區(qū),便有農(nóng)耕部落制造的紅銅裝飾物被發(fā)現(xiàn)。

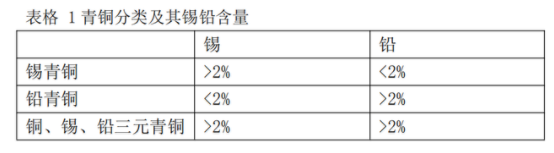

青銅,廣義上指所有以銅為主要成分的合金,但在考古界,一般是指有一定比例錫、鉛的銅基合金。錫,是我們常常提到的“五金”——金、銀、銅、鐵、錫——之一,銀白色光澤的軟金屬;鉛,高密度柔軟的藍(lán)灰色金屬,但是常溫下在空氣中易氧化,表面會(huì)形成一層氧化膜。紅銅質(zhì)地比較軟,在鑄造時(shí)需要的溫度也較高,但在加入錫或鉛后形成合金,其熔點(diǎn)降低,硬度增加,顏色也由紅變白亮,雖然韌性有所損失,整體變得更脆,但是只要控制好比例,韌性能保持在一個(gè)合適的范圍。

19世紀(jì)30年代丹麥考古學(xué)家G·J·湯姆森提出人類物質(zhì)進(jìn)化史的分期概念,他根據(jù)人類在不同時(shí)代使用的生產(chǎn)工具,將人類文明歷史劃分為石器時(shí)代、青銅時(shí)代和鐵器時(shí)代。實(shí)際上,現(xiàn)代考古發(fā)掘證明,紅銅的發(fā)現(xiàn)與使用都在青銅之前,但是為什么歷史學(xué)家沒有劃定一個(gè)時(shí)期叫做紅銅時(shí)代呢?這主要是因?yàn)槿祟愂褂眉t銅的同時(shí),也普遍使用著石器,紅銅制品大多都是一些小件器物,用于裝飾,對(duì)整體社會(huì)生活意義不大,也無法替代石器制品的使用,所以紅銅時(shí)代便沒有被考古學(xué)界廣泛接受。

此外還有很多人疑惑,為什么銅先于鐵被人類發(fā)現(xiàn)和利用呢?這主要是因?yàn)殂~色彩艷麗,易吸引人類的目光,且在自然界中存在天然礦藏,熔點(diǎn)也只有1087℃,更易進(jìn)行冶煉。而與之相反的鐵,自然界很少有自然鐵,它主要是以氧化物或者其他化合物的形式存在,鐵礦石與普通石料難以區(qū)分,此外鐵的熔點(diǎn)在1537℃,遠(yuǎn)高于銅,難以冶煉,即便從礦石中提煉出來,也是呈現(xiàn)海綿狀,不經(jīng)捶打,無法成材。綜上幾點(diǎn),人類對(duì)金屬的冶煉和利用,先是從銅開始。

紅銅的冶煉

青銅是一種比較復(fù)雜的合金,含有多種元素,冶煉技術(shù)出現(xiàn)較晚,我們先來研究一下成分較為單一的紅銅的冶煉。

在自然界中,紅銅是天然存在的,因其顏色鮮艷,非常容易吸引人們的目光,世界上先在發(fā)現(xiàn)的最早的銅器就是由紅銅鑄造的,但在我國(guó)尚未發(fā)現(xiàn)。學(xué)者們推測(cè),人類或許在最初是將紅銅礦石當(dāng)作普通石料進(jìn)行打磨,并發(fā)現(xiàn)了紅銅良好的延展性,它不似石頭那樣容易碎裂,而是可以捶打變薄,制成形狀各異的裝飾品。后來,人類又漸漸摸索出加熱到一定溫度后的紅銅會(huì)變軟,更易塑形,銅的熔點(diǎn)時(shí)1083℃,若設(shè)燒到制陶時(shí)的最高溫度(1000℃),紅銅還可以熔化成銅水,冷卻凝固后能隨容器形成一定形狀。

但是紅銅在自然界中存量畢竟不多,與其共生的一種常見含銅礦石——孔雀石——也開始走向了人類的視野。孔雀石,化學(xué)分子式為Cu2(OH)2CO3,因其色彩與孔雀的羽毛相似,所以得名。它與紅銅礦石常常分布在一起,又因?yàn)轭伾c銅銹相近,所以考古學(xué)家們推測(cè)古代煉銅最早是從孔雀石開始的。人類開始嘗試將孔雀石投入爐火中,在木炭存在的情況下加熱到1083℃時(shí),銅便經(jīng)由氧化還原反應(yīng)而制得,反應(yīng)式如下:

自此,人類開始掌握了紅銅的冶煉方法,但是紅銅金屬熔液難以鑄造成型,易吸收空氣,成型后器物制品往往帶有氣眼,表面粗糙,硬度也不足,很大程度上限制了其應(yīng)用。

青銅的冶煉

青銅是怎樣被發(fā)明出來的,考古學(xué)家們有兩種推測(cè):

一種觀點(diǎn)認(rèn)為,青銅是在冶煉紅銅的長(zhǎng)期實(shí)踐中逐漸摸索出來的。最初從礦石中冶煉出來的紅銅并不非常純,其中含有一些雜質(zhì),如少量的鉛、錫、鐵等,但因?yàn)殂U、錫含量很低,還不能稱為青銅。可是人們無意中發(fā)現(xiàn)這種合金的機(jī)械性能要強(qiáng)于紅銅,從而進(jìn)一步開始有意識(shí)地向紅銅中添加錫從而配制出青銅。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為,青銅冶煉可能是人類在采掘金屬礦時(shí),用火燒燒烤巖石,然后澆水,使礦石裂縫。錫青銅含錫25%時(shí),熔點(diǎn)只有800℃,當(dāng)?shù)V石是銅錫共生礦時(shí),在800℃左右的木炭或者干柴火焰中,便能獲得青銅。

這兩種觀點(diǎn)都有一定的道理,在學(xué)界都獲得了廣泛支持。

中國(guó)的青銅冶煉

我國(guó)青銅冶煉大致分為以下三個(gè)步驟:選礦、初煉、精煉。現(xiàn)在的考古發(fā)現(xiàn)表明,大多情況下,開采礦石與初煉是在銅礦產(chǎn)地進(jìn)行的,而精煉和鑄造則會(huì)運(yùn)抵他處進(jìn)行。

1. 選礦

我國(guó)銅儲(chǔ)存量非常大,最早于《管子·地?cái)?shù)篇》有這樣一段記載:“出銅之山,四百六十七山,出鐵之山,三千六百九山。”據(jù)說古代神話女媧補(bǔ)天所用的五色石——赤銅礦(紅)、孔雀石(綠)、藍(lán)銅礦(藍(lán))、黑銅礦(黑)、石英(白)——就是銅礦及其伴生的脈石。古代人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)尋找銅礦,顏色青綠的孔雀石,伏地生長(zhǎng)的紅色銅草都是找礦的標(biāo)志。開采后的銅礦石一般需要人為進(jìn)行挑選,篩出雜質(zhì)較少的礦石進(jìn)行初煉,但商代大概主要是從孔雀石銅礦中煉銅,孔雀石含銅量高,也可能不經(jīng)富選直接入爐冶煉。

2. 初煉

銅礦石接下來需要加以破碎,然后與充作燃料和還原劑的木炭一起投入爐中,將溫度升至1100℃進(jìn)行初煉,煉得的銅液凝固即得粗銅。粗銅一般仍含有較多雜質(zhì),還需進(jìn)行下一步精煉提純。

3. 精煉

精煉時(shí),粗銅被放入熔銅設(shè)備中進(jìn)行熔化,且根據(jù)所要鑄造的器具種類不同,加入一定比例的錫鉛等合金成分,來調(diào)節(jié)青銅的性能。加入錫鉛的操作,或稱為“調(diào)劑”,其分量最早在《周禮·考工記》中有所記載:“六分其金而錫居一,謂之鐘鼎之齊;五分其金而錫居一,謂之斧斤之齊;四分其金而錫居一,謂之戈戟之齊;三分其金而錫居一,謂之大刃之齊;五分其金而錫居二,謂之削殺矢之齊;金錫半,謂之鑒燧之齊。”

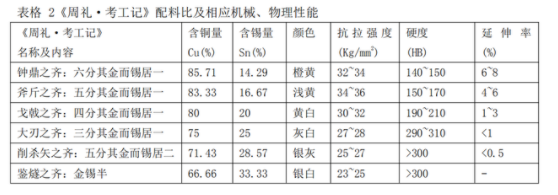

精煉銅使用的工具在不同時(shí)期,形制多有差異,其中最為人所熟知的當(dāng)屬“將軍盔”。“將軍盔”為陶質(zhì)坩堝,周身呈赤紅色,由紅土燒制而成,因形狀與后世倒放的頭盔相近,故而被當(dāng)時(shí)參加殷墟考古的工作者取做此名,下圖即為安陽出土“將軍盔”。精煉時(shí),粗銅與木炭便是置于其中,在炭火之上或陶窯之中加熱,某些出土的坩堝片上還留有小孔,專家推測(cè)可能是曾連接陶管,向內(nèi)鼓氣助燃之用。

安陽殷墟出土“將軍盔”

關(guān)于精煉時(shí)的爐溫,《周禮·考工記》也有文字記載:“凡鑄金之狀,金與錫黑濁之氣竭,黃白次之;黃白之氣竭,青白次之;青白之氣竭,青氣次之;然后可鑄也。”在這里“金”即指銅,銅錫合金在精煉過程中,先是原料中所附著的碳?xì)浠衔镞M(jìn)行燃燒,生成黑濁的氣體;接下來隨著溫度的升高,一些氧化物、硫化物和金屬揮發(fā)出來,形成黃白、青白之氣;當(dāng)這些雜質(zhì)都?xì)饣瘬]發(fā)之后,火焰呈青色時(shí),青銅就制得了。“爐火純青”一詞就來源于此,指青銅精煉時(shí)的火候溫度,這種根據(jù)火焰的顏色來進(jìn)行判斷的方法,也被視為化學(xué)中火焰鑒別法的開端。

青銅冶煉在中國(guó)的發(fā)展

在中國(guó),青銅時(shí)代大體是指夏商周三代,此時(shí)世界范圍內(nèi)的青銅冶煉工藝均為火法煉銅,這一面貌直至我國(guó)濕法煉銅的技術(shù)發(fā)明后才被改變。最早在西漢劉安的《淮南萬畢術(shù)》中曾有“曾青化鐵為銅”的記載,曾青又稱膽礬,指天然硫酸銅或其他可溶性銅礦物。將鐵放入膽礬溶液中,發(fā)生置換反應(yīng),膽礬里的銅離子被金屬鐵置換制得單質(zhì)銅,其化學(xué)反應(yīng)式如下。到宋代時(shí),濕法煉銅被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn),并成為我國(guó)生產(chǎn)銅的主要方法之一。

在我國(guó),青銅不僅與生產(chǎn)生活息息相關(guān),青銅器還成為了祭祀和權(quán)力的代言。青銅禮器要按照階級(jí)來使用,不可越級(jí);傳說中大禹鑄造九鼎,夏、商、周三代流傳,成為王權(quán)的象征,“問鼎”一詞沿用至今。青銅文明在整個(gè)中國(guó)歷史長(zhǎng)河中熠熠生輝,透過一件件精妙絕倫的器具,我們穿越了時(shí)光的限制,望見千年前的吉光片羽。