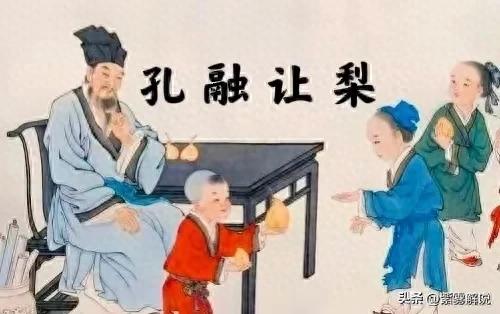

在中國歷史上,關于孔融的故事被傳頌至今。據說孔融在四歲時就懂得了讓梨之禮,展現了他的孝心。然而,這位孝子卻在日后遭到了曹操的處死,而且罪名竟是“弒母”。這一離奇事件引發了無數人的猜想和研究。究竟是怎樣的原因導致了這樣的結局?這段歷史真相到底如何?讓我們一起來探究其中的奧秘。

引言:孔融,一個因“四歲讓梨”而被世人贊頌的儒者,最終卻因“弒母”的罪名被曹操處死。這一劇烈的轉變令人費解,引發了廣泛的討論:究竟是什么原因導致了孔融的悲劇結局?

孔融生活在東漢末年,這是一個政治動蕩、戰亂頻發的時代。曹操,一位杰出的軍事家和政治家,逐漸在北方建立了自己的勢力。孔融,出身于名門望族,是孔子的二十代孫,以儒學聞名。然而,這一時期的社會動蕩,對孔融的個人命運產生了深遠影響。

孔融的主要爭議事件是所謂的“弒母”指控。據史書記載,曹操以孔融“不孝”為由,下令處死他。然而,這一指控的真實性一直存在爭議。曹操,作為一位權謀家,其動機和手段常常成為歷史討論的焦點。

孔融與曹操的關系起初是合作的,但隨著曹操權力的增長,兩人的關系逐漸惡化。孔融公開批評曹操的政策,尤其是曹操的集權行為,這激怒了曹操。最終,曹操以“不孝”的罪名將孔融處死。這一過程中,孔融的儒學理念和曹操的權謀政治形成了鮮明對比。

關于孔融被曹操處死的原因,歷史學家提出了多種解釋。一種觀點認為,孔融的儒學理念與曹操的集權政策相沖突,導致了他與曹操的矛盾。另一種觀點則認為,曹操利用“不孝”這一罪名,實際上是為了消除政治上的異己。這些觀點反映了孔融事件的復雜性。

關于孔融事件的看法存在分歧。一些人認為孔融是儒家理念的堅定捍衛者,他的死是曹操權力斗爭的犧牲品。另一些人則認為孔融的批評過于激進,與當時的政治現實脫節。這些觀點展示了歷史事件的多元解讀。

結論:

孔融的一生,從“四歲讓梨”的佳話到“弒母”的悲劇,反映了一個時代的動蕩和個人命運的脆弱。他的故事引發了關于忠誠、權力和道德的深刻思考。盡管關于他的結局存在不同解釋,但孔融作為一位儒學家的形象,及其在歷史中的影響,仍值得后人深思。