楊堅建立隋朝后,按照內(nèi)史崔仲方的建議,廢除北周實行的仿照《周禮》的六官官制,代之以新的職官制度:“置三師、三公及尚書、門下、內(nèi)史、秘書、內(nèi)侍等省,御史臺、太常、光祿、衛(wèi)尉、宗正、太仆、大理、鴻臚、司農(nóng)、太府、國子、將作等監(jiān),左右衛(wèi)、左右武衛(wèi)等府。”建立以尚書、門下、內(nèi)史三省以及尚書省六部為核心的朝政機構(gòu),以強化中央集權(quán)和恢復(fù)漢族王朝官制的傳統(tǒng)。下面小編就為大家?guī)碓敿?xì)的介紹,一起來看看吧!

尚書、門下、內(nèi)史三省制是隋代中央官制的核心。三師、三公雖然地位崇高位居一品但實際上只是榮譽。隋代尚書省的地位很高,《隋書·百官志》說“尚書省,事無不總”,反映了它作為最高國家行政機關(guān)的地位與權(quán)力。

簡介

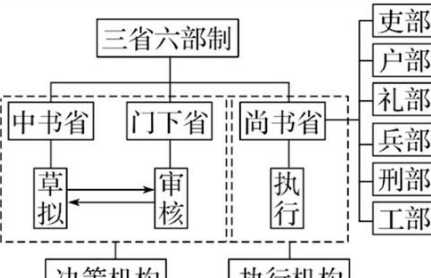

三省六部制是中國古代封建社會一套組織嚴(yán)密的中央官制。它始于隋朝五省六曹制,確立于唐朝,此后一直到清末,六部制基本沿襲未改。三省指中書省、門下省、尚書省,六部指尚書省下屬的吏部、戶部、禮部、兵部、刑部、工部。每部各轄四司,共為二十四司。

在發(fā)展過程中,組織形式和權(quán)力各有演變,至隋,才整齊劃一為三省六部,主要掌管中央政令和政策的制定、審核與貫徹執(zhí)行。各不同時期的統(tǒng)治者做過一些有利于加強君主專制的調(diào)整和補充。

發(fā)展概述

三省六部制是西漢以后長期發(fā)展形成,至唐朝正式確立的一種政治制度。

尚書省形成于東漢(時稱尚書臺);中書省和門下省形成于三國時,目的在于分割和限制尚書省的權(quán)力。

漢成帝置“四曹尚書”,即常侍曹、二千石曹、民曹、客曹尚書。此后世六部尚書之濫觴。宋鄭樵《通志·職官略》三《尚書總序》:“漢成帝初置尚書五人,其一人為仆射,四人分為四曹。常侍曹,主公卿;二千石曹,主郡國二千石;民曹,主凡吏民上書;客曹,主外國夷狄。”

漢光武帝劉秀在尚書臺設(shè)三公曹、吏曹、民曹、客曹、二千石曹、中都官曹等六曹尚書,為六部前身。西晉時,有吏部、殿中、五兵、田曹、度支、左民六曹,屬尚書省。

1086年,北宋反變法派執(zhí)政,改為三省共同議事,奏請取旨,分省治事行下,實際上使三省合一,后習(xí)慣上常統(tǒng)稱三省。南宋公元1129年,又實行三省合一,二十四司也時或省并,如1129年以禮部兼主客,祠部兼膳部,兵部兼職方,駕部兼庫部,比部兼司門,工部兼虞部,屯田兼農(nóng)部等,還省并若干寺監(jiān)入六部。公元1163年,又進(jìn)一步省并六部下屬諸司,如以司封兼司勛,禮部兼祠部,兵部兼駕部,都官兼比部,工部兼屯田等。

遼代南面官系統(tǒng)中,設(shè)三省六部(其中“中書省”初名“政事省”),設(shè)官同于宋制。金、元、明只設(shè)一省六部,一省,金為尚書省;元、明為中書省。1380年明朝罷中書省,分中書省之權(quán)歸于六部。至此,六部取代了三省六部制。