圍棋,國際通行棋種,是一種策略型兩人棋類游戲,中國古時稱“弈”,西方名稱“Go”。流行于東亞國家,圍棋屬于琴棋書畫四藝之一。

圍棋至今也有4000多年的記載了,最早起源于中國,相傳是帝堯創(chuàng)作出來的,到了春秋戰(zhàn)國時期才出現(xiàn)記載,圍棋蘊含著中華文化的豐富內(nèi)涵,它是中國文化與文明的體現(xiàn)。據(jù)先秦典籍《世本》記載:“堯造圍棋,丹朱善之。”晉張華在《博物志》中繼承并發(fā)展了這種說法:“堯造圍棋,以教子丹朱。若白:舜以子商均愚,故作圍棋以教之。”

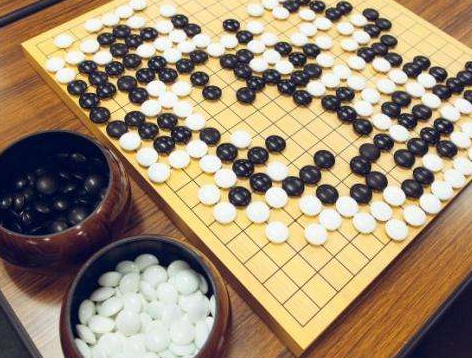

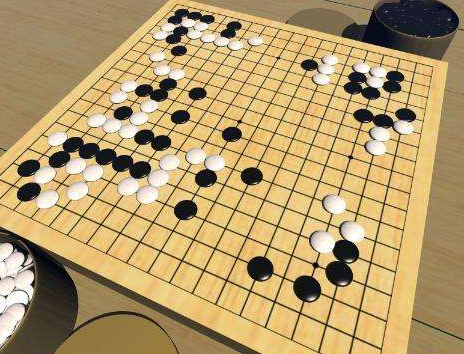

圍棋使用長方形格狀棋盤(看上去像正方形)及黑白二色圓形棋子進行對弈,棋盤上有縱橫各19條線段將棋盤分成361個交叉點,棋子走在交叉點上,雙方交替行棋,落子后不能移動,以圍地多者為勝。因為黑方有先行占地之利,故而人為規(guī)定黑方局終時要給白方貼子。圍棋被認為是世界上最復(fù)雜的棋盤游戲。中日韓等各國制定的競賽規(guī)則略有不同。

圍棋的棋具分為四種,分別是棋子論黑白,棋盤縱橫交叉,棋鐘計時,棋譜記錄。

圍棋的基本下法是什么,古代圍棋和現(xiàn)代圍棋下法有什么不同呢

一,對局雙方各執(zhí)一色棋子,黑先白后,交替下子,每次只能下一子。

二,子下在棋盤上的交叉點上。

三,棋子下定后,不得再向其他位置移動。

四,輪流下子是雙方的權(quán)利,但允許任何一方放棄下子權(quán)而使用虛著。

著子后不得使對方重復(fù)面臨曾出現(xiàn)過的局面,其中棋局下到雙方一致確認著子完畢時,為終局,中途認輸為終局,雙方連續(xù)使用虛著為終局。

而判定圍棋勝負卻是不同的,中國大陸采用數(shù)子規(guī)則,中國臺灣采用應(yīng)氏計點規(guī)則,日韓采用數(shù)目規(guī)則。因為黑方先行存在一定的優(yōu)勢,故所有規(guī)則都采用了貼目制度。

古代圍棋和現(xiàn)代圍棋下法基本相同,本質(zhì)區(qū)別是古代是以子多為勝。還有就是古代圍棋一般白先黑后;然后就是,古代圍棋沒有貼目,黑棋181子就獲勝;第三,古代圍棋是座子制,就是先在對角星位分別放黑白兩子,最大限度限制先手優(yōu)勢(后來被日本廢除,為了限制先手增加了貼目)。北宋沈括還提出了“四國圍棋”的下法。

圍棋自古以來廣泛流傳的別稱有弈、坐隱、手談、忘憂、爛柯、木野狐、方圓、烏鷺、黑白、玉楸枰以及星陣、略陣、鬼陣、坐藩、圍獵等。

術(shù)語卻有,尖,長,立,擋,并,釘,爬,關(guān),沖,跳,飛,鎮(zhèn),掛,夾,斷,跨,虎,虎口,雙虎,擠,拆,逼,封,點,壓,扳,托,退,刺,碰,靠,搭,接,粘,挖,打,雙打,提,征,撲,挺,貼,枷,渡,拐,團,罩,倒撲,肩沖,玉柱,雙飛燕,扭十字,打入,分投,打劫,騰挪,定式,布局,中盤,收官,目,先手,后手,棋品。