與初唐同時(shí)代的其他文人相比,王勃極善于在賦中抒發(fā)情感,表白心志,表現(xiàn)人品。具體表現(xiàn)為:他在賦中表露出急于人世的心理。

當(dāng)理想受挫、仕途失意時(shí),他則在賦中表現(xiàn)了自己崇高的品質(zhì)、美好的人格,抒發(fā)了心中的憂郁憤懣、磊落不平之氣。盡管如此,但他從未放棄對(duì)功名的渴望、對(duì)未來(lái)的憧憬。下面小編就為大家?guī)?lái)詳細(xì)的介紹,一起來(lái)看看吧!

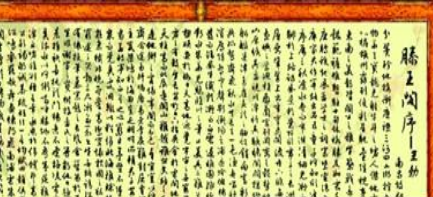

從內(nèi)容上看,《滕王閣序》拓展了駢文的藝術(shù)境界。

在藝術(shù)形式上,《滕王閣序》接受了六朝抒情小賦的傳統(tǒng),又在駢文的形式上加以散文化,達(dá)到了內(nèi)容美與形式美的統(tǒng)一。《滕王閣序》既是六朝駢文之新變,也是唐朝駢文通俗化格律化之先聲。

目前學(xué)界廣泛認(rèn)可《滕王閣序》是王勃二十九歲時(shí)創(chuàng)作的文章。

《滕王閣序》全稱(chēng)《秋日登洪府滕王閣餞別序》,又名《滕王閣詩(shī)序》《宴滕王閣序》。對(duì)文章的寫(xiě)作時(shí)間,歷來(lái)有四種說(shuō)法。

第一種說(shuō)法源自唐末五代王定保所編著的《唐摭言》。該書(shū)記載稱(chēng)王勃著《滕王閣序》,時(shí)年十四。王勃的父親可能任六合縣令,王勃赴六合經(jīng)過(guò)洪州。且文中有“童子何知,躬逢勝餞”之語(yǔ),也可佐證此說(shuō)成立。

第二種說(shuō)法源自元代辛文房所著《唐才子傳》。該書(shū)稱(chēng)《滕王閣序》應(yīng)是上元二年(即公元675年)王勃二十九歲時(shí)前往交趾(在今越南河內(nèi)西北)看望父親(時(shí)任交趾縣令)路過(guò)南昌時(shí)所作。

從文章內(nèi)容的博大、辭采的豐富來(lái)看,更像是成年人的作品。且“童子”不一定就是指小孩,也可以理解成是表示自己年輕無(wú)知的謙詞。

而文中還有“無(wú)路請(qǐng)纓,等終軍之弱冠”的話,“弱冠”是指二十歲。故第二種說(shuō)法較第一種說(shuō)法合理,受到學(xué)界的普遍認(rèn)同。注意,此處的“二十九歲”是指的虛歲。

此外,還有“十三歲說(shuō)”和“二十二歲說(shuō)”,學(xué)界認(rèn)為無(wú)明確證據(jù),有待商榷。